二国家論(二国論)とは?起源・ジンナーとインド分割の解説

二国家論の起源とジンナーの役割、1947年インド分割の背景や論争点を初心者にも分かりやすく解説。歴史とイデオロギーを総覧。

二国論(ウルドゥー語:دو قومی نظریہ do qaumī nazariya)は、パキスタン建国の理念的基盤となった概念で、南アジアにおけるヒンドゥー教徒とイスラム教徒を別個の「国民(nation)」とみなす考え方を指します。簡潔には、文化的・宗教的・社会的・政治的な差異が二つの主要コミュニティの間に恒常的に存在するとし、その結果として別個の政治的主体(国家)が必要であると主張します。二国論は、20世紀前半の南アジアにおける政治的イデオロギーの形成に大きな影響を与え、最終的に1947年のインド分割とパキスタン成立の基礎理論の一つとなりました。

起源と歴史的背景

二国論の考え方は一夜にして生まれたものではなく、19世紀末から20世紀前半にかけての南アジアにおける宗教・教育・政治の変化の中で発展しました。以下の点が重要です:

- 英国植民地支配下での統治・選挙制度(例:別々の選挙区や別々の有権者名簿など)が宗教を基盤とした政治的分断を強めた。

- アリガル運動(Sir Syed Ahmad Khan ら)やムスリムの教育・政治的発言力向上の動きが、ムスリムの共同利益の自覚を促した。

- ムハンマド・イーコバル(Muhammad Iqbal)の1930年のアラハバード演説や、チャウドリ・ラフマト・アリー(Chaudhry Rahmat Ali)が1933年に「Pakistan」という名を提唱したことなど、独立したムスリムの領域に関する議論が高まった。

ジンナーと二国論

ムハンマド・アリ・ジンナー(Muhammad Ali Jinnah)は二国論を最も知られる形で体現した指導者です。ジンナーは初期にはヒンドゥー・ムスリムの妥協を求める穏健な政治家として活動していましたが、1930年代後半から1940年代にかけてムスリムの政治的利益は別個に守られるべきだという立場を鮮明にし、最終的にはパキスタン建国の旗手となりました。1940年のラホール決議(All-India Muslim Leagueの決議)は、「ムスリム多数地域における独立した、主権を持つ国のための構想」を事実上支持するものと解釈され、分割への道を決定づけました。

二国論の多様な解釈

二国論には一義的な定義がなく、解釈は大きく二つ以上に分かれます:

- 文化的・宗教的差異を認めた自治・連邦的解釈 — ムスリム多数地域に高度な自治権を認め、政治的権限の分配によって共存可能とする見解。人口の大規模な移動までは想定しない立場です。

- 不可分な分離を主張する解釈 — ヒンドゥーとイスラムは「根本的に異なる生活様式」を持つため、同一国家内で長期的に共存できないと考え、結果として完全な領土的分割と住民移動(人口の交換)を望む立場です。これは1947年の大量移動・暴力と結びつくことになりました。

反対意見・批判

二国論に対する反対や批判もいくつかの方向から提示されました:

- 統合的な国民観 — ジャワハルラール・ネルーやマハトマ・ガンディーなどは、宗教を超えた「共通のインド人」アイデンティティを強調し、宗教だけで国民性を定義することに反対しました。ドラヴィダや反カースト運動の観点からも宗教中心の国民定義は批判されました。

- 地域・民族主義の視点 — パキスタン領内でもバローチ、シンディ、パンジャーブ、パシュトゥンなどの地域民族は、宗教の枠だけでは自らの政治的要求を説明できないと主張することがあり、二国論が必ずしも全てのムスリムの利害を代表しているわけではないという批判がありました。

- 現実的・倫理的批判 — 宗教を基準に国境を引くことは住民の大量移動や暴力を招きやすく、倫理的に問題があるという指摘があります。実際、1947年の分割は大規模な流出入と暴力を伴いました。

1947年の分割とその影響

二国論は最終的に1947年の英印分割(Partition of India)につながり、インドとパキスタンという二つの独立国家が誕生しました。分割は以下のような重大な結果をもたらしました:

- 大規模な人口移動:推定で数百万〜1千万人規模の人々が移動し、多数が故郷を離れざるを得なかった。

- 暴力と犠牲:共同体間の暴動や報復が広範に発生し、犠牲者は推計で数十万から100万人前後に上るともされる(正確な数は諸説ある)。

- 長期的な政治対立:カシミールを巡る紛争など、インド・パキスタン間の複数の戦争や緊張は、その後の地域政治を規定する要因となった。

- 国民形成のあり方:パキスタンではイスラムを基盤とする国家アイデンティティの構築が進み、一方インドでは世俗的・多文化的な国家建設をめぐる議論が続きました。

現代への含意

二国論は歴史的事象としてだけでなく、現代の南アジアにおける宗教・民族・国家の関係を考える上で現在でも参照されます。支持者は宗教に基づく政治的自決の正当性を主張する一方で、批判者は宗教で線引きする発想が社会的分断を固定化し得る点を警告します。今日では、両国ともに経済・文化面での交流や異なる地域・宗教グループの権利保障を巡る議論が続いており、二国論の評価も多様に変化しています。

参考として、二国論の評価には歴史的背景(英印政策、社会経済構造、地域的多様性)を考慮する必要があり、単純な賛否だけで括ることは難しいテーマです。

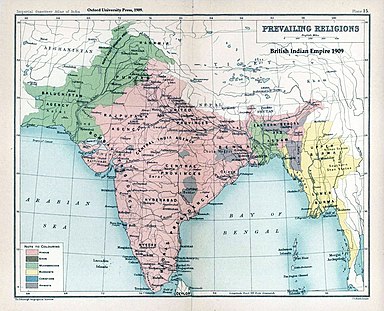

1909年のイギリス領インドの地図で、異なる宗教を示しています。ヒンズー教徒は赤で、イスラム教徒は緑で示されています。パキスタンとバングラデシュの州は、緑で示されている地域の一部から作られました。

質問と回答

Q:二国論とは何ですか?

A:二国論とは、パキスタン建国の根拠となったもので、亜大陸におけるヒンズー教徒とイスラム教徒の文化、政治、宗教、経済、社会の異質性があまりにも大きかったため、二つの異なる政治思想が生まれ、その結果インドが二つの独立国家に分割されたとするものです。

Q: この理論を提唱したのは誰ですか?

A: 二国論を提唱したのはムハンマド・アリー・ジンナーで、彼はこれをパキスタン建国のためのイスラム教徒の目覚めであるとしました。

Q: この理論にはどのような解釈があるのですか?

A: イスラム教徒が多い地域は主権的自治を主張し、人口移動は行わないという解釈もあれば、ヒンズー教徒とイスラム教徒は「二つの異なる、しばしば対立する道」であり、一つの国家では共存できないとし、人口移動が必要だとする解釈もあります。

Q: この理論への反対はどのようなものですか?

A:ヒンズー教徒とイスラム教徒からなる単一のインド国家が存在すると考える人々や、ヒンズー教徒もイスラム教徒も真の国家ではなく、亜大陸の主権を持つ地方単位であると考える人々が、この理論に反対しているのである。

Q:このイデオロギーは、どのようにしてヒンドゥー民族主義組織につながったのですか?A: このイデオロギーは、インドをそこに住む大多数のヒンズー教徒のための同様の国家にするために活動するヒンズー民族主義者の組織へとつながりました。

Q: モハメド・アリ・ジンナーは、この思想にどう言及したのですか?

A: ムハンマド・アリー・ジンナーは、この考えをパキスタンの創設のためのイスラム教徒の目覚めだと言っています。

百科事典を検索する