曲げ(屈曲)とは|工学・力学における定義、梁の挙動と剛性

曲げ(屈曲)の定義から梁の挙動・剛性、設計や計算の実例まで工学・力学の基礎をわかりやすく解説。

この記事は、構造的な挙動に関するものである。他の意味については、曲げ(曖昧さ回避)を参照のこと。

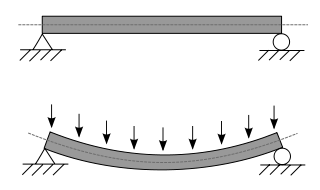

工学や力学の分野では、曲げ(屈曲ともいう)は横方向の荷重(つまり長さに対して直角方向の荷重)を受けた構造要素の挙動を特徴づけるものである。

曲げに耐える構造物を梁という。剛性とは、曲げに抵抗する能力のことである。

衣類の重みでクローゼットの竿がたわむのは、梁が曲がっている例です。

基本的な概念

梁に横荷重が加わると、内部にはせん断力と曲げモーメント(曲げ力の大きさ)が生じる。これらは断面内に応力分布を作り、断面の一部は引張、別の部分は圧縮状態になる。断面内で応力がゼロになる線を中立軸という。

代表的な理論と近似

一般によく使われるのはオイラー=ベルヌーイ梁理論で、断面は曲げに対して剛体に変形せず、せん断変形を無視するという仮定を置く。これにより曲げによるたわみの解析が簡単になる。深肉で短い梁や高精度が要求される場合は、せん断変形を考慮するティモシェンコ梁理論を用いる。

重要な式(実務でよく使うもの)

- 曲げ応力: σ = M·y / I

(σ:曲げ応力、M:曲げモーメント、y:中立軸からの距離、I:断面二次モーメント) - 断面係数 S = I / c → 最大曲げ応力 σ_max = M / S

(c:最外繊維までの距離) - 曲率と剛性: 曲率 κ = M / (E·I)

(E:ヤング率、EI:曲げ剛性(屈曲剛性)) - たわみの微分方程式(オイラー=ベルヌーイ): EI·d^2v/dx^2 = M(x)

(v(x):梁のたわみ、M(x):位置xでの曲げモーメント)

代表的なたわみの例(単純梁・片持ち梁)

- 片持ち梁(長さL、先端に集中荷重P):先端たわみ δ = P·L^3 / (3·E·I)

- 単純支持梁(長さL、中央に集中荷重P):中央たわみ δ = P·L^3 / (48·E·I)

これらは線形弾性下の簡易式であり、荷重が大きく材料が塑性領域に入ると適用できない。

応力分布と破壊モード

梁が曲げを受けると、中立軸より片側は圧縮、反対側は引張になる。金属やコンクリートなど材料の性質により、破壊は引張により起こることが多い(脆性材料では圧縮側で亀裂が発生することもある)。大きな曲げモーメントが生じると材料が降伏して塑性ヒンジが形成され、線形解析では扱えなくなる。

剛性(曲げ剛性)と断面設計

曲げ剛性は EI(E:ヤング率、I:断面二次モーメント)で表される。断面の形状を工夫することでIを大きくし、同じ材料・重量でたわみを小さくできる。たとえばI形鋼(Iビーム)は断面二次モーメントを大きくすることで効率よく曲げに抵抗する。

実務上の注意点

- 横荷重による曲げだけでなく、ねじりや軸力、局所座屈(薄肉断面)との複合作用を考慮する必要がある。

- 短くて太い梁ではせん断変形が無視できないため、オイラー=ベルヌーイ理論だけでなくティモシェンコ理論を検討する。

- 安全率、疲労、腐食、接合部の詳細(例えば溶接やボルト孔による応力集中)を設計段階で評価すること。

- 材料の非線形(塑性)、大変形(幾何学的非線形)を考慮する必要がある場合は非線形解析を行う。

身近な例と応用

先に挙げたクローゼットの竿以外にも、橋桁、床梁、飛行機の主翼、ダイビングボードなどが曲げを受ける典型例である。構造物の安全性と機能性を確保するために、曲げの解析と断面最適化は建築・土木・機械設計で不可欠である。

参考:この項では基本的な線形弾性の枠組みを中心に説明したが、詳細な設計や特殊条件下の挙動解析ではより高度な理論や数値解析(有限要素法など)が用いられる。

1) 単純な梁 2) 一様荷重の単純な梁

関連ページ

質問と回答

Q: 何についての記事ですか?

A: 曲げの構造的挙動に関する記事です。

Q: 曲げとは何ですか?

A: 曲げは曲げとも呼ばれます。

Q: 工学や力学における曲げとは何ですか?

A: 工学および力学における曲げとは、横荷重を受ける構造要素の挙動を特徴づけるものです。

Q: 曲げを受ける構造要素とは何ですか?

A: 曲げを受ける構造要素は梁として知られています。

Q: 剛性とは何ですか?

A: 剛性とは、構造要素が曲げに抵抗する能力のことです。

Q: 曲げを受ける梁の例を教えてください。

A: はい、クローゼットの竿が衣服の重みで垂れ下がるのは、梁が曲がっている例です。

Q: 曲げとは何を指しているのですか?

A: 曲げとは、横荷重を受けた構造要素の曲げのことです。

百科事典を検索する