ブルー・プラークとは:ロンドン発・英国の記念プレート制度の由来と意義

ロンドン発「ブルー・プラーク」の歴史と意義を解説—有名人と建物を結ぶ英国の記念制度を詳述

ブルー・プラークとは、有名な人物と建物とのつながりを記念して、壁面に記念プレートを設置する制度である。発祥はロンドンで、もともとは王立芸術協会(Royal Society of Arts、通称RSA)が19世紀に始めたもので、都市の歴史的人物や出来事を市民に伝えるための公共的な記念表示としてスタートした。最初期の試みでは様々な材質や色が使われ、特に有名なのは当初バイロン卿の旧邸宅(現在は取り壊されている)の外壁に飾られた赤いテラコッタ製のプレートである。

制度はその後、管理主体やデザインが変化しながら広がっていった。1901年にはロンドン郡議会(London County Council、LCC)が引き継ぎ、そこからデザインの統一化や設置基準の整備が進んだ。1965年にはグレーター・ロンドン議会(GLC)が継承し、1986年以降は保存と普及を目的にイングリッシュ・ヘリテージに移管された。今日では、ロンドンに集中する伝統的な「ブルー・プラーク」制度のほか、イギリス国内の他地域でも同様の記念プレート制度が各自治体や団体によって運営されている。

デザインと基準:現在よく知られている青い円形のプレートは、歴史的に何度かの様式変遷を経て定着したもので、主にエナメルや陶器など耐久性のある素材で作られる。設置対象となるのは、建物に実際に深い関係のあった人物(居住、執筆、創作、活動など)や特定の出来事で、選考には功績の社会的意義や影響力、出典の確認など一定の基準がある。多くの場合、候補者は既に亡くなっていること(一定期間を置いてからの設置が望まれる)や、地域社会からの支持・資料の裏付けが求められる。

意義と影響:ブルー・プラークは単なる観光名所表示ではなく、市民の記憶を可視化する手段として重要である。通行人が何気なく目にすることで歴史への関心を喚起し、地域のアイデンティティや文化遺産の保全に寄与する。設置自体が法的な保存措置になるわけではないが、歴史的価値の周知を通じて建物の保護や再評価につながることが多い。また、誰を記念するかという選定過程では多様性の反映やジェンダー・人種・職業間のバランスを巡る議論も起きており、公的記憶のあり方を問い直す契機ともなっている。

今日の運用:多くのプレートは公募や専門家による検討を経て決定され、設置後は案内板や地図、ウェブでのデータベースに登録されることが一般的である。ロンドンではイングリッシュ・ヘリテージ管理下で数百枚、約900枚以上のプレートが設置されており(数は年々増減する)、学術研究や観光、地域活動の素材としても活用されている。

ブルー・プラークは、歴史を身近に感じさせるシンプルながら力のある仕組みであり、今後も新たな人物や出来事を取り上げながら公共記憶を更新していく役割を果たしていくと考えられる。

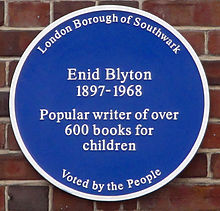

イーニッド・ブライトンの家にある青いプレート

ロンドン以外

イングリッシュ・ヘリテージは、ロンドンの各自治体におけるブルー・プラーク・スキームを管理しています。ロンドン以外でも同様の制度があり、各自治体によって運営されている。イギリス国外でもこの制度は採用されており、例えば2010年6月にはガーンジー島のアーティスト、ピーター・ル・リーヴルの家にブルー・プラークが設置された。

質問と回答

Q: ブルー・プラーク・スキームとは何ですか?

A: ブループラーク・スキームとは、建物と有名人とのつながりを、壁にプレートを設置することで記念する方法です。

Q:ブルー・プラーク・スキームは誰が始めたのですか?

A: ロンドンの王立芸術協会が始めたものです。

Q:王立芸術協会が最初に設置したプレートの色は何色でしたか?

A: 最初の盾は赤いテラコッタでした。

Q: 1901年から1965年の間、誰がプラークの管理をしていたのですか?

A: 1901年から1965年の間は、ロンドン郡議会が責任を持って管理していました。

Q: ロンドン郡議会は、プラークの色を何に変更したのですか?

A: ロンドン郡議会が現在の青に変更しました。

Q: グレーター・ロンドン・カウンシルの後、誰がプラークの管理責任を負ったのですか?

A: グレーター・ロンドン・カウンシルの後、イングリッシュ・ヘリテージが責任を持つことになりました。

Q: 現在ブルー・プラーク・スキームはどこで運営されていますか?

A: 同様の制度は、現在イギリスの全加盟国で実施されています。

百科事典を検索する