記憶装置とはコンピュータの定義とメモリ階層プライマリ・セカンダリ・三次ストレージの違い

コンピュータの記憶装置とメモリ階層を図解で簡潔解説 プライマリ・セカンダリ・三次ストレージの速度と容量の違いや用途が一目で分かる

コンピュータの構成要素の一つに、データ記憶装置(ストレージ)があります。その主目的は、データを長期間または一時的に保存し、中央処理装置(CPU)が必要に応じて取り出したり更新したりできるようにすることです。ほとんどのシステムには複数の階層からなるコンピュータメモリの階層があり、CPUに近いほど高速である一方、容量は小さく、電源を切ると消える(揮発性)ものが多いなどの性質を持ちます。たとえば、CPUに近い高速メモリはデータを保持するために電力を必要とするものが一般的です。

メモリ階層の概要

- プライマリ(一次)ストレージ:CPUが直接アクセスできる高速メモリ。レジスタ、複数レベルのキャッシュ、そしてメインメモリ(RAM)が含まれます。

- セカンダリ(二次)ストレージ:CPUから直接はアクセスできず、データを利用する際はプライマリに転送する必要がある不揮発性のストレージ。例としてはハードドライブやUSBフラッシュドライブがあります(SSDもここに含まれます)。

- 三次(テertiary)ストレージ:アーカイブやバックアップ用のメディアで、容量は大きいがアクセスは遅い。磁気テープやCD-ROMなどのリムーバブルメディアが典型例です。ソフトウェアが配布されることもあり、たとえばソフトウェアは、これらの三次メディアで配布される場合があります。

各層の特徴と代表的な媒体

- レジスタ:CPU内部の最も高速・最小の記憶領域。命令実行時の即時データ保持に使われます。

- キャッシュ:L1/L2/L3などの階層があり、CPUとメインメモリ間の速度差を埋めるために頻繁に使われるデータを保持します。多くの現代CPUは複数レベルのキャッシュを持ちます。

- メインメモリ(RAM):プログラムとデータが実行時に読み書きされる領域。CPUから直接アクセス可能です。

- セカンダリストレージの例:ハードドライブ(大量のデータを低コストで保存)やフラッシュベースのドライブ(USBやSSD、USBフラッシュドライブがあります)など。近年は不揮発性メモリ(不揮発性のランダムアクセスメモリなどが)の研究・実用化も進んでいます。

- 三次メディア:バックアップ・長期保存向け。たとえば古典的な例に磁気テープやCD-ROMなどの光学メディア、そして業務用のテープライブラリなどがあります。テープドライブが大容量アーカイブに使われることが多いです。

速度・容量・揮発性の違い(目安)

- 速度:レジスタやキャッシュはナノ秒オーダーの非常に短い遅延、メインメモリは数十ナノ秒、フラッシュ(SSD)はマイクロ秒〜ミリ秒、ハードディスクはミリ秒オーダー、テープや光学メディアはさらに遅い傾向があります。

- 容量:レジスタは数バイト〜数十バイト、キャッシュはKB〜MB、メインメモリはGB単位、セカンダリは数百GB〜数TB、三次はテープや大容量アーカイブでTB〜PB単位になることもあります。

- 揮発性:レジスタや一般的なDRAMは電源が切れると内容が消えます(揮発)。一方、フラッシュやハードディスク、テープは電源が切れてもデータが残る(不揮発)。

実用上のポイントと用途

- キャッシュとパフォーマンス:キャッシュヒット率が高いほどCPUは高速に処理できます。ソフトウェアはローカリティ(時間的・空間的局在性)を意識してデータ配置・アクセスを行うと高速化が図れます。

- 仮想記憶とスワップ:メインメモリが不足した場合、OSはディスク上の領域(スワップファイル/ページファイル)にデータを退避します。これによりメモリ容量を仮想的に拡張できますが、ディスクアクセスは遅いため性能低下(スラッシング)を招くことがあります。

- SSDとHDDの違い:SSDはランダムアクセスが高速で起動や読み書きの応答性に優れますが、書き込み回数に制限がある点に配慮が必要です。HDDはコスト当たり容量が安く、長期保存や大容量保存に適しています。

- バックアップと三次ストレージ:重要データは複数箇所に保存(ローカル+オフサイト/クラウド)し、定期的にバックアップを取得することが推奨されます。長期保存やアーカイブにはテープドライブがコスト効率の面で有利な場合があります。

- 配布メディア:歴史的にはソフトウェアがソフトウェアは、磁気テープやCD-ROMなどの三次メディアで配布されることがありました。現在はオンライン配布が主流になっていますが、物理メディアは依然としてリカバリや配布の手段として利用されます。

まとめ

記憶装置は「速度」「容量」「揮発性」「コスト」というトレードオフに基づいて階層化されています。システム設計や運用では、それぞれの特性を理解して適切な階層にデータを置き、キャッシュや仮想記憶、バックアップ戦略を組み合わせることが重要です。

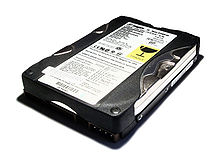

40GBのPATAハードディスクドライブ(HDD)で、パソコンに接続すると二次記憶装置として機能します。

オフライン ストレージの一例である160GBのSDLTテープカートリッジ。ロボットテープライブラリ内で使用される場合は、代わりに三次ストレージに分類されます。

質問と回答

Q:コンピュータのデータ記憶装置とは何ですか?

A:コンピュータのデータストレージは、データを保存するために使用されるコンピュータの多くのコンポーネントの名前です。

Q:これらのコンポーネントの目的は何ですか?

A:これらのコンポーネントの主な目的は、中央処理装置からアクセスしたり変更したりできるようにデータを保存することです。

Q:メモリ階層はどのように機能するのですか?

A:ほとんどのコンピュータでは、コンピュータのメモリ階層があり、CPUに近いメモリはアクセスが速いがサイズが小さく、CPUから遠いメモリはアクセスが遅いがサイズが大きくなる傾向があります。

Q:古典的な記憶媒体の例として、どのようなものがありますか?

A:ハードディスクやUSBメモリーなどがあります。

Q:容量は大きいが、アクセスが非常に遅いメディアは何ですか?

A: テープドライブのようなメディアは、他のタイプよりも容量が大きいですが、アクセスするのに非常に時間がかかります。

Q:データストレージの一次部品とは何ですか?

A:一次データ記憶装置には、データを記憶できる最近のCPUに見られるレジスタ、数レベルのキャッシュ、CPUがアクセスできるメインメモリが含まれます。

Q:通常、CPUが直接アクセスできないストレージの種類は何ですか?

A:二次記憶装置は通常、CPUが直接アクセスすることができず、使用前に一次記憶装置に内容を転送する必要があります。例えば、ハードディスクや不揮発性ランダムアクセスメモリなどがあります。

百科事典を検索する