一般知能(g)とは:定義・歴史・論争の要点

一般知能(g)の定義・発見の歴史・主要な論争点をわかりやすく解説。検査の意義と現代の議論を簡潔に理解。

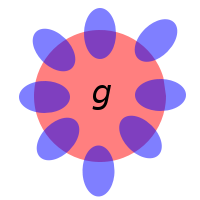

一般知能指数(g)は、心理学の概念のひとつで、複数の知能検査や認知課題に共通して現れる因子を指します。異なる方法で行った認知能力の測定結果に共通して観察されるまとまり(相関)を「一般的な知能」として捉えた考え方です。

統計学者であり心理学者でもあったチャールズ・スピアマンは、無関係に見える複数の学業成績(小学生の教科成績など)が互いに強く関連していることを発見しました。ある分野(例えば読解)が得意な子は、別の分野(例えば数学)でも相対的に高い成果を示す傾向がある、という「正の相関(positive manifold)」です。スピアマンはこの相関を説明するために二因子説を提案しました。すなわち、個々の課題に固有の能力(個別因子)と、すべての認知課題に共通する一般因子であるgの2つでスコアの変動が説明できる、という考え方です。

認知機能テストの120年以上にわたる研究の結果、gは依然として有力な説明変数であり、実証的に安定した現象として支持されています。一方で、gの解釈や重要性、代替モデルについては多くの研究者の間で依然として大きな議論がある。

測定と統計的方法

gの存在は主に因子分析や主成分分析といった統計手法によって検出されます。複数の知能検査(例:言語理解、ワーキングメモリ、処理速度、視空間認知など)の結果を解析すると、第1因子として共通項目が現れ、これがgと同定されることが多いです。現在の標準的な知能検査(例:WAIS, Stanford–Binetなど)は総合IQスコアを報告し、これは実質的にgを反映しています。

歴史的な発展と代替モデル

スピアマンの二因子説の後、ルイス・サーストンらはgに代わる多因子モデル(一次的な精神能力が複数存在する)を提案しました。さらに発展して、ラーニー・キャッテルとジョン・ホーンは流動性知能(Gf)と結晶性知能(Gc)など複数の広い下位因子を区別するモデルを示しました。これらを統合した現代的枠組みとしては、Cattell–Horn–Carroll(CHC)理論が広く参照され、一般因子と多層的な下位因子を組み合わせた構造を提示しています。

実証的証拠と実用性

- 予測力:g(IQスコア)は学業成績、職業的成功、仕事のパフォーマンス、安全性など多くの重要なライフアウトカムを予測する力を持つことが多数の研究で示されています。

- 遺伝・環境の影響:双生児研究や家族研究は、知能の個人差に遺伝的要因が大きく寄与する一方で、教育や栄養、早期環境などの経験的要因も重要であることを示しています。

- 脳科学的相関:大脳の特定領域の構造や機能、神経処理速度などが認知能力と関連するという証拠が蓄積されていますが、神経機構の解明はまだ進行中です。

主要な論争点と倫理的配慮

- 因果的解釈の限界:統計的因子としてのgが「何を意味するか(何を原因としているか)」については意見が分かれます。gは単なる統計的な共通性の表現であって、単一の心理過程や脳領域を直接指すとは限りません。

- 社会的・群差の問題:集団間の平均スコア差(例えば国や民族、社会経済集団間)をどう解釈するかは非常に敏感で複雑です。遺伝と環境の寄与をめぐる議論は誤用や差別につながるリスクがあり、慎重な解釈と倫理的配慮が必要です。

- 応用と誤用:教育政策や雇用選考でのIQの利用は有益な面もありますが、不当な排除やラベリング、機会の不平等を助長する恐れがあるため、公正な運用と補助的評価手段の併用が求められます。

- 代替理論との対話:ガードナーの多重知能理論など、才能や能力の多様性を強調する立場も存在します。これらは測定可能性や実証性で批判されることもありますが、教育的観点からは重要な示唆を与えます。

現代の見解と実務的示唆

学術界の多くは、gが認知能力の個人差を説明する有効な統計的概念であり、実務的にも信頼できる予測指標であると評価しています。同時に、gだけで知能を全面的に説明することはできないため、下位因子や環境的要因、学習歴などを合わせて評価することが推奨されます。教育・臨床・人事などの分野では、総合的なアセスメントと、個人の長所を伸ばす支援が重要です。

要点をまとめると、gは認知研究で中心的な概念であり、多くの実証的支持を受ける一方で、その解釈と利用には科学的慎重さと倫理的配慮が欠かせません。

スピアマンの2因子知能理論の説明図。それぞれの小さな楕円は、仮想的なメンタルテストである。青色の部分はsに起因する分散を、紫色の部分はgに起因する分散を示す。

質問と回答

Q: 一般知能指数とは何ですか?

A:一般知能因子は、gとも呼ばれ、心理学の構成要素であり、知能検査に共通する因子です。

Q: 一般知能因子を最初に特定したのは誰で、どのように特定したのですか?

A: 一般知能因子を最初に特定したのは、初期の統計学者であり心理学者であったチャールズ・スピアマンです。彼は、小学生が無関係な教科の成績が互いに強く関連していることを発見し、これらの関係は支配的な要因の影響を反映していると提唱しました(彼はこれを「一般」知能のgと呼んでいます)。

Q: 知能をさまざまな方法で測定すると、どのような結果になるのでしょうか?

A:さまざまな方法で知能を測定した結果、知能検査に共通する因子である一般知能因子、すなわちgが得られます。

Q:スピアマンのモデルによると、知能テストのスコアのすべての変動を説明する要因は何ですか?

A:スピアマンのモデルによれば、知能検査の得点のばらつきは、個々の精神的課題に特有の因子と、すべての認知的課題の成績を支配する一般的因子であるgの2つの因子によって説明できます。

Q:gはいつから認知検査で意味のある指標になったのでしょうか?

A:認知検査が始まってから120年経った今でも、gの中心的な役割は意味のある指標となっています。

Q: 知能検査のスコアを説明するために、他のモデルが提案されたことはありますか?

A:はい、知能検査のスコアを説明するために、他のモデルも提案されています。

Q: gとその代替指標には論争があるのですか?

A: はい、gとその代替品については大きな論争があります。

百科事典を検索する