ハーレムの定義と歴史:語源・オスマン帝国の実態と現代の意味

ハーレムの定義と歴史を語源・オスマン帝国の実態・西洋の誤解から現代的意味まで分かりやすく解説。

ハーレムとは、一夫多妻制の家庭で暮らす女性とその居場所のこと。ほとんどの男性はそこに入ることができない。ハーレムという言葉は、トルコ語のハラム(神聖な、禁じられた場所という意味)に由来している。ハーレムは、貴族や王族の男性の将来の妻を育てるためのものであった。ハーレムは、貴族や王族の妻になる女性を育てるためのもので、王族の妻として人前に出られるように教育される。ハーレム内では性行為は一切行われなかった。

西洋では、ハーレム(特にオスマン帝国内のハーレム)は、金持ちの男を喜ばせるために身を捧げる女性でいっぱいの売春宿だと思われていた。

現代では、一人の男性に惹かれる女性の集団を表す言葉として使われることもある。

語源と定義(補足)

語源:ハーレムという語は、アラビア語の harīm(حريم)や ḥarām の語群に由来し、もともとは「禁じられた/保護された場所」「立ち入りが禁じられたもの」を意味します。オスマン・トルコ語を経て西欧語にも入り、現在の「harem(ハレム)」という語になりました。

定義:一般には、男性の居住空間と区別された女性の居室・居住区を指します。王宮や貴族の邸宅に置かれることが多く、そこに暮らすのは妻、妾(concubines)、女官、召使いなど多様な立場の女性たちです。一夫多妻制と結びつくことが多いものの、ハーレム=一夫多妻家庭だけを指すわけではありません。

歴史と制度の実際

起源と広がり:女性の隔離や内廷(女性専用区)は、イスラム圏に限らず古代ペルシアやビザンツなどでも見られた習慣と重なり合って発展しました。イスラム法の下での結婚制度や社会慣習と結びつきつつ、地域や時代によって実態は大きく異なります。

内部構造と役割:王宮のハーレムには厳格な序列と管理組織がありました。典型的な要素としては、ハレムを管理する宦官(特に黒幕の長である主任宦官)、母后(例えばオスマン帝国の「ヴァリデ=スルタン」=王の母)や側室、妾、教育係、女官、家事担当などがいます。女性は教育を受け、裁縫や楽器、詩歌、礼儀作法、宗教教育などを学び、場合によっては宮廷内で重要な政治的影響力を持つこともありました。

性行為についての誤解の訂正:オリジナルの記述にある「ハーレム内では性行為は一切行われなかった」という断定は事実と異なります。多くの場合、ハーレムは君主(王やスルタン)が私的に過ごす女性たちの居住区であり、側室や妾として君主と関係を持つ女性もいました。ただしその性関係は組織化・規則化されており、無秩序なものではありませんでした。つまり、性的側面は存在したが、西洋の想像するような公然とした売春場とは異なる制度的な空間だった、というのが実態に近い説明です。

オスマン帝国のハーレム

オスマン帝国のハーレムは特に著名で、トプカプ宮殿のハレムがよく知られます。そこでは数百人規模の女性が暮らし、その多くは東欧・バルカンや黒海地域から連れて来られた奴隷出身でした。子を産めば正当な王位継承者となる可能性があり、それが宮廷内の権力闘争を生むこともしばしばありました。

16〜17世紀には「女性の摂政期(Sultanate of Women)」と呼ばれる時期があり、王の母や有力側室が政治的に大きな影響力を持った例もあります。ハーレムは単なる私的空間にとどまらず、宮廷政治の重要な一部でもあったのです。

西洋の描写と誤解(オリエンタリズム)

西洋では18〜19世紀に旅行記や画家の作品を通じてハーレムが性的で享楽的な場として描かれ、これが広く一般化しました。画家や作家たちの作品はしばしば実際の制度を誇張・性的に脚色したオリエンタリズムの産物であり、現地の複雑な社会構造や女性たちの多様な立場を見落としたものです。したがって「売春宿だと思われていた」という見方は、歴史的な偏見と想像の反映だと理解する必要があります。

現代における意味と影響

- 言語的な用法:現代では比喩として「一人の男性を取り巻く女性の集団」をハーレムと呼ぶことがあります。カジュアルでしばしば性的な含みを持つ表現です。

- ポップカルチャー:アニメ・漫画やライトノベルのジャンルに「ハーレムもの(ハーレム系)」が存在し、多数の女性キャラが一人の男性主人公を巡る設定が描かれます。

- 学術的視点:歴史学、人類学、ジェンダー研究では、ハーレムを通じて家族制度、奴隷制、女性の社会的地位、権力構造を検討する重要な対象とされています。

まとめ

ハーレムは単純に「売春宿」や「性の遊興場」ではなく、歴史的・文化的文脈の中で成立した女性専用の居住・教育・管理空間でした。オスマン帝国などで見られた制度は複雑で、女性たちはしばしば家事や教育を受ける一方、政治的影響力を持つこともありました。現代では比喩的用法やポップカルチャー的表現が広がっていますが、歴史的実態を正しく理解することが重要です。

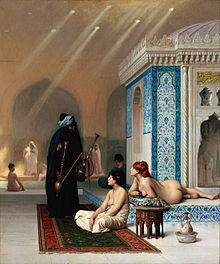

ハーレムの中のプール ジャン=レオン・ジェローム作 1876年頃

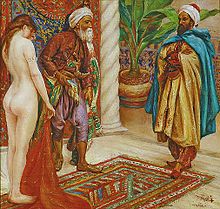

新着情報 (ジュリオ・ロザーティ)

質問と回答

Q:ハーレムとは何ですか?

A:ハーレムとは一夫多妻制の家庭における女性とその生活場所のことで、ほとんどの場合男性が立ち入ることはできません。

Q:ハーレムという言葉はどこから来たのですか?

A:ハーレムという言葉は、トルコ語で神聖な、禁じられた場所を意味するハラムという言葉から来ています。

Q:昔のハーレムは何のためにあったのですか?

A:ハーレムは、貴族や王族の将来の妻を育てるためのものでした。彼女たちは王家の妻として公の場に登場できるように教育されるのです。

Q:西洋の人々はハーレムについてどう考えていましたか?

A:西洋では、ハーレム(特にオスマン帝国のハーレム)は金持ちの男を喜ばせるために身を捧げる女だらけの売春宿だと思われていた。

Q:ハーレムという言葉の現代的な意味は?

A:現代用語では、ハーレムという言葉は、一人の男性に魅了された、賞賛する女性たちの集団を表すのに使われることがあります。

Q:ハーレムに入れないのはどの性別が多いですか?

A:ほとんどの男性はハーレムに入ることができません。

Q:昔、ハーレムはどのような貴族や王族の男性のためのものでしたか?

A:ハーレムは貴族や王族の将来の妻を育てるためのものでした。

百科事典を検索する