議院内閣制とは?定義・仕組み・特徴をわかりやすく解説

議院内閣制の定義・仕組み・特徴をやさしく解説。首相と議会の関係、メリット・デメリット、実例で一目で理解。

議会制とは、政府の執行部が議会の直接または間接的な支持を受ける政治制度を指します。この支持は通常、信任投票や不信任決議などを通じて示され、責任ある政府(内閣が議会に対して説明責任を負うこと)を可能にします。議会制では、行政府と立法府の関係が緊密に結びついており、権力の分立は大統領制ほど明確ではありません。

行政府と法律を作るブランチの間の三権分立は、大統領制の場合ほどはっきり分かれていないことが多く、両者の間で権限と責任を調整する仕組みが取られています。具体的には、議会で多数の支持を得た内閣が政策決定を行い、議会は立法と予算承認を通じて内閣を監督します。

基本的な仕組み

典型的な議会制の仕組みは次のとおりです。

- 首相(政府の長)は、議会の支持を背景にして内閣を率います。内閣は通常、議会の多数派から構成されます。政府の長は政策の実行と行政の指揮を担います。

- 国家元首は、儀礼的・象徴的な役割を担うことが多く、選挙で選ばれた国家の長が(大統領)である場合や、立憲君主制の場合には先天的なものである場合もあります。国家元首は形式的に首相を任命したり、議会を解散したりする権限を持つ場合がありますが、実務上は慣例や憲法に従います。

- 内閣は議会に対して連帯して責任を負います(集団的責任)。そのため、議会で信任を失うと内閣全体が退陣することがあります。

- 議会は内閣に対し予算審議や不信任決議を通じてチェックを行い、内閣は法律案を提出して政策を実行します。

特徴と制度上の工夫

- 融合した権力構造:行政府の多くが立法府の中から選ばれるため、「権力の融合」と呼ばれます。これにより政策実行と立法の連携が取りやすくなります。

- 内閣不信任と信任:議会が内閣に対して多数で信任または不信任を示すことで、政府の存続が左右されます。信任投票は政府の正当性を測る重要な手段です。

- 解散権と総選挙:多くの議会制では下院の解散と総選挙により政治的行き詰まりを解消する手段があります(ただし国によっては制限があります)。

- 連立政権と少数与党:比例代表制などを採る国では複数党が議席を分け合うため、連立政権や少数与党による統治が生まれやすく、協議や妥協が重要になります。

- 制度上の安定装置:ドイツのように「建設的不信任案」(新しい首相候補に対する支持が同時に示される)など、政治的混乱を避けるための仕組みを導入する国もあります。

長所・短所(一般的な比較)

- 長所

- 政府の政策実行が議会との協調で進みやすく、立法と行政の連携が取れる。

- 議会による監視が効きやすく、責任追及が明確になる(内閣の交代が容易)。

- 政治的柔軟性があり、政局の変化に応じて内閣を比較的迅速に交代できる。

- 短所

- 頻繁な政変や連立交渉が政策の安定性を損なうことがある。

- 少数派や小党の影響力が大きくなる場合、政策決定が妥協に偏ることがある。

- 行政府と立法府が密接なために、チェック機能が弱まるとの批判もある。

大統領制との違い(要点)

- 権力分立の度合い:大統領制では行政府(大統領)と立法府が明確に分かれているのに対し、議会制では内閣は立法府に依存する。

- 首長の選出と任期:大統領は国民の直接選挙で選ばれ、任期が固定されることが多い。一方、議会制では首相は議会の支持を背景に任命され、信任を失えば辞任する。

- 安定性と柔軟性:大統領制は任期が固定されるため制度的安定性が高いが、政権交代は選挙まで待つ必要がある。議会制は内閣交代が容易だが、頻繁な変動が生じやすい。

代表的な実例とバリエーション

- イギリス、カナダ、日本などは古典的な議会制(議院内閣制)を採る国の例です。

- ドイツは「建設的不信任案」など独自の安定装置を持つ議会制の一例です。

- 多くの欧州諸国や英連邦諸国では、国家元首が儀礼的な役割にとどまり、国家の長が象徴的存在として機能します。

- 議会制は各国の憲法や慣習によって運用が異なり、同じ「議会制」でも首相の権限や議会の解散権など細部は国ごとに差があります。

重要な用語(簡潔解説)

- 信任投票:議会が政府または内閣に対して支持を表明する投票。信任が得られないと政権が退陣することがある。

- 不信任決議:議会が内閣に対する否定的な意思を示す決議。可決されると内閣は辞職するか議会を解散して総選挙を行う場合がある。

- 責任ある政府:内閣が議会に対して政治的責任を負い、説明責任を果たす原則。

- 建設的不信任案:新しい首相候補者に対する賛成が同時に示される不信任制度。政権空白を防ぐための仕組み。

以上のように、議会制度(議院内閣制)は立法府と行政府の間に緊密な協力関係を作ることで、有権者の代表である議会を通じた政治的説明責任と柔軟性を両立させようとする制度です。各国の憲法や慣行により具体的な運用は異なるため、制度のメリット・デメリットは国情に応じて変わります。

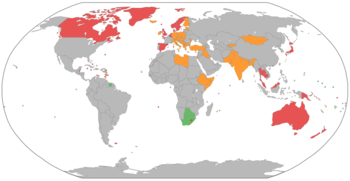

議会制を採用している州は、赤(議会を持つ立憲君主制)とオレンジ(王室以外の元首を持つ議会制共和国)です。緑の州は、国家元首と政府元首が一つの役職に就いており、議会が選択し、別々に選出されています。

質問と回答

Q:議院内閣制とはどういう意味ですか?

A:議院内閣制とは、行政府が議会の直接的または間接的な支持を受けることを意味します。

Q:議会制では通常、行政府への支持はどのように示されるのですか?

A:議会制の場合、行政府への支持は通常、信任投票によって示されます。

Q: 議会制度において、行政府と立法府のバランスの取れた関係を表す言葉は何でしょうか?

A: 議会制度における行政府と立法府のバランスの取れた関係を責任ある政治といいます。

Q: 議会制と大統領制では、行政府と立法府の間の三権分立はどのように違うのでしょうか?

A: 議会制では、行政府と法律制定府の間の三権分立は、大統領制ほど明確ではありません。

Q: 議会制の国を統治する3つの政府部門とは何ですか?

A: 議会制の国を統治する三権は、行政府(または閣僚)、法律制定者、裁判官です。

Q: 議会制度における政府のトップは誰ですか?

A:議院内閣制における政府のトップは、実権を握っている首相です。

Q: 議会制を導入しているいくつかの国の例を教えてください。

A: 議会制を採用している国の例としては、インド、イタリア、日本、ラトビアなどがあります。ただし、議会は国によって異なります。

百科事典を検索する