スネルの法則(屈折の法則)とは:光の屈折・屈折率と公式、定義と導出

スネルの法則(屈折の法則)を図解でわかりやすく解説:屈折率・公式の導出、光速度やフェルマーの原理との関係まで基礎から応用まで。

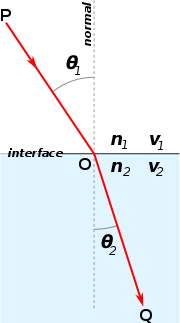

スネルの法則(屈折の法則)は、光や他の波の屈折に関する科学的な法則です。光学では、スネルの法則は、異なる媒質間で進む光線の入射角と屈折角の関係を表します。例えば空気からガラスへ光が入る場合でも、入射角(入射側の法線からの角)と屈折角(屈折側の法線からの角)のサイン比は一定の関係に従います。

sin θ 1 sin θ 2 = v 1 v 2 = n 2 n 1 {\display style {\ style {Votha _{1}}{\sin \theta _{2}}}={V_{1}}{V_{2}}}={V_{1}}{V_{2}}}={V_{1}}}}

より一般的でよく使われる形は、

n1 sin θ1 = n2 sin θ2(ここで θ は境界の法線からの角度)です。上の図(画像)と等式は同じ関係を別の形で表しています。

θを境界の法線からの角度、

真空の屈折率を1、真空中の光の速度をc

n =

導出(フェルマーの原理による簡単な導出)

スネルの法則はフェルマーの原理から導けます。フェルマーの原理は「光は始点から終点まで伝わる経路のうちで、光が通るのにかかる時間が極値(通常は最小)となる経路を取る」と述べます。簡単な導出を示します。

界面を x 軸、法線を y 軸として、上側の媒質(速さ v1)にある点 A(0, a) から下側の媒質(速さ v2)にある点 B(d, −b) に光が進むとします。界面上の通過点を (x, 0) と置くと、光が通る総時間 T は

- T = 距離(A→(x,0)) / v1 + 距離((x,0)→B) / v2

- T(x) = sqrt(x^2 + a^2) / v1 + sqrt((d−x)^2 + b^2) / v2

この T(x) を x で微分して 0 にすると、

(x / sqrt(x^2 + a^2)) / v1 = ((d−x) / sqrt((d−x)^2 + b^2)) / v2

ここで左辺・右辺はそれぞれ入射角と屈折角の sin に等しいため、

sin θ1 / v1 = sin θ2 / v2

これを屈折率 n = c / v を用いて変形すると

n1 sin θ1 = n2 sin θ2となり、これがスネルの法則です。

補足事項と応用

- 全反射(臨界角):光が屈折率の大きい媒質(n1)から小さい媒質(n2)へ進むとき、入射角がある臨界角 θcより大きいと屈折角が定義できず、光は全て内部で反射します。臨界角は sin θc = n2 / n1(n1 > n2)で与えられます。これは光ファイバーやプリズムの設計で重要です。

- 分散:屈折率 n は波長に依存します(分散)。そのため、白色光がプリズムを通ると色ごとに屈折角が異なり、虹のように分散します。これがスペクトル分解の原理です。

- 典型的な屈折率の値:空気は約 n ≈ 1.0003(標準状態ではほぼ1とみなす)、水は n ≈ 1.333、一般的な光学ガラスは n ≈ 1.5 程度です。これらの値により屈折角が計算できます。

- 実用例:眼鏡・カメラレンズの設計、光ファイバー通信、プリズム・分光器、医療用光学器具など、多くの光学応用でスネルの法則が基礎として使われます。

まとめると、スネルの法則は媒質ごとの光速(あるいは屈折率)と入射・屈折角の間に成り立つ基本関係であり、フェルマーの原理から導かれ、光学設計や波動現象の理解に不可欠な法則です。なお、より厳密には媒質が異方的・非線形・散乱性を持つ場合などでは単純なスネルの法則が適用できない場合もあります。

屈折率の異なる2つの媒体の界面での光の屈折率、n2 > n1

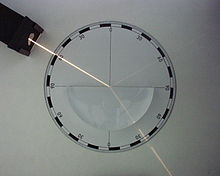

光線がガラスのプリズムに当たって屈折する

歴史

この考え方には長い歴史があります。この問題はアレクサンドリアの英雄、プトレマイオス、イブン・サール、ホイヘンスの注目を集めていました。イブン・サールは実際に屈折の法則を発見しました。ホイヘンスは、1678年の『Traité de la Lumiere』の中で、スネルのサインの法則が光の波動性によって説明できることを示しました。

質問と回答

Q: スネルの屈折法則とは何ですか?

A: スネルの屈折法則とは、光やその他の波の屈折に関する科学的法則のことです。光学の分野では、光が異なる物質を通過するとき、入射角と屈折角の正弦の比が変化しないことを述べています。

Q: スネルの法則はどのように証明できるのですか?

A: スネルの法則は、「光は最も時間のかからない経路を通る」というフェルマーの原理によって証明することができます。

Q: フェルマーの原理とは何ですか?

A:フェルマーの原理とは、「光は最も時間のかからない経路を通る」というものです。

Q: スネルの法則のnとvは何ですか?

A: nは媒質の屈折率、vは媒質中の光の速度(単位はメートル毎秒)です。

Q: スネルの法則でcは何を表しているのか?

A: cは、屈折率が1に等しい真空中の光速を表します。

Q: 波が屈折率nの物質を通過するときの速度はどのように計算するのですか?

A: 波が屈折率nの物質を通過するとき、速度はc/nになります。

百科事典を検索する