カペラ(恒星)—ぎょしゃ座の明るい四重連星系:構成・距離・特徴

カペラ(ぎょしゃ座)—地球から約42.2光年の明るい四重連星。G型巨星2つと赤色矮星2つの構成、進化・距離・観測ポイントを詳述。

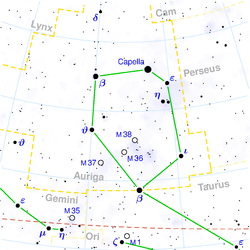

カペラ(α Aurigae, α Aur, Alpha Aurigae)は、ぎょしゃ座の中で最も明るい星で、夜空では11番目に明るく、北半球ではアークトゥルスやベガに次いで3番目に明るい恒星です。視等級はほぼ0等台で、冬の夜空では目立つ存在になります。

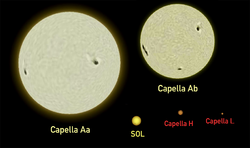

見かけ上は1つの星に見えますが、実際には2組の連星ペアからなる4重構成(四重連星系)です。中心を占める1つ目のペアは明るく大きなG型の巨星同士で、互いに比較的近接して周回しています。これらの2つの巨星はしばしばスペクトル型でG8IIIとG0IIIに分類されることが多く、連星ペアとしての公転周期は約104日程度です。各々の質量は太陽の2〜3倍程度、半径は太陽の数〜十数倍に達し、進化段階としては赤色巨星へ向かうか、既にその段階にあると考えられています。

2つ目のペアは、1つ目の巨星ペアから非常に大きく離れており、系全体から見ると周縁に位置する淡く小さな赤色矮星の連星です。これらはお互いに近接しているものの、明るい巨星ペアからは約1万天文単位(約1万AU)ほど隔たっており、中心のペアとは重力的に緩く結びついていると考えられています。そのため、広義の公転周期は非常に長く、数万年〜数十万年オーダーと推定されます。

主な特徴と観測情報

- 距離:地球から約42.2光年(約12.9PC)と比較的近傍にあるため、詳細な研究が行われています。

- 視等級:およそ0等台で、全天でも上位に入る明るさを示します。

- スペクトル・構成:明るい主星ペアはG型巨星(G0–G8III相当)で、周囲の小さなペアは赤色矮星(低温・低光度)です。

- 公転:主星ペアの公転周期は約104日、軌道は比較的近接しており中心間距離は1天文単位未満です。外側の赤色矮星ペアは主星ペアから約1万AU離れています。

- 活動性:カペラは強いX線源として知られ、巨星の活動的なコロナ領域や磁気活動に起因すると考えられています。可視光での大きな変光は見られませんが、スペクトル線やX線、放射の時間変化は観測されています。

- 観測史・名称:“Capella”はラテン語で「小さな雌ヤギ」を意味し、古代から知られる明るい恒星として航海や季節の指標に使われてきました。

系の動きと所属

カペラ星系は、同じ方向に似た速度で移動する星々のグループである「ヒアデス移動群」に属するとされます。これは運動学的に共通起源を持つ可能性がある若い星の集団で、星の形成や銀河内での運動を調べるうえで重要な手がかりになります。

観測上のポイント

- 北半球では冬の夜空で高く見え、望遠鏡がなくても肉眼で容易に確認できます。

- 光学的には一つの点光源に見えるため、中心の巨星対を分離して観測するには高分解能の分光観測や干渉計が必要です。

- X線望遠鏡や高分解分光装置を用いると、コロナ活動や連星の運動、スペクトル型の違いなどを詳しく調べることができます。

まとめると、カペラは見かけは単独星に見えるものの、実際には近接するG型巨星の連星と遠方の赤色矮星連星から成る興味深い四重連星系です。近傍かつ明るいことから、恒星進化・連星力学・磁気活動研究において重要な天体となっています。

カペラとサンの比較

馭者座の中で最も明るい星、カペラ

質問と回答

Q:カペラとは何ですか?

A:カペラは、ぎょしゃ座の中で最も明るい星で、夜空で11番目に明るい星です。

Q:カペラ星系にはいくつの星があるのですか?

A:カペラ星系は、4つの星と2組の連星から構成されています。

Q:カペラ星系の最初の連星はどんな星ですか?

A:カペラ星系の最初の連星は、明るく大きなG型巨星2つからなります。

Q: カペラ星団の最初の連星ペアのそれぞれの星の半径は?

A:カペラ星団の連星1組の星の半径は、太陽の半径の10倍程度です。

Q: カペラ星団の2組目の連星にはどんな星があるのですか?

A:カペラ星団の2組目の連星は、暗く、小さく、比較的冷たい赤色矮星2つから成っています。

Q: カペラ星団は地球からどのくらい離れているのですか?

A: カペラ星系は、地球から42.2光年 (12.9 pc) と比較的近い距離にあります。

Q: カペラ星団はどのような星のグループですか?

A: カペラ星団は、ヒアデス星団と同じ方向に移動する「ヒアデス移動星団」に属しています。

百科事典を検索する