電子顕微鏡とは?原理・観察法、歴史と用途をわかりやすく解説

電子顕微鏡の原理・観察法・歴史・用途を図解でわかりやすく解説。光学顕微鏡との違いや実例・最新応用まで、初心者にも理解しやすい入門ガイド。

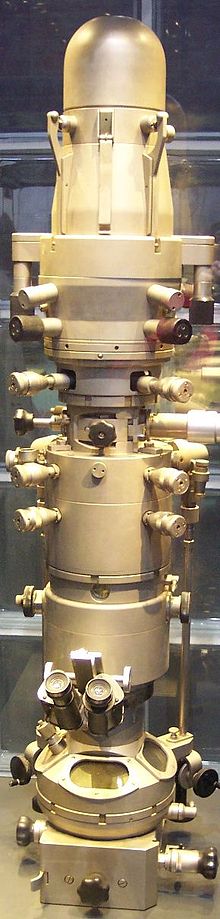

電子顕微鏡は、電子ビームを使って物体を非常に細かいスケールで観察する科学機器です。光学顕微鏡では光の波長(可視光)の制限により分解能に限界がありますが、電子は波長が非常に短いため分解能が高く、光学顕微鏡に比べて数百〜数千倍高い解像力で微細構造を観察できます。電子ビームが試料と相互作用して生じる信号を検出器でとらえ、可視光を使ってディスプレイや写真に変換することで、人が観察できる像を得ます。電子顕微鏡は1930年代にドイツで発明され、その後さまざまな改良・派生が進みました。

原理(かんたんに)

電子顕微鏡は、加速した電子ビームをレンズ(電磁レンズ)で絞り、試料に当てて得られる反射・透過・散乱などの信号を画像化します。電子の波長は加速電圧に依存しますが、可視光に比べてはるかに短いため、より小さな構造を分離して見ることができます。ただし実際の分解能は電磁レンズの収差や試料の性質にも左右されます。

主な種類と特徴

- 透過型電子顕微鏡(TEM):電子ビームを薄い試料に透過させ、透過した電子で像を作ります。原子配列や細胞内小器官の詳細など、非常に高い分解能(サブナノメートル領域)が得られます。試料は極めて薄く(通常100 nm以下)薄片にする必要があります。

- 走査型電子顕微鏡(SEM):試料表面を電子ビームで走査し、二次電子や反射(後方散乱)電子を検出して表面像を作ります。立体的な表面形状が分かりやすく、材料科学や故障解析、生物表面観察などに広く使われます。非導電性試料には金属コーティングを施すことがあります。

- 走査透過電子顕微鏡(STEM):TEMとSEMの利点を併せ持つ方式で、細い電子プローブを走査して透過電子を局所的に検出します。高分解能で元素解析(EDS)や高角度散乱(HAADF)像を取得できます。

- クライオ電子顕微鏡(Cryo-EM):生体試料を急速凍結して低温で観察する技術で、化学的な染色を行わずに天然状態に近い構造を解析できます。近年の検出器・画像処理の進歩で、単粒子解析などによりタンパク質の原子構造が明らかになり、2017年にノーベル化学賞が授与されました。

観察法と試料準備のポイント

- TEM用:超薄切片(ウルトラミクロトーム)、負染色、金属染色(ウラニルアセテート、オスミウムなど)が用いられます。試料の厚さが重要で、電子を透過させる必要があります。

- SEM用:導電性がない試料は金・白金などで薄くスパッタコーティングし帯電を防ぎます。低真空モードや環境SEMで未処理の生体試料を観察することも可能です。

- クライオ法:水環境をそのまま凍結し、氷の結晶を防ぐためにガラス化(vitrification)することが基本です。直接電子検出器を使うことで低線量条件下でも高S/Nの像が得られます。

電子ビームと信号の種類

- 二次電子(SE):表面近傍から発生する信号で、高い空間分解能と立体感のある像を与えます(主にSEMで利用)。

- 後方散乱電子(BSE):原子番号に依存するコントラストを与え、元素分布の違いを反映します。

- 透過電子:TEMで得られる像の元になる信号で、結晶格子や内部構造を反映します。

- 二次的な分析信号(EDS、EELSなど):元素分析や電子エネルギー損失を測定し、化学的情報を得ることができます。

歴史の簡単な流れ

- 1930年代:ドイツで電子顕微鏡の基礎が確立され、エルンスト・ルスカ(Ernst Ruska)とマックス・ノール(Max Knoll)らによって開発が進められました。ルスカは電子顕微鏡の発明により後にノーベル物理学賞(1986年)を受賞しました。

- その後、電子光学の改良、検出器の発達、真空技術や試料作成法の改善により性能が向上。クライオ電子顕微鏡や直接電子検出器の登場により、生体分子構造解析が飛躍的に進みました(2017年ノーベル化学賞)。

用途(幅広い分野で活躍)

- 材料科学:結晶構造、欠陥、界面解析、薄膜評価など

- 半導体産業:配線欠陥、断面観察、プロセス解析

- 生命科学:細胞内部構造、ウイルス・タンパク質の構造解析(特にCryo-EM)

- 医療・薬学:ナノ粒子、ドラッグデリバリー材料の評価

- 法科学・工学:微小痕跡の解析、故障解析、表面組成分析

メリットと制限

- メリット:非常に高い分解能で微細構造を直接観察できる。元素分析や結晶学的情報も得られる。

- 制限:高真空が必要、試料準備が手間、電子線による試料損傷や変質の可能性、装置が大型かつ高価で専門的な操作が必要。

安全性・取扱い上の注意

- 高電圧を使用するため、機器の扱いは訓練を受けた人が行うこと。

- 真空ポンプや冷媒(液体窒素等)を扱う際の安全対策が必要。

- 生体試料を扱う場合はバイオセーフティの規定に従うこと。

電子顕微鏡は、ナノスケールの世界を「見る」ための強力な道具です。用途や観察目的に応じてTEM・SEM・STEM・クライオ法などを使い分けることで、物質の構造や性質を詳細に解明できます。

TEM

走査型電子顕微鏡で撮影したアリの画像。

電子顕微鏡の種類

透過型電子顕微鏡 TEM

電子ビームを試料に当てると、反射する電子と通過する電子がある。透過した電子は検出され、約50万倍に拡大された像が得られます。光学顕微鏡よりも強力な顕微鏡です。

反射電子顕微鏡(REM)

透過型電子顕微鏡と似ていますが、反射電子を検出します。反射電子を測定することで、試料の表面に関する何らかの情報を収集することができる。

走査型電子顕微鏡(SEM)

細い電子ビームを試料に当てて移動させ、移動に伴う電子の反射や吸収を検出することで、1枚1枚画像を作り上げていくのです。

走査型透過電子顕微鏡(STEM)

TEMの高倍率とSEMの優れた表面精細度を兼ね備えています。TEMだけでは不可能な、試料の複雑な分析が可能です。

関連ページ

質問と回答

Q: 電子顕微鏡とは何ですか。A: 電子顕微鏡は、電子ビームを使用して物体を非常に微細なスケールで観察する科学機器です。

Q: なぜ電子顕微鏡は光学顕微鏡より倍率が高いのですか?

A: 電子は光よりも波長が小さいので、より高い倍率が得られます。

Q:電子顕微鏡の最大倍率はどのくらいですか?

A: 電子顕微鏡の最大倍率は、光学顕微鏡の約1,000倍です。

Q:電子顕微鏡では、物体の輪郭はどのように見えるのですか?

A: 電子顕微鏡では、電子の流れによって物体の輪郭が浮かび上がります。

Q:電子顕微鏡の中の物体の輪郭を、人が見ることのできる画像に変換するためには、何が使われるのですか?

A:電子顕微鏡の中の物体の輪郭を可視光を使って絵にします。

Q:電子顕微鏡はいつ、どこで発明されたのですか?

A:電子顕微鏡は1930年代にドイツで発明されました。

Q:光学顕微鏡の最大倍率を制限するものは何ですか?

A: 光の波長が光学顕微鏡の最大倍率を制限しています。

百科事典を検索する