アンドレイ・コルモゴロフ(1903–1987)—ソ連の数学者|確率論・位相幾何・コルモゴロフ複雑性の創始者

アンドレイ・コルモゴロフ(1903–1987)—確率論・位相幾何学・コルモゴロフ複雑性を創始したソ連の数学者の生涯と業績を詳解。

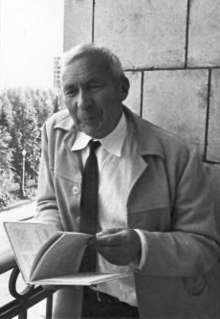

アンドレイ・ニコラエヴィチ・コルモゴロフ(ロシア語: Андре́й Никола́евич Колмого́ров)(1903年4月25日 - 1987年10月20日)は、ソ連の数学者、コンピュータ科学者。確率論や位相幾何学の分野で大きな功績を残した。タンボフのロシア人家庭に生まれ、初期には直観主義論理やフーリエ級数などを研究した。また、乱流、古典力学、情報理論などの研究も行い、アルゴリズム複雑性理論の創始者でもある(コルモゴロフ複雑性理論と呼ばれることもある)。

コルモゴロフは、モスクワ国立大学に勤務していた。ニコライ・ルージンに師事し、1929年に博士号を取得した。1931年、同大学の教授に就任。1939年にはソ連科学アカデミーのアカデミアンの称号を得た。モスクワで死去。

生涯と経歴の概観

コルモゴロフは幼少期から数学の才能を示し、モスクワ大学で学んだ後、ルージン(N. N. Luzin)の下で研究を深めました。1920年代末から1930年代にかけて積極的に研究・教育活動を行い、モスクワを拠点として多数の優れた弟子を育て、ソ連における数学研究の中心的存在となりました。学内外の組織や研究所で指導的役割を果たし、研究分野は純粋数学から応用数学、物理学的問題、情報理論にまで及びました。

主要な業績

- 確率論の公理化(1933年) — コルモゴロフは確率を測度論の枠組みで定式化し、現代の確率論の基礎を築きました(代表的著作は「Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung」など)。この公理系は確率空間、確率測度、確率変数といった概念を統一的に扱うもので、以後の確率論と統計学の標準的基盤となりました。

- 確率過程・極限定理・統計学への貢献 — 大数の法則や中心極限定理の厳密な扱い、マルコフ過程やエルゴード理論に関する理論的発展、コルモゴロフ–スミルノフ検定など統計的手法にも影響を与えました。

- 乱流理論(K41) — 流体力学における乱流の統計的記述に関し、1941年に示したスケーリング則(エネルギースペクトルの -5/3 法則など)は乱流研究で重要な基礎理論となり、実験・数値研究との比較でも大きな影響を与えました。

- 位相幾何学と関数表示の定理 — 位相幾何学の基礎や連続函数の表現に関する研究を行い、後に「コルモゴロフ=アルノルドの重ね合わせ定理」と呼ばれる種類の結果に結びつく業績を残しました。

- 情報理論とアルゴリズム的複雑性 — 情報の量的定義やアルゴリズム複雑性(コルモゴロフ複雑性)の概念を独立に提示し、確率論・情報理論・理論計算機科学の接点を開きました。コルモゴロフの考えは後の計算論的情報理論、ランダム性の理論(アルゴリズム的ランダム性)に大きな影響を与えました。

教育・学術的影響

コルモゴロフは教育改革や数学教育にも深く関わり、初等から高等教育までのカリキュラム整備や教科書作成に影響を与えました。モスクワ大学を中心に多くの研究者を育成し、確率論や統計学、応用数学の分野で強力な学派を形成しました。また、物理学や工学の問題(特に流体力学や気象学的問題)への数学的アプローチを推進し、学際的な研究の先導役を果たしました。

主要著作と年表的な注目点

- 1920年代–1930年代:関数解析、直観主義論理やフーリエ級数の研究など。

- 1933年:確率論の公理化に関する重要な著作を発表。以降、現代確率論の基礎が確立。

- 1941年:乱流に関する統計的理論(K41 など)を提唱。

- 1950年代以降:位相幾何学や関数表現の問題、応用流体力学の研究を継続。

- 1960年代:アルゴリズム的情報理論(コルモゴロフ複雑性)に関する重要な考察を発表し、情報理論・計算理論との結びつきを強めた。

遺産と現代への影響

コルモゴロフの命名が付いた概念(コルモゴロフの公理、コルモゴロフ複雑性、コルモゴロフ–スミルノフ検定、コルモゴロフの乱流理論など)は、確率論、統計学、情報理論、流体力学、計算理論など多くの分野で現在も基礎的に用いられています。彼の方法論と視点は、数学と自然科学の橋渡しを行う模範となり、20世紀を代表する数学者の一人として広く評価されています。

(略歴)1903年タンボフ生まれ。モスクワ大学に学び、1929年博士号取得、1931年教授、1939年ソ連科学アカデミー会員。1987年、モスクワで逝去。

アンドレイ・コルモゴロフ

質問と回答

Q: アンドレイ・ニコラエビッチ・コルモゴロフとは何者か?

A:コルモゴロフはソ連の数学者、コンピュータ科学者で、確率論、位相幾何学、アルゴリズム複雑性理論などの分野で重要な貢献をしたことで知られています。

Q:コルモゴロフの初期のキャリアはどのようなものだったのでしょうか?

A:コルモゴロフは、初期のころは直観主義論理とフーリエ級数の研究に取り組んでいました。

Q: コルモゴロフは古典力学の研究に携わっていたのですか?

A:はい、コルモゴロフは古典力学の研究にも貢献しました(力の影響による物体の運動に関する研究)。

Q: アルゴリズム複雑性理論とは何ですか?

A: アルゴリズム複雑性理論とは、コルモゴロフ複雑性理論とも呼ばれ、コンピュータ科学と数学の一分野であり、与えられたオブジェクトやシステムの複雑さを、そのオブジェクトやシステムを計算できる最短のアルゴリズムの長さに基づいて測定することを扱っています。

Q: コルモゴロフはどこで学び、どこで働いていたのですか?

A:コルモゴロフはモスクワ大学で学び、最終的には教授になりました。

Q:コルモゴロフの博士課程の指導教官は誰ですか?

A: コルモゴロフの博士課程の指導教官はニコライ・ルージンです。

Q:コルモゴロフが亡くなったのはいつですか?

A: アンドレイ・ニコラエヴィッチ・コルモゴロフは1987年10月20日、モスクワで亡くなりました。

百科事典を検索する