肥前国(ひぜんのくに)とは|佐賀・長崎にまたがる旧国の歴史と地理

肥前国の歴史と地理を詳解。佐賀・長崎にまたがる古代の領域、旧国の変遷や史跡・地図で巡る歴史散策ガイド。

肥前国(ひぜんのくに)は、九州の佐賀県と長崎県にまたがる日本の旧国である。肥前国とともに肥州(ひしゅう)と呼ばれることもあった。

肥前は筑前国、筑後国と国境を接していた。

古代の州都は佐賀の近くにあった。

地理と範囲

肥前国は、現在の佐賀県の大部分と長崎県の一部にあたる旧国で、沿岸部と内陸の山地・丘陵地が混在する地域です。海に面した良港が多く、古くから対外交流や海上交易の拠点としての役割を果たしました。現在では有田・伊万里の磁器産地や、佐賀平野の農耕地などが名高い産業・地域資源です。

歴史的概要

肥前国は律令制下で成立した古代の国の一つで、国庁(国の行政の中心)は古代に佐賀市付近に置かれていたと考えられています。中世以降は国内の諸勢力や大名が分割して支配し、戦国時代には海上勢力や地域豪族が台頭しました。

江戸時代には、肥前の大部分は鍋島氏が治める佐賀藩(佐賀藩領)の管轄となり、その他に平戸(松浦氏)などの藩も存在しました。とくに長崎港(出島)は江戸時代の海外交易の窓口となり、肥前地域は対外貿易や情報の受け口として重要な位置を占めました。

明治維新後の廃藩置県(1871年)で国制は廃止され、肥前国の領域は新設された県に編入され、最終的に今日の佐賀県と長崎県の基礎となりました。

産業・文化

- 陶磁器:有田焼・伊万里焼など、肥前地域は日本有数の磁器生産地で、17世紀以降ヨーロッパへも輸出されました。

- 港湾と海外交流:長崎港(出島・出島貿易)や平戸などを通じて、アジアやオランダ・中国との交流が行われ、地域文化や技術に影響を与えました。

- 考古・史跡:国府跡や城跡、古い街道や港湾施設の遺構が各地に残り、地域史の研究対象となっています。

現在へのつながり

現代では、肥前国の名残は地名や伝統産業、祭り・文化財などに残っています。行政区画としては消滅しましたが、地域の歴史認識や観光資源として肥前の歴史は現在も重要です。

(要点)肥前国は古代から近世にかけて九州北西部の重要な地域であり、港湾を通じた海外交流や陶磁器などの産業で知られ、現在の佐賀県と長崎県の一部にその跡をとどめています。

日本列島地図(1868年)、肥前国を強調表示

歴史

肥前」の名は、奈良時代に肥後国から分国されたことに由来する。続日本紀』にもその名が登場する。

明治時代、日本の地方は県に改編された。日本地図と肥前国地図は1870年代に改版された。

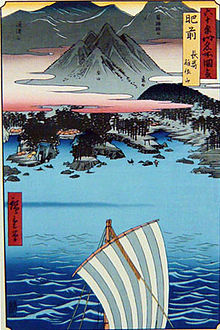

肥前国風土記 広重の木版画 1854-1856

神社・仏閣

川上神社と知立八幡宮は、肥前の総鎮守社(一の宮)であった。

関連ページ

質問と回答

Q: 肥前国とは何ですか?

A: 肥前国(ひぜんこく)は、九州の佐賀県と長崎県にまたがる日本の古い国である。

Q:肥前国と隣接している他の州は?

A:筑前国と筑後国に接しています。

Q:肥前国の古都はどこですか?

A:肥前国の古都は佐賀県の近くにあります。

Q:肥前国とはどんな国ですか?

A:肥前国と肥後国を合わせて「肥州」と呼ぶこともあります。

Q:現代の肥前国とは?

A:現代の肥前国に相当するのは、佐賀県と長崎県です。

Q:九州はどこにありますか?

A:九州は日本の四大島の一つで、日本の南西部に位置しています。

Q:肥前国は日本の歴史の中でどのような意味を持っていますか?

A:肥前国は日本の歴史において重要な役割を果たしました。有力な武士の出身地であり、江戸時代には磁器生産の一大中心地でした。

百科事典を検索する