永久機関とは?定義・種類・熱力学の法則が示す不可能性

永久機関の定義から種類、熱力学の法則が示す不可能性まで図解と事例でわかりやすく解説。歴史的背景や誤解も整理。

永久機関とは、一度動き出したら、エネルギーを追加することなく永遠に続く運動のことである。一度動き出したら、永遠に動き続ける機械がある。このような装置やシステムは、エネルギー保存の法則に反していることになる。この法則は、エネルギーは作り出すことも破壊することもできないが、ある形のエネルギーを別の形のエネルギーに変えることは可能であることを述べている。

永久機関は長い間、発明家や一般の関心を引いてきました。歴史上、多くの人が「無尽蔵のエネルギー」を求めて試作を行いましたが、現代の物理学、とくに熱力学の法則は、永久機関の実現が根本的に不可能であることを示しています。それでもなお新しい主張や図面が現れるのは、誤解や計測ミス、あるいは意図的な詐欺が原因であることが多いです。

永久機関の種類

- 第一種永久機関(第一種):外部からエネルギーを与えずに仕事を生み出し続け、系全体のエネルギーが増える装置。これはエネルギー保存則(熱力学第1法則)に違反します。

- 第二種永久機関(第二種):熱的に等しい温度の単一の熱浴から熱を取り出して完全に仕事に変換し、継続的に仕事を行う装置。これは熱力学第2法則(エントロピー増大則やケルヴィン・プランクの定式)に違反します。

- 第三種永久機関(第三種):摩擦や散逸を完全に取り除いて一度与えた運動を永遠に保つことを目指す装置として説明されることがあります。理想化した摩擦ゼロの系は数学的には長時間運動を保てますが、現実世界では振動や電磁損失、量子的揺らぎなどで必ずエネルギー散逸が生じます。したがって実現不可能と見なされます。

熱力学の法則が示す不可能性

永久機関が実現できない主な理由は、熱力学の基本法則にあります。

- 熱力学第1法則(エネルギー保存則):ある閉じた系でエネルギーは保存され、外部から何も取り入れない限り系のエネルギーを増やすことはできません。第一種永久機関はこれに反します。

- 熱力学第2法則(エントロピー増大則):孤立系のエントロピーは時間とともに増大するか一定であり、温度差なしに熱を完全に仕事に変換することはできません。第二種永久機関はこれに反します。ケルヴィン・プランクの表現では「単一の熱源から熱を取り出して完全に仕事に変換し、他に変化を残さないことは不可能」となります。

思考実験として有名なブラウニアンラチェット(ブラウン運動のエネルギーを直ちに仕事に変える機械)やマクスウェルの悪魔も、初見では永久機関を思わせますが、詳細に考えると温度差や情報処理に伴うエントロピー増加などを無視していることがわかります。リチャード・ファインマンらの解析により、これらの装置は等温状態では運動から仕事を取り出せないことが示されました。

歴史的な試みと具体例

- 中世から近世にかけての「アンバランス車輪(overbalanced wheel)」:重りの配置で常に回り続けるとされましたが、摩擦や重力ポテンシャルの総和を正しく評価するとエネルギーは得られません。

- 磁石を使った装置:永久磁石の力を利用して連続的に回転させようという試み。磁場は保守力場であり、ループで取り出せる仕事はゼロですし、ヒステリシスや渦電流などで損失が発生します。

- 自己巻き上げ式時計や永久運動に似た長時間稼働する装置:これらは外部エネルギー(人の手動巻き、温度差、光など)や蓄えたエネルギーに依存しており、真の意味での永久機関ではありません。

現代での誤解と注意点

「フリーエネルギー」や「ゼロポイントエネルギーを取り出す」などの主張が時折見られますが、多くは検証不足か詐欺です。物理学の標準理論の範囲内では、外部から正当なエネルギー供給なしに連続して仕事を生み出す装置は存在しえません。専門家の査定、再現可能な計測、エネルギーバランスの詳細な解析が不可欠です。

現実的な代替と応用

永久機関そのものは不可能ですが、損失を極限まで小さくして長時間稼働する装置は作れます。例としては超伝導ベアリングを用いた摩擦の非常に小さい回転系、真空や低温での実験装置などがあります。これらは理想化された「ほぼ永久に近い」動作を示すことができますが、システム外部からエネルギー補給や極めて特定の条件を維持するための設備(冷却装置など)が必要です。

主な見分け方(怪しい主張を判定する基準)

- エネルギー収支が明確に示されているか:入力と出力の測定方法と単位が適切か。

- 再現性があるか:独立した第三者が同じ結果を得られるか。

- 隠れたエネルギー源がないか:外部の電源、温度差、化学エネルギー、磁場の変化などが紛れていないか。

- 理論的な説明が熱力学と矛盾していないか:第1・第2法則を回避する新しい根拠が示されているか(通常は示されない)。

結論として、永久機関は魅力的なアイデアですが、現在の物理学の枠組みでは実現不可能です。学術的な観点からは、主張が出た場合は慎重な検証とエネルギーバランスの解析を行うことが重要です。

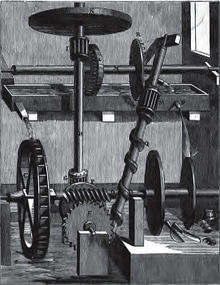

ロバート・フラッドの1618年製「ウォータースクリュー」永久機関(1660年の木版画より)。多くの人は、この装置が、石臼の駆動という有用な仕事を生み出すために、このような装置を記述しようとした最初の記録であると考えている。

百科事典を検索する