セリフとは?タイポグラフィの定義・歴史・特徴とサンセリフの違い

セリフとは何か?タイポグラフィの起源・歴史・特徴とサンセリフとの違いを図解でわかりやすく解説し、書体選びの基礎を短時間で理解。

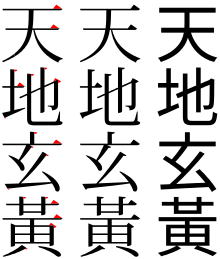

セリフとは、タイポグラフィの用語のひとつで、文字の「手足」の端に付けられた小さな飾り線のことを指します。文字を一本の線で表すと、その端に出る短い線や筆致の残りがセリフです。右のイラストのように、セリフ付きの文字は各線の末端に小さな端装飾が見られます。

起源と歴史

現在知られている多くのセリフ書体のルーツは、15世紀に初期の印刷業者が、鉛で鋳造した活字(タイプ)を使い始めた頃にさかのぼります。活字デザインは当初、手書き文字や石彫りの碑文などをモデルにしており、書き手の筆致や彫刻の端の処理がそのままセリフとして残りました。

もっと古くは、ローマの石碑に見られる彫刻文字にセリフの原型があると考えられており、特にトラヤヌスの柱(西暦107〜113年)に刻まれた文字は典型的な例として教科書にしばしば取り上げられます。歴史的に見て、セリフを持つ書体は「ローマン」と称されることが多く、"セリフ"という言葉自体は19世紀頃に定着したとされています(語源については諸説あります)。

セリフの機能と視覚的特徴

- 形状:セリフは文字の終端で画線に付く小さな突起や横線で、角張ったものから丸みのあるものまで様々です。

- 筆致の名残:手書きや彫刻の筆の動きを残すため、線の太細(コントラスト)や端の処理に特徴が出ます。

- 目の誘導:長い本文を読むとき、セリフが行内の横方向の流れを助け、読みやすさを向上させるとされます(特に印刷物で顕著)。

- 装飾性:見出しやロゴではセリフがデザイン的なアクセントとして使われることが多いです。

セリフの分類(代表的なタイプ)

- オールドスタイル(Old Style):手書きの筆致を強く残す。例:Garamond。軸の傾きがあり、やや柔らかい印象。

- トランジショナル(Transitional):オールドスタイルと近代的なセリフの中間。例:Baskerville。コントラストがやや強い。

- モダン(Didone):高いコントラストと細い横線。例:Bodoni、Didot。エレガントで端正な印象。

- スラブセリフ(Slab Serif):太く角ばったセリフを持つ。例:Clarendon、Rockwell。力強く表示用途に向く。

- ブラケット付き/なし:セリフの付け根が滑らかに繋がる「ブラケット付き」と、直角に接する「アンブラケット(角張り)」に分かれます。

サンセリフ(サンセリフ体)との違い

アルファベット書体にはセリフのある書体とない書体があり、セリフのないものは一般にサンセリフ体(英語では sans-serif)と呼ばれます。主な違いは次の通りです。

- 端の処理:セリフ体は端に装飾があり、サンセリフ体は装飾がなくシンプルな終端を持つ。

- 視認性と用途:伝統的に印刷された本文ではセリフ体が多く使われ、一方で表示や見出し、UI(画面表示)ではサンセリフ体が好まれる傾向がありました。低解像度の画面ではサンセリフの方が読みやすいとされましたが、現代の高解像度ディスプレイではセリフ体も問題なく使えます。

- 印象:セリフ体は伝統的・格式ある印象、サンセリフ体は現代的・簡潔な印象を与えやすいです。

活用例と現代の状況

- 書籍や長文の本文:一般にセリフ体が好まれることが多い(欧文)。

- 見出しやロゴ、WebサイトのUI、看板:サンセリフ体が広く使われる。可読性や識別性を優先する場面で選ばれることが多い。

- Webフォントや可変フォントの普及により、用途に応じた微調整が可能になり、セリフ・サンセリフの境界はより柔軟になっています。

日本語書体における対応

日本語の活字文化でも、セリフに相当する概念があります。日本語では主に次のように対応されます。

- 明朝体(みんちょうたい)= セリフに相当:縦画と横画の太さに差があり、はらいやウロコ(端の処理)がある。書籍や新聞の本文など長文に適しています。

- ゴシック体= サンセリフに相当:線の太さが比較的均一で、端が直線的。見出しや広告、画面表示で多用されます。

デザイン上の注意点

- サイズと解像度:小さいサイズや低解像度環境ではセリフが潰れたり視認性が落ちることがあるため、適切なサイズとヒンティング(画面用の字形調整)が重要です。

- 文字間(カーニング)と行間:セリフの存在は文字の視覚的な幅や行の読みやすさに影響するため、組版時に細かく調整する必要があります。

- ブランドイメージと可読性:セリフは格式ある印象を与える一方で、モダンさやシンプルさを求める場面ではサンセリフが適することが多いです。目的に応じて選びましょう。

まとめ

セリフは文字端の小さな飾り線で、歴史的には手書きや石彫りの筆致に由来し、活字・書体デザインの重要な要素の一つです。セリフ体とサンセリフ体は見た目や機能、用途で使い分けられ、言語(欧文・和文)ごとに対応する書体が存在します。用途・媒体・可読性を考えて適切な書体を選ぶことが、良いタイポグラフィを作る鍵となります。

さらに詳しく知りたい場合は、関連トピック(タイポグラフィ、サンセリフ、手書きなど)も参照してください。

左から順に、セリフを赤で表示したセリフ書体、セリフ書体、サンセリフ書体

関連ページ

質問と回答

Q: セリフとは何ですか?

A: セリフとは、タイポグラフィにおける文字の「手足」の端にある小さな装飾線のことです。

Q: セリフとサンセリフの違いは何ですか?

A: アルファベット書体にはセリフがあるものとないものがあります。セリフがないものはサンセリフと呼ばれます。

Q: 書体のデザインはいつ始まったのですか?

A: 私たちの書体のデザインは15世紀に始まりました。初期の印刷業者が鉛で作られた文字を鋳型で作ったのが始まりです。

Q: セリフの原型は何ですか?

A: セリフの原型は、紀元107年から113年に建てられたトラヤヌスの円柱の基部にある文字のような、記念碑的な碑文にあるかもしれません。

Q: 古い文献でセリフのある書体を表す用語は何ですか?

A: 古い文献でセリフのある書体を表す用語は "Roman "です。

Q: セリフ/サンセリフの特徴以外に、タイプデザイナーはどのような問題に対処しなければなりませんか?

A: 活字デザイナーはセリフ/サンセリフの特徴以外にも、文字の大きさ、間隔、形など多くの問題に対処しなければなりません。

Q: 「セリフ」という言葉が最初に使われたのはいつですか?

A: "serif "という単語は19世紀初頭に発明されたもののようです。

百科事典を検索する