サイドワインディングとは ヘビの移動法の定義と仕組み・砂漠適応

サイドワインディングとは砂や泥の上を進むヘビ特有の移動法を定義と仕組みから解説し砂漠適応や足跡の見分け方を図解でわかりやすく紹介

サイドワインディングは、一部のヘビに特有の運動の一種です。彼らは砂や泥のような緩い地面や滑りやすい地面を移動するためにこれを使用します。これはサハラの角を持つヘビのCerastes cerastesやサイドワインディング・ガラガラヘビのCrotalus cerastesが緩んだ砂漠の砂の上を移動するのによく使われています。また、東南アジアの一部のヘビでは干潟を移動するのにも使われています。他のヘビは人工的な滑らかな表面の上でサイドワインディングをするように誘導することができますが、その成功の度合いは様々です。サイドワインディングはヘビが砂の上を移動する唯一の方法ではありません。

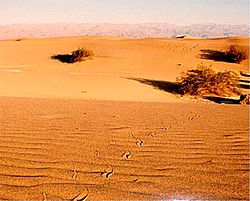

サイドワインディングは、単に地面から同じ傾斜を持つすべてのセグメントを持ち上げることによって行われます。この動きでは、ヘビの体は常に地面との静的な(スライドとは対照的な)接触にあります。頭は前方に「投げられた」ように見え、体はそれに追従して、前の位置から持ち上げられ、それが元々あった場所の前に地面に横たわるように前方に移動されます。その間に、頭はまた前に投げ出されている。このようにして、蛇はゆっくりと斜めに進み、ほとんどが真っ直ぐなJ字型の軌跡を残していきます。蛇の体は地面と静的に接触しているので、腹の鱗の痕跡がトラックに見られ、トラックの長さは蛇とほぼ同じです。

下の図は、横巻きを描いた粗いアニメーションの線画です。薄茶色の部分は残された足跡で、蛇の体が地面に触れた場所を示しています。

この運動モードは、体の上の静的な部分だけを押し出すことで、砂や泥の滑りやすい性質を克服しています。静的な接触点の性質は、サイドワインディングの蛇の足跡を見れば、腹の鱗の痕跡を見ることができます。この運動方法はカロリーコストが非常に低く、トカゲやヘビが同じ距離を移動するのにかかるコストの0.2%以下である。一般的な考えに反して、サイドワインディングが砂が熱いことと関連しているという証拠はありません。

定義と適応

サイドワインディングは、ヘビが体を横方向へ伝播させながら斜めに前進する特殊な歩法で、主に緩い砂やぬかるみなど、通常の腹部での摩擦を頼りにすると滑ってしまう環境で用いられます。静的接触点を順番に切り替えることにより、滑りを最小限に抑えつつ前進します。

仕組み(バイオメカニクス)

- 体は複数のセグメントに分かれて同時に異なる角度で地面に接触し、それぞれの接触点は「滑らない」静的摩擦の状態にあります。

- 接触している部分と地面から持ち上がっている部分が連続的に入れ替わることで、体全体が斜め方向へ移動します。

- この動きの結果として、地面にはほぼJ字状または平行な線状の痕跡が残り、腹の鱗の跡がはっきり見えます(トラックの長さは蛇の体長に近い)。

どのような種や環境で見られるか

- サハラや北アフリカの砂漠地帯に見られるCerastes cerastes(角を持つヘビ)や、北米の砂漠に分布するCrotalus cerastes(サイドワインディング・ガラガラヘビ)などで観察されます(上段のパラグラフ参照)。

- 東南アジアの干潟や塩沼など、泥や湿った砂を移動する種でも同様の歩法が使われることがあります。

- 人工的な滑らかな表面でサイドワインディングを行わせる実験も行われており、環境の条件によっては他種でも可能であることが示されていますが、適応度や成功率は種や状況によって異なります。

エネルギー効率と利点

サイドワインディングは、滑りやすい基質上での摩擦損失を最小限にするため非常に効率的です。接触点が静的であるため、往復の摩擦や体が滑ることで生じる余分なエネルギー消費が抑えられます。これにより長距離移動や獲物の探索が有利になります。一方で、「砂が熱いからサイドワインディングする」という直接的な証拠はなく、熱回避が主目的であるという判断は支持されていません。

痕跡の見分け方・野外観察のポイント

- 痕跡は平行した曲線やJ字型が連続して並ぶことが多く、腹の鱗でつけられた細かな筋が確認できます。

- トラックの長さは移動したヘビの体長にほぼ一致するため、痕跡から個体サイズを推定できることがあります。

- 観察時は周囲の風による砂の移動や潮汐などで痕跡が容易に消えるため、できるだけ早く記録(写真撮影)するのが良いでしょう。

- 野生のヘビに直接近づくのは危険です。痕跡観察にとどめ、発見した場所の生息環境を記録することを推奨します。

研究と応用例

サイドワインディングの原理はロボット工学にも応用されており、砂地や不整地を移動するためのスネークロボットの設計に役立っています。静的接触をうまく制御することで、滑りやすい地面でも安定した移動が可能になります。実験生物学や比較運動学の分野でも、異なる移動戦略の効率や適応の研究材料として注目されています。

まとめと注意点

サイドワインディングは、緩い砂やぬかるみなど特殊な基質での移動を可能にする高度に適応した運動モードです。エネルギー効率が高く、痕跡からは移動の様子や個体の存在を知ることができますが、野外でヘビに接近することは避け、安全に配慮して観察・記録を行ってください。

砂の跡

Crotalus scutulatus , モハベ・ガラガラヘビ, サイドワインディング

質問と回答

Q:サイドワインディングとはどのような運動なのですか?

A:サイドワインディングは、一部のヘビに特有の運動形態です。

Q:サイドワインディングをする動物は?

A:サハラオオツノヘビCerastes cerastesやガラガラヘビCrotalus cerastesは、緩い砂漠の砂を移動するときによく使います。また、東南アジアの一部のヘビが干潟を移動する際にも使用することがある。また、人工的な平滑面でもサイドワインディングをさせることができ、その成功率はさまざまです。

Q: サイドワインディングはどのように行われるのですか?

A: サイドワインディングは、同じ傾斜を持つすべてのセグメントを地面から持ち上げ、頭を前方に投げ出し、胴体は地面に静止した状態でその後ろに続くことで行われます。これにより、蛇の長さとほぼ同じ長さの、ほぼまっすぐなJ字型の軌跡が連続することになります。

Q: ヘビが砂の上を移動する方法は他にもあるのでしょうか?

A:はい、砂の上を移動する方法は、サイドワインディング以外にもあります。

Q: サイドワインディングの跡は汚れるのでしょうか?

A:いいえ、蛇の腹の鱗と地面が静的に接触することで軌跡が作られるため、サイドワインディングで残された軌跡に汚れはありません。

Q: 熱い砂がヘビのサイドワインディングの能力に影響を与えるという証拠はありますか?

A:いいえ、一般に信じられていることとは異なりますが、熱い砂がヘビのサイドワインディングの能力に影響を与えるという証拠は存在しません。

Q:トカゲや他のヘビが同じような距離を移動するのと比べて、この運動様式はどのようなカロリーコストがあるのですか?

A:トカゲや他のヘビが同じような距離を移動するのに比べて、横歩きは非常に低カロリーで、同じような距離を移動するのに使うエネルギー消費量の⅓以下となります。

百科事典を検索する