シノペ(木星の衛星)1914年発見の概要と軌道・特徴

シノペの1914年発見とセス・バーンズ・ニコルソンによる命名由来、1975年の改名から軌道や非球形の物理的特徴、木星での最遠級衛星という位置づけまでをわかりやすく解説

シノペは木星の非球形の月で、逆行する不規則衛星に分類されます。1914年にリック天文台のセス・バーンズ・ニコルソンによって発見され、ギリシャ神話のシノペにちなんで名づけられました。観測からは赤みを帯びた色調を示し、主に捕獲された小惑星起源であると考えられています。

発見と命名の経緯

発見当初は正式名の付与前であったため「ジュピター9世」と呼ばれていました。シノペが現在の名前になったのは1975年で、それ以前は単にジュピター9世と呼ばれていたほか、1955年から1975年までは「ハデス」と呼ばれることもありました。命名はギリシャ神話に由来し、同名の登場人物にならって命名されています。

軌道

シノペは木星をかなり遠距離で公転する逆行軌道の不規則衛星です。公転半径は木星からおおむね2,300万km前後、軌道傾斜角は約150°付近で逆行(軌道傾斜角が90°–180°の範囲)を示し、離心率も比較的大きくずれた軌道を持ちます。公転周期はおよそ2年(700〜800日程度)で、軌道要素のばらつきや摂動により長期変化も観測されています。

物理的特徴

シノペは形がいびつな不規則天体で、直径は観測と仮定(反射率=アルベド)に依存して推定されるため誤差がありますが、数十キロメートル程度と見積もられています。表面は比較的暗く赤みを帯びたスペクトルを示すことから、D型やC型に似た組成を持つ可能性があり、岩石や有機物質を含む捕獲小天体であることが示唆されます。

群と起源

シノペは木星の不規則衛星のうちパシファエ群(Pasiphae群)に近い軌道要素を持つとされますが、色やスペクトルが群の代表天体と完全に一致しないため、起源や分裂源が同一かどうかは議論が続いています。いずれにせよ、木星に捕獲された小天体が後に潮汐や衝突で軌道を変えた結果と考えられています。

観測史と位置付け

2000年にメガクライトが発見されるまでは、シノープは木星で最も遠い月として知られていました。現在知られている木星の最遠の月は、S/2003 J 2であるとされています。シノペは比較的明るいため長年にわたり追跡・観測され、軌道要素や物理特性の理解が徐々に深まってきましたが、詳細な組成や起源の確定にはさらなる分光観測や探査機による直接観測が望まれます。

軌道

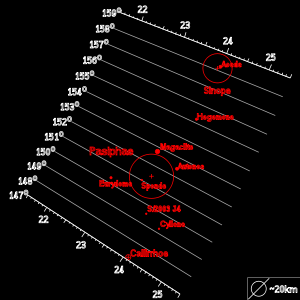

シノープは木星を高偏心・高傾斜の逆行軌道で周回している。軌道要素は2000年1月時点のものです。太陽や惑星の摂動により、大きく変化している。パシファ群に属するとされることが多い。しかし、その平均傾斜角と色の違いから、シノペもまた、グループの起源での衝突や分裂とは無関係に、独立して捕獲された天体である可能性がある。図は、シノペの軌道要素をグループの他の月との関係で示したものである。

Pasiphaeグループ。

物理的特性

シノペの直径は推定38km(アルベドを0.04と仮定)。

赤外線スペクトルはD型小惑星に似ており、パシファエとは異なっている。このような物理パラメータの異同は、このグループの中心メンバーとは異なる起源を持つことを示唆している。

百科事典を検索する