ステリック効果(立体障害)とは|化学での定義・例・反応性への影響

ステリック効果(立体障害)とは何かを解説。定義・例・反応性やコンフォメーションへの影響を図解で詳述。

ステリック効果とは、原子や原子団が空間を占有することにより分子内で現れる物理的な影響の総称です。近接する原子や基同士が互いの占有空間(ヴァン・デル・ワールス半径)に入り込もうとすると、エネルギーが上昇し、これが分子の形(コンフォメーション)や反応性に影響します。こうした影響は一般に「立体効果」「立体障害(steric hindrance)」などと呼ばれます。

立体効果の原因と基本的な働き

立体効果の主な原因は、電子雲や核が空間を占めることによる物理的な反発です。原子や置換基が互いに近づくと、電子同士が反発しあって系のエネルギーが高くなります。その結果、分子はより安定な配座(例:ねじれや回転による位置)を取ろうとしたり、特定の反応経路を避けたりします。

代表的な影響と例

- 反応速度の低下(遮蔽):大きな基が反応中心の近くにあると、求核剤や求電子剤が接近しにくくなり、反応が遅くなる。典型例は、3つの置換基を持つ炭素上ではSN2反応がほとんど起こらないこと(いわゆる第三級炭素のSN2不活性)。

- 選択性の制御:嵩高い(かさ高い)基を用いてある位を物理的に塞ぐことで、反応を別の位置で起こさせることができる。保護基や立体選択的触媒設計で有利に働く。

- 立体配座とジアステレオマーの生成制御:置換基の大きさによってある配座が優先され、結果として特定のジアステレオマーのみが生成されやすくなる(例:環化反応や付加反応での立体選択)。

- コンフォメーション(回転障壁)の変化:例えばシクロヘキサンの環で置換基が軸位(axial)にあると立体障害が増え、赤道位(equatorial)が有利になる。これを示すのがいわゆる「A値」。

- 意外に促進する効果(Thorpe–Ingold/ジャム圧縮効果):一見矛盾するが、2つの大きな置換基が隣接することで結合部分が狭められ、環化などの内的反応がむしろ速くなる場合もある。

立体効果と電子効果の比較

一般に立体効果は電気的・電子的効果(誘起効果や共鳴効果)よりも短距離で働き、局所的な空間占有に起因します。テキストにもあるように「立体効果は電子効果よりも小さいのが普通」ですが、実際には反応や系によって差があり、場合によっては立体効果が支配的になって反応機構や生成物分布を決めることもあります。多くの有機反応では、電子効果と立体効果が相互に作用して最終的な化学挙動を決定します。

計測・定量化の指標

立体効果を定量化するための指標や概念がいくつか使われます。

- Tolman cone angle(コーン角):配位子の空間占有性を示す指標で、触媒設計でよく用いられます。

- Taft の立体パラメータ(Es):基の立体的な寄与を定量化するために用いられる経験的パラメータ。

- A値:シクロヘキサン誘導体における置換基の軸位と赤道位の安定性差を kcal/mol などで表したもの。置換基の立体的な不利さを示す簡便な尺度です。

実務的な利用例(化学合成や触媒設計)

- 保護基や末端基にかさ高い基を配置して、副反応を抑えつつ目的反応を高選択的に誘導する。

- 不斉触媒や配位子設計で立体障害を利用し、エナンチオ選択性(不斉化)を高める。

- 有機合成における立体化学制御(どのジアステレオマーが得られるか)のために嵩高い基を導入する。

まとめと注意点

立体効果(立体障害)は、分子の空間占有に起因する重要な因子で、反応速度、選択性、配座安定性など多くの面に影響します。設計的に利用すれば望ましい反応経路や立体化学を実現できますが、常に電子効果や溶媒効果、温度など他の要因と合わせて評価する必要があります。

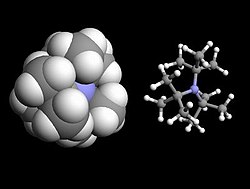

嵩高い基を持つ分子の例

質問と回答

Q: 立体効果とは何ですか。A: 立体効果とは、分子に見られる、原子が空間を占めることに由来する効果のことです。

Q: なぜ原子を近づけるとエネルギーがかかるのですか。

A: 原子を近づけるとエネルギーがかかるのは、原子の近くにある電子が互いに離れたがるからです。

Q: 立体障害とは何ですか?

A: 立体障害とは、分子内に大きな基があると反応がうまくいかないことです。

Q: 立体障害は分子の反応性だけに影響するのですか?

A: いいえ、立体障害は分子の形(コンフォメーション)を変えることもあります。

Q: 原子団が占める空間の大きさとは何ですか?

A: 原子群がとる空間の大きさを「立体的な大きさ」といいます。

Q: 立体障害はプラスに働くこともあるのですか?

A: はい、立体障害はプラスに働くこともあります。化学者は、ある反応が別の場所ではなく、ある場所で起こることを望むことがあります。

Q: 立体障害は通常、電子効果よりも小さいのですか?

A: はい、立体障害は通常電子効果よりも小さいです。これらは分子の形や反応性にも影響しますが、電子が結合にどのように配置されるかに由来します。

百科事典を検索する