太陽角の定義と季節・時間変化がもたらす日射と気温への影響

太陽角の基礎と季節・時間変化が日射量と気温に与える影響を図解で解説、地軸の傾きと日射角の関係を詳述し季節ごとの温度差をわかりやすく紹介

太陽角とは、ある時間、ある場所で太陽光が地球に入射する角度のことです。ほとんどの場所で、太陽は朝から昇り、正午に最も高くなり、夕方に沈む。季節によって、太陽は北または南に位置する。この角度によって、その場所で受ける熱エネルギーの量が決まるため、通常、夏の日中は冬の夜よりも暖かくなります。

地軸の傾きによる日射角の季節変化が、暖かさと一日の長さをもたらす基本的なメカニズムである。

太陽角の種類と意味

- 太陽高度角(solar elevation angle):観測地点の水平面と太陽光線がなす角度。値が大きいほど太陽は高く、地表に届く放射強度は増します。

- 天頂角(zenith angle):垂直(天頂)方向と太陽光線のなす角度。天頂角 = 90° − 太陽高度角。

- 方位角(azimuth):北を基準にして水平面上で太陽がどの方向にあるかを示す角度。太陽光の入射方向を示します。

日内変化と季節変化の仕組み

地球は自転するため、太陽の見かけの位置は一日を通して変わり、朝は低く、正午に最も高くなり、夕方にまた低くなります。さらに、地球の自転軸は約23.44度傾いているため、太陽の赤緯(南北の位置)は年周期で変化します。これにより、夏至ではある半球で太陽の高度が最大になり昼が長く、冬至では逆に短く低くなります。

太陽角が日射と気温に及ぼす影響

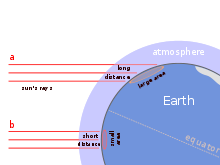

- エネルギーの拡散(コサイン則):同じ太陽放射が斜めに入ると、単位面積あたりに届くエネルギーは入射角の余弦に比例して減少します。言い換えれば、太陽が低い角度では同じ放射が広い範囲に広がるため、単位面積当たりの受光量は小さくなります。

- 大気通過長(エアマス)の増加:太陽光が低い角度で入ると大気中を長く進むため、散乱や吸収が増え、地表に到達する直接日射がさらに減少します。これが朝夕の赤い空や、冬の薄暗さの一因です。

- 地表加熱と気温:高い太陽高度は短時間により多くのエネルギーを地表に与え、地表と気温を上昇させます。逆に太陽高度が低ければ加熱が弱く、気温は低めになります。

簡単な計算式(概念)

太陽高度角は観測地点の緯度(φ)、太陽の赤緯(δ、季節によって変化)、時間を示す時角(H)によって決まります。代表的な関係式として、太陽高度角αの正弦は次の式で表されます(概念式):

sin α = sin φ × sin δ + cos φ × cos δ × cos H

(φ:緯度、δ:太陽赤緯、H:時角)この式から、同じ緯度でも季節や時間で太陽高度が大きく変わることが分かります。

実生活での応用と影響

- 気候と植生:年間の日射分布が気候帯を作り、農作物の適地や生態系に影響します。

- 建築・都市計画:建物の向きや窓の配置、日除け設計は太陽角を考慮して快適性と省エネを高めます。

- 太陽光発電:パネルの傾斜角や方位は太陽角に合わせて最適化することで発電効率が上がります。

- 天候観測・予報:日射量の季節・日内変動は地表面温度や対流の発生に関わり、気象現象に影響します。

まとめ:太陽角は時間・季節・緯度によって変わり、その変動が地表に届く日射量と気温を決めます。地軸の傾きによる季節変化と日周運動による日内変化を理解することは、気候の特徴把握や建築・農業・エネルギー利用などにとって重要です。

極域で太陽光がより広範囲に広がる様子。

関連ページ

百科事典を検索する