古代中国音楽の音律と音階解説 周波数と調律法の数理

古代中国音楽の音律と音階を数理的に徹底解説、周波数・調律法・フレット配置からペンタトニックとヘプタトニックの生成まで実例で学べる入門ガイド

古代中国の音楽システムは、音の周波数を決定するために非常に古い数学的な原理に依拠していました。最も基本的なのは弦の長さと音高の逆比例関係で、弦の長さを短くすれば周波数(音の高さ)は高くなり、長くすれば低くなります。この仕組みを理解するために、実際の例を使って手順と数理を説明します。

原理:比率(3:2 と 4:3)と弦長・周波数の関係

弦楽器では周波数 f は弦長 L にほぼ逆比例します(f ∝ 1/L)。したがって弦長を 2/3 にすると周波数は 3/2 倍になり、これは音楽でいう完全五度(perfect fifth)に相当します。同様に、周波数を 4/3 倍に相当させる操作は完全四度(perfect fourth)に対応します(弦長に換算すると 3/4 や 4/3 の操作で考えます)。古代中国では、こうした単純な整数比を用いて音律(十二律など)を作り出しました。

フレットの作り方(実際の手順の解説)

元の文章にあった例を整理して説明します。箱を作り、弦の支点間の長さを基準にすると次のような手順でフレット(押さえ点)を決めます。たとえば支点間の開放弦長を 99 cm とします。

- 99 cm の弦長に対して 2/3 をかける → 66.00 cm(これを押さえると開放弦に対して完全五度高い音が得られる)

- 66.00 cm に対して 4/3 をかける → 88.00 cm(元のオクターレンジに収めるためには必要に応じて 1/2 を掛けてオクターブ内に戻す)

- 88.00 cm に対して 2/3 をかける → 約 58.666... cm

- 58.666... cm に対して 4/3 をかける → 約 78.222... cm

- さらに 2/3 をかける → 約 52.148... cm(必要ならオクターブ調整)

- この操作(ある比をかけ、場合によって 2 の倍数でオクターブ調整)を繰り返していき、合計で 11 個のフレット位置を決めるまで続けます。

元の記述では途中の数値や「短すぎる」という判断がありましたが、重要なのは「比率(3:2 や 4:3)を用いて新しい長さを作り、得られた長さが作りたいオクターブ内に入るように 2 の累乗で調整する」ことです。

なぜ 12 の音が出るのか(十二律の数理)

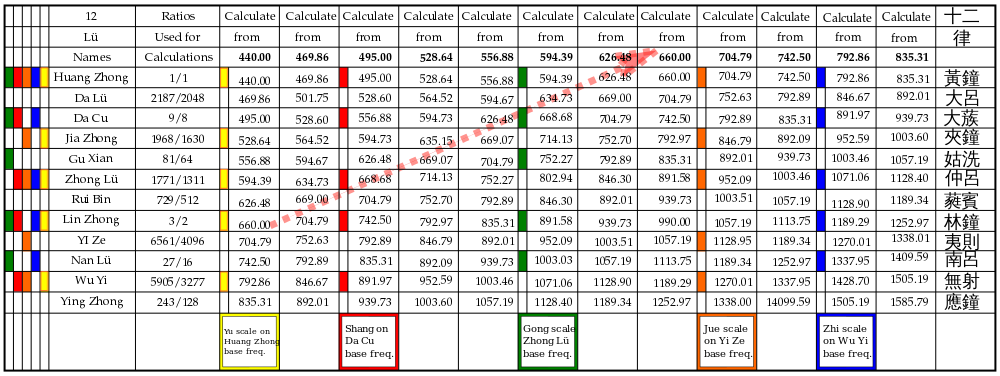

完全五度(比率 3:2)で音程を順に上げていき、必要に応じてオクターブ(2 のべき乗)で戻す操作を繰り返すと、最終的に異なる 12 個の音高クラス(音名のようなもの)が得られます。これは西洋の「五度圏(cycle of fifths)」に相当する考え方で、古代中国ではこうして得られた 12 個の律(音階の基本となる音)を用いました。各弦にフレット位置を設けることで、1 本の弦から 12 個の基準周波数が得られます。

さらに、複数本の弦をそれぞれ別の基準音にチューニングしておくと、フレット位置と開放弦を含めた全弦・全フレットで多数の周波数が得られます。元の例では 12 本の弦をチューニングし、各弦のフレットと開放弦で 144 個の発音点を得ると述べられていました。多くは重複しますが、等分平均律(イコールテンパリング)とは異なる、比率に基づく音律体系になるため、音高の分布は等分平均律とは違ったものになります。

周波数計算の具体例と列(カラム)について

どの周波数を基準にしても計算できます。たとえば基準周波数として 440ヘルツ を使ってもかまいません。基準となる周波数を取り、それに 3/2 や 4/3、あるいはそれらの逆数(2/3, 3/4)といった比率を掛けて列を作ります。元の文章ではこうした操作で「最初の列」を作り、それぞれの基準周波数が別の列を開始すると説明していました。実際には

- 周波数列は f0 × (3/2)^n × 2^k の形で表せます(n は五度の回数、k はオクターブ調整の整数)

- 各列から任意の 5 つを選べばペンタトニック音階が作れます(古代中国音楽で重要な五声音階)

(元の文章にあったリンクはそのまま残します)

ペンタトニック(5音)とヘプタトニック(7音)について

1 本の弦上の 12 の周波数から、ペンタトニック(5音)やヘプタトニック(7音、いわゆる西洋の長音階・短音階に近い)を選んで実際の旋律や和音をつくります。中国伝統音楽では五声音階(ペンタトニック)が中心に使われることが多く、そこから様々な旋法や調(“調式”)が発達しました。この記事では詳細なペンタトニックの取り上げ方は省きますが、元の文章で示されたように任意の 5 つを選ぶことで実用的な音階が得られます(ペンタトニック音階を参照)。

西洋音楽(メジャー/マイナー)との違い

米国などで学ぶ基本的なスケール名("do, re, mi, fa, sol, la, ti")は一般にメジャースケール(長音階)を指すことが多く、短音階(マイナー)も広く用いられます。日常的に教育で重点が置かれるのは主にこれらですが、西洋音楽にも多様なモードや歴史的な音律が存在します。古代中国の体系は比率に基づく点で西洋の等分平均律とは異なり、生成される音程はより純正な整数比に近い反面、五度を 12 回積み上げたときに生じる僅かなずれ(ピタゴラスの誤差=Pythagorean comma)が存在します。中国古代の音楽実践ではこうした差を扱うために調律の工夫や選択が行われました。

補足:歴史的・実践的な注意点

- 「十二律(十二律呂)」は理論上の 12 個の律を指しますが、実際の演奏や地域・時代によって用い方は異なります。

- 比率に基づく調律(純正律やピタゴラス律)では、和音の純度は高いもののキー移動に伴う不具合が出るため、後世に等分平均律が広まった背景があります。

- 実験的に弦長と比率でフレットを作る場合、物理的誤差(弦張力・振動幅・フレット高さなど)も音高に影響します。厳密な周波数を得るには実測と微調整が必要です。

以上が、元の手順を整理し、古代中国の音律がどのような数学的原理(比率とオクターブ調整)に基づいているかの概説です。基準の周波数(例えば 440ヘルツ)を選んで比率で掛け合わせて列を作れば、理論上の 12 音(各列)とそこから選んだ 5 音や 7 音で実際の音階を構成できます(参照:比率で掛け合わせて、および ペンタトニック音階を)。

ウロコがどのように作られているか

質問と回答

Q:古代中国の音楽システムは何に基づいているのですか?

A:古代中国の音楽システムは、音の周波数を決定するために使用される非常に古代の数学に基づいています。

Q:古代中国のシステムでどんな曲でも演奏できる楽器を作るにはどうしたらいいのでしょうか?

A: 古代中国の方式でどんな曲でも演奏できる楽器を作るには、縦105cm、横60cmの木箱を作り、箱の両端に弦のガイドを付け、この2つのガイドが99cmの間隔になるように固定する必要があります。そして、寸法に2/3や4/3をかけた線上に、11個のフレットを配置しなければならない。12本の弦をすべて調弦すると、144の周波数が生成され、それを使ってペンタトニックやヘプタトニックの音階を作ることができるのです。

Q: ヘプタトニックスケールの例を教えてください。

A:ヘプタトニックスケールの例としては、「ド、レ、ミ、ファ、ソル、ラ、ティ」という音階があり、西洋音楽ではメジャースケールを生成します。

Q: 中国の伝統的な音楽は何種類の音階を使うのですか?

A:中国の伝統音楽では、5音ずつの5種類の音階が使われています。

Q: ペンタトニック音階はこの記事で取り上げられていますか?

A:いいえ、ペンタトニックスケールはこの記事で取り上げていません。

Q:例としてどのような周波数が選ばれたのですか?

A:440ヘルツを例にしています。

Q: 12本の弦をフレットとアンフレットの両方の位置で弾いたとき、いくつの周波数が発生するのでしょうか?

A: 12本の弦をフレットとアンフレットの両方で弾いたとき、144の周波数が発生します。

百科事典を検索する