電磁石とは 原理・発明者と歴史、作り方や主な用途をわかりやすく解説

電磁石とは 原理や発明者の歴史を初心者向けに解説 作り方や強くするコツ、身近な用途や実験例まで図解でわかる

電磁石は、一時的に磁力を持つ人工の磁石です。導線を渦巻きにしたコイル(ソレノイドと呼ばれる構造)に電流を流すと、その周囲に磁場が発生します。磁力の強さはコイルに流れる電流と巻数に比例し、コイルの内部に鉄などの芯(コア)を入れることでさらに強くなります。電流は電線中を移動する電子の流れ(の流れ)であり、電磁石は身の回りのさまざまな用途に使われています。たとえば、鉄、ニッケル、コバルトの破片を拾う簡単な道具として使うことができます。

原理(どうして磁石になるのか)

電磁石の基本原理は、電流が流れるとその周囲に磁場が生じるという電磁気学の法則に基づきます。コイルに電流を流すと、各巻きの微小な磁場が重なって強い全体の磁場を作り出します。おおよその関係としては、磁場の強さはコイルの巻数Nと電流I、およびコイルの芯材の透磁率(μ)に依存します(単純化すると B ≈ μ·(N·I)/L のように表せます)。

磁石の極(N極・S極)の向きは右ねじの法則(右手の法則)で決まり、コイルに流す電流の向きを変えれば極性も逆になります。また、磁石を近づけて動かすと電磁誘導により電流が生じる(発電する)こともあり、これは発電機やセンサーの基本原理です。

構造と材料

一般的な電磁石は次の要素で構成されます。

- コイル:絶縁された銅線(銅線)を何回も巻いたもの。巻数が多いほど磁場が強くなります。

- コア(芯):中に入れる鉄や軟鉄などの磁性体。コアがあると磁束が集中し、同じ電流でも磁力が大きくなります。

- 電源:電流を供給するための電池や電源装置。銅線の両端をバッテリーの+(プラス)側と−(マイナス)側に接続して使います。

コアの材料によって性質が変わります。軟鉄は磁化しやすく、電流を止めれば短時間で磁気を失いやすい(残留磁化が少ない)性質を持ちますが、合金によってはヒステリシス(磁化・脱磁の履歴効果)や飽和現象が起こります。用途に応じて銅の太さや巻数、コア材料を選びます。

簡単な作り方(家庭での実験例)

簡単な電磁石を作る手順(子ども向けの実験レベル)を示します。安全に注意して行ってください。

- 絶縁された細めの銅線(エナメル線)を用意し、片方の被覆をはがして端子を露出させます。

- 鉄の棒(釘など)に銅線をきつく均一に巻きつけ、巻数を多くします。巻き始めと巻き終わりの端は露出させます。

- 露出させた銅線の両端をバッテリーの+と−に接続します(極性により電磁石の極が変わります)。

- バッテリーをつなぐと磁力が発生し、鉄片を引きつけます。外すと磁力が弱まります。

注意点:生の銅線を直接バッテリーに短絡させると大電流が流れて発熱・破損や火傷、場合によっては発火の危険があります。長時間通電せず、低電圧の電源で短時間の実験に留めてください。

発明者と歴史

電磁石の初期の発明と応用は19世紀の電磁気学の発展と密接に関係しています。イギリスの電気技師ウィリアム・スタージョンは1825年に実用的な電磁石を作り出したとされています。以後、電磁石は電信、電動機、発電機、リレーなど多くの電気機器の基盤技術として発展しました。

主な用途

- 産業用クレーン(鉄スクラップを持ち上げる強力な電磁石)

- 電気リレーや電磁弁、チャイム・防犯ベルなどのアクチュエータ

- 電気モーターは基本的に電磁石を利用した装置(電流と磁場の相互作用で回転力を得る)

- スピーカー(電磁石と永久磁石の相互作用で振動を作り音を出す)

- 発電機やダイナモ(磁界を動かして電流を取り出す)

- 医療用の大規模磁石(MRIなど)—高度な冷却・超電導技術を使う例もある

- リフティングマグネット、ソレノイド式の機構(ロック、バルブ駆動)

発電への利用(逆の働き)

電磁石を使って電気を作ることもできます。例えば、磁石をコイルの前で前後に動かすとコイルに電圧が生じ、結果として電流が流れます。これが発電機の基本で、ファラデーの法則に基づく現象です。誘導による電流の向きはレンツの法則に従い、磁力の変化に対抗する向きになります。

性能向上のコツと注意点

- 巻数を増やす、電流を大きくする、透磁率の高いコアを使うことで磁力は強くなります。ただし、電流を過度に上げると発熱やコアの飽和、電源の損傷が起こります。

- コイルは必ず絶縁された線を使い、短絡を避ける。長時間通電させる場合は放熱に気をつけ、必要に応じて冷却や電流制限を行う。

- コア材は用途に応じて選定。軟鉄は取り扱いやすいが残留磁化が少なく、高周波での用途や高効率化が必要な場合は特殊合金や積層コアを使う。

- 大きな電磁石や高電圧を扱う場合は感電・火災の危険があるため、適切な保護回路(ヒューズ、過電流保護)や絶縁対策を行う。

まとめると、電磁石は電流を利用してオン・オフや極性の切替ができる便利な装置で、仕組みは比較的単純ですが材料や電源の設計によって性能が大きく変わります。安全に配慮しながら、身近な実験や産業応用まで幅広く利用されています。

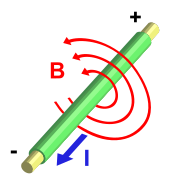

ワイヤーに電流が流れると、ワイヤーの周りに磁場を作ります。通常、この磁場は非常に弱いので、1本のワイヤーでは金属を拾うのに十分な強さの磁場を作ることはできません。この図では、"I"が電流、"B"が磁場です。

電磁石は、電流が磁場を作成して適用されたときにペーパークリップを引き付け、電流と磁場が削除されたときにそれらを失います。

電磁石が働く理由

電磁石は、電線に電気が流れると電線の周りに磁界を作るために動作します。磁場の方向は、右手の法則を使用して見つけることができます。これは、人が電流の方向に右手の親指を指す場合、磁場は、彼らの指がワイヤーの周りにラップするのと同じ方法でワイヤーの周りに行くだろうことを意味します。

単一のワイヤーによってなされる磁場は通常非常に強くありません。電磁石を作るために通常ワイヤーはワイヤーの各部分の分野を1つのより強い磁場に一緒に加えるように多くのループで包まれます。

質問と回答

Q:電磁石とは何ですか?

A:電磁石とは、電気を流した電線コイルがあるときだけ磁力を持つ一時的な人工磁石のことです。このコイル状の電線をソレノイドと呼びます。

Q:電磁石の強さはどのように変化するのですか?

A:磁石の強さは回路に流れる電流に比例するので、電流を増やせば磁気が強くなる。

Q:電気を作っているのはどんな粒子か?

A:電線の中を流れる電気は、電子というマイナスの電荷を帯びた粒子で構成されています。

Q:電磁石を発明したのは誰?

A:イギリスの電気技師ウィリアム・スタージョンが1825年に電磁石を発明しました。

Q:永久磁石と比較して、電磁石は何が便利なのか?

A:電磁石は電流で簡単にオン・オフができるのに対して、永久磁石はオフにすることができず、周囲に影響を与え続けるので便利です。

Q:電磁石はどのように作るのですか?

A:電磁石は鉄の棒に銅線を巻きます。銅線の両端は電池のプラスとマイナスに接続します。

Q:電磁波を受けると、合金の種類によってどのように反応が違うのですか?

A:鉄はすぐに電磁石でなくなるが、鉄はすり減るのに時間がかかる。

百科事典を検索する