恐怖からの自由とは ルーズベルトの四つの自由と世界人権宣言の解説

恐怖からの自由とは何かを徹底解説 ルーズベルトの四つの自由演説と1948年世界人権宣言をつなぎ 歴史的背景や具体例 現代的意義を平易に紹介 ノーマン・ロックウェルやアウンサンスーチーの言及も紹介

恐怖からの自由は基本的人権である。この権利は、アメリカのフランクリン・D・ルーズベルト大統領が、世界中の人間が持つべき四つの自由の一つとして示したものである。ルーズベルトは、1941年1月6日に行われた合衆国の議会でこの四つの自由を提示し、この演説は一般に「四つの自由演説」と呼ばれている。

四つの自由とは

ルーズベルトが掲げた「四つの自由」は、人間が尊厳をもって生きるための最小限の条件だとされた。

- 言論・表現の自由(どこでも、誰に対しても自由に意見を述べ、表現できること)

- 信教の自由(いかなる宗教を信じても、または信じなくてもよいこと)

- 欠乏からの自由(経済的困窮や飢えから解放され、健全な生活が保障されること)

- 恐怖からの自由(暴力や侵略の脅威にさらされないこと)

とりわけ恐怖からの自由は、戦争や武力の威嚇・行使、テロ、拷問、恣意的拘禁、家庭内暴力やヘイトクライムなど、身体の安全や尊厳を脅かす暴力から人々を守るという理念を中心に据えている。

世界人権宣言との関係

この権利は、ルーズベルトの四つの自由のうちの他の3つと同様に、1948年12月10日に国連総会で承認された世界人権宣言の一部を構成しています。恐怖からの自由は、国連宣言の導入部(前文)に明確に表され、「すべての人間が、恐怖と欠乏から免れ、自由のうちに尊厳をもって生活できる」ことが人権の理想であると示されている。個別条文としても、以下のような規定がその理念を具体化している。

- 第3条(生命・自由・身体の安全)

- 第5条(拷問・残虐な待遇の禁止)

- 第9条(恣意的逮捕・拘禁・追放の禁止)

- 第14条(迫害からの避難・亡命の権利)

- 第28条(人権が完全に実現される社会的・国際的秩序への権利)

ルーズベルトの言葉と意味

ルーズベルトは演説の中で、第四の権利について次のように述べている。

第四は、恐怖からの自由である。これは、世界用語に訳すと、世界的に軍備を徹底的に削減することを意味し、いかなる国も、世界のどこにいても、いかなる隣人に対しても、物理的な侵略行為を行うことができないようにすることである。

— Franklin D. Roosevelt, January 6, 1941.

ここでいう「恐怖」とは、国家間の戦争や侵略のみならず、武力の威嚇や占領、国家権力による暴力の乱用など、広い範囲の身体的脅威を含む。ゆえに、その実現には、武力の不使用・紛争の平和的解決・軍備管理と軍縮・国際法の遵守・市民の保護と法の支配の確立が不可欠である。1941年後半の大西洋憲章でも「恐怖と欠乏からの解放」が掲げられ、のちの国際連合の創設理念へと継承された。

歴史的背景とその後の展開

- 第二次世界大戦前夜:全体主義の台頭と戦争の危機の中で、人権の普遍的基準を先取りして提示。

- 戦後秩序の形成:国連憲章の武力不行使原則や集団安全保障、難民保護などに反映。

- 軍縮・軍備管理:核不拡散や化学兵器禁止などの枠組みは、「恐怖」の根源的削減を目指す取り組みとして発展。

- 人間の安全保障:1990年代以降は、国家の安全のみならず個人の安全に焦点を当て、「暴力からの保護」と「欠乏からの充足」の両輪として議論が深化した。

ノーマン・ロックウェルの表現と社会的反響

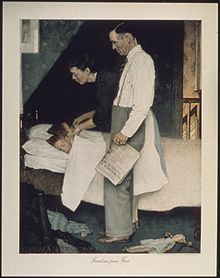

1943年にノーマン・ロックウェルは、ルーズベルトの「四つの自由」に描かれた4枚の絵画のうちの1枚である「恐怖からの自由」を描いています。この作品は、戦時下の不安な世相の中で、家庭の安全と子どもの眠りを守る親の姿を通し、「恐怖なき日常」という理念を視覚化したものである。連作は『サタデー・イブニング・ポスト』誌に掲載され、全米巡回展と戦時国債キャンペーンに用いられて多額の資金を集め、理念の普及に大きく寄与した。

文化・学術への影響

アウンサンスーチーは、演説の中で何度もこの権利を挙げ、1991年に「恐怖からの解放」というタイトルの本を書きました。歴史家のデビッド・M・ケネディも同様にこの権利に触発され、1991年に『恐怖からの解放:恐慌と戦争におけるアメリカ国民、1929-1945』というタイトルの本を出版しました。さらに、オランダと米国の財団により「四つの自由賞」が創設され、毎年、四つの自由の体現者が顕彰されている。

現代における「恐怖からの自由」の射程

今日、この理念は国際紛争のみならず、国家暴力・テロ・組織犯罪・ジェンダーに基づく暴力・ヘイトクライム・子どもや高齢者への虐待・難民の保護・デジタル監視に対する権利保護など、多様な脅威に対抗する規範として解釈されている。実現のために、国家や社会が取り組むべき要点は次のとおりである。

- 法の支配と人権保障:拷問の絶対的禁止、適正手続、公正な裁判、警察・治安当局の説明責任。

- 市民保護と人道法:武力紛争における民間人保護、無差別攻撃の禁止、避難民・難民の保護。

- 差別撤廃と包括性:ヘイトスピーチ・ヘイトクライム対策、ジェンダーに基づく暴力の予防と救済。

- 軍縮・信頼醸成:核リスク低減、通常兵器の管理、透明性と軍事的エスカレーション回避の仕組み。

- コミュニティの安全:犯罪予防、被害者支援、教育とメディア・リテラシーの向上。

このように恐怖からの自由は、個人の安全と尊厳を守るための根本原理であり、国家間秩序から日常生活に至るまで、あらゆるレベルの政策と実践を方向づける規範として現在も生き続けている。

1943年の画家ノーマン・ロックウェルの恐怖からの自由

関連ページ

質問と回答

Q:恐怖からの自由の権利について言及したのは誰ですか?

A:アメリカのフランクリン・D・ルーズベルト大統領が、世界中の人間が持つべき「4つの自由」の1つとして、「恐怖からの自由」という権利を挙げました。

Q: この権利が国連で認められたのはいつですか?

A: 恐怖からの自由を含む世界人権宣言は、1948年12月10日に国際連合総会で承認されました。

Q: ルーズベルトは4つ目の権利についてどのように説明したのですか?

A: ルーズベルトは演説の中で、4つ目の権利について次のように説明しています。"第四は、恐怖からの自由である。これは、世界の用語に訳すと、世界のどの国も、世界のどこの隣人に対しても物理的な侵略行為を行える状態にならないような点まで、徹底して軍備を縮小することを意味する。"

Q: 「恐怖からの解放」は誰が描いたのですか?

A: ノーマン・ロックウェルが描いた「Freedom From Fear」は、彼がルーズベルトの「4つの自由」をテーマに描いた4枚の絵のうちの1枚である。

Q: 「恐怖からの解放」をタイトルにした本を書いたのは誰ですか?

A: アウンサンスーチーは1991年に「Freedom From Fear」というタイトルの本を書き、歴史家のDavid M. Kennedyも1991年に「Freedom From Fear: The American People in Depression and War, 1929-1945」という本を出版しています。

Q:ルーズベルトの「4つの自由」演説は、何として知られていますか?

A:ルーズベルトの4つの自由演説は、1941年1月6日に行われたState of Union addressとして知られている。

百科事典を検索する