ハレ・クリシュナとは マントラの意味と起源 信仰と実践の解説

ハレ・クリシュナの起源と意味を詳説 マハーマントラの歴史とウパニシャッドやヴェーダに遡るルーツ、国際クリシュナ意識協会の信仰と瞑想実践ガイド

この宗教運動は、国際クリシュナ意識協会で見ることができます。

Hare Krishnaはマントラの一つです。マハーマントラとも呼ばれる。このマントラは、国際クリシュナ意識協会によって、ヒンドゥー教以外でもよく知られるようになった。このマントラは、インドの多くのヒンドゥー教の伝統の中に見ることができます。マントラを信じる人々は、マントラを聞いたり、話したり、瞑想に使ったり、歌ったりすると、より高い意識状態に導くことができると考えています。ガウディヤ・ヴァイシュナヴァの神学では、この高い意識は神(クリシュナ)への純粋な愛という形をとります。マントラは、ウパニシャッドと呼ばれるヒンズー教のテキストに含まれており、一部の学者によって、ヴェーダの過去にルーツがあると考えられています。

マハーマントラの文言と意味

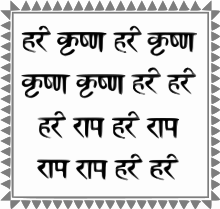

マハーマントラ(大いなるマントラ)は通常、次のように唱えられます(ラテン文字転写およびデーヴァナーガリー表記を併記します)。

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare

デーヴァナーガリー: हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे / हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे

主な語の意味は次のとおりです。

- Hare — 呼びかけの語。ガウディヤ・ヴァイシュナヴァの伝統では多くの場合、クリシュナの内的エネルギー(ラーダー、あるいは「ハラ」としての女神ラーダー)への呼びかけと解釈されますが、古典的には「至福を与える者(Hara)」への呼びかけともされます。

- Krishna — 「最も魅力的な者」を意味し、個人的神クリシュナの名。

- Rama — 「喜びを与える者」を意味する名で、ガウディヤ派ではクリシュナの別名や、ラーマ(ラーマ神)としての側面とも結び付けて理解されます。

起源と歴史的背景

このマントラの正確な起源については学者の間で議論があります。中世以降のバクティ運動(献身の運動)や、特にガウディヤ・ヴァイシュナヴァ派(16世紀のチョイテンチャー、チャイタンニャ・マハープラブによる改革と教え)によって強調され、広まったことは確かです。一方で、短い聖句や神名を繰り返す実践自体は、ヴェーダ時代やウパニシャッド期まで遡る類型の宗教的伝統と連続性を持つと考える研究者もいます。

信仰と実践

マハーマントラは個人的な瞑想(ジャパ)や集団的な詠唱(キールタン)で用いられます。主な実践形態は次の通りです。

- ジャパ(個人でのビーズを使った朗誦) — マラ(数珠)を用いて一定回数(例えば1日108回×複数セット)唱える。

- キールタン(合唱・コールアンドレスポンス形式) — 太鼓やシンバルを伴い、集団で歌い、歓喜と愛を表す。

- 日常生活での観想と奉仕(バクティ・ヨーガ) — マントラの唱和と並行して、師弟関係(グル)、聖典学習、規律(例:菜食、禁酒、禁賭博、節制)を守ることが奨励される。

ガウディヤ・ヴァイシュナヴァ神学では、このマントラを繰り返すことによって「クリシュナへの純粋な愛(プレーマ)」を育て、最終的には神と共に永遠の関係に至るとされます。

国際的な広がりと国際クリシュナ意識協会(ISKCON)

20世紀後半、特に1960年代にA.C.バクティヴェーダンタ・スワミ・プラブパーダ(通称プラブパーダ)が西洋での布教を進め、国際クリシュナ意識協会でこのマントラは広く知られるようになりました。ISKCONは都市での公の唱詠や菜食レストラン、寺院運営、文化事業を通じて世界中に信者と実践の場を築き、ヒンドゥー教以外の背景を持つ人々の間にもマハーマントラを広めました。

学術的視点と現代的利用

学術的には、マントラの言語学的・宗教史的起源については一定の合意がなく、ヴェーダ的ルーツを支持する見解と、中世のバクティ運動で整備された実践であるとする見解が並存しています。現代では宗教的実践としてだけでなく、瞑想法や精神的ウェルネスの一形態として非信者にも採り入れられることがありますが、伝統的信者はマントラの神聖さと適切な態度(献身と師への帰依)を強調します。

実践上の注意

- 宗教的・文化的背景を尊重すること。マントラは単なる「音」ではなく、信仰的意味を持つ行為です。

- 集団での唱和や寺院での行事に参加する際は、現地の規則や礼節を確認すること。

- 個人的な精神的問題や健康上の配慮がある場合は、瞑想法全般について専門家に相談すること。

まとめると、Hare Krishna(マハーマントラ)は古代〜中世の宗教的伝統と近代の布教活動の双方を通じて形づくられ、個人の瞑想や集団礼拝を通じて神への愛を育てるために用いられる中心的な実践です。現代では宗教的背景を超えて知られるようになりましたが、その深い意味と伝統的な規範を理解することが実践を豊かにします。

質問と回答

Q: 宗教運動はどこで見られますか?

A: 宗教運動は、国際クリシュナ意識協会で見ることができます。

Q: ハレ・クリシュナとは何ですか?

A:ハレ・クリシュナはマントラであり、マハーマントラとも呼ばれます。

Q:このマントラをヒンドゥー教以外で有名にしたのは誰ですか?

A:国際クリシュナ意識協会が、ヒンドゥー教以外でもマントラを知られるようにしました。

Q:マントラは多くのヒンドゥー教の伝統の中でどこにありますか?

A:マントラはインドの多くのヒンズー教の伝統の中で見ることができます。

Q:信者たちはマントラをどう考えていますか?

A:信者たちは、マントラを聞いたり、話したり、瞑想に使ったり、歌ったりすると、より高い意識状態に導くことができると考えています。

Q:ガウディヤ・ヴァイシュナヴァの神学によると、高次の意識はどのような形をとるのでしょうか?

A: ガウディヤ・ヴァイシュナヴァ神学によれば、この高次の意識は、神(クリシュナ)への純粋な愛の形をとります。

Q:マントラはヒンズー教のどのようなテキストに書かれていますか?

A:マントラは、ウパニシャッドと呼ばれるヒンズー教のテキストに含まれており、一部の学者によって、ヴェーダの過去にルーツがあると考えられています。

百科事典を検索する