インダス文明(ハラッパー文明)とは:青銅器時代の都市・技術・歴史

インダス文明(ハラッパー文明)の都市構造・排水技術・発掘史をわかりやすく解説する総合ガイド。歴史と謎に迫る入門記事。

インダス谷文明は青銅器時代の高度な都市文明で、時期は一般に(紀元前約3300年〜1300年)とされます。学術的には、初期(約3300–2600年)、成熟期(約2600–1900年)、後期(約1900–1300年)という段階に分けて理解されることが多く、成熟期に大都市が形成され社会・技術が最も発展しました。

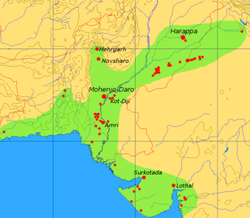

位置と範囲

この文明は文明はインド亜大陸に広がり、主にインダス川流域とその支流、さらにガーガー(サラスヴァティ)川流域に及んでいました。遺跡は現在のパキスタンや北西部のインド、そして一部はアフガニスタンにある地域にも分布します。分布域は西はバロチスタンから、東はグジャラートまでと広範です。

主要都市と遺跡

発掘で最初に注目されたのはハラッパであったため「ハラッパー(ハラッパン)文明」とも呼ばれます。ほかに有名な都市遺跡としてはモヘンジョダロ、ロタル(ロタラ)、ディオラヴィーラ、ラクヒガルヒなどがあり、それぞれが大規模な都市計画と独自の機能を示します。

都市計画と建築

インダス文明の都市は計画的に区画され、高さを揃えた焼成レンガの建物、広い道路網、区画ごとの井戸や浴室を備えていました。多くの家屋は二階建て以上で、私的な浴室や排水設備が整えられていたことが分かっています。都市の特徴で特に注目されるのは精巧な排水システムです。レンガ造りの排水路が通りに沿って整備され、点検や清掃のために取り外し可能なレンガ蓋が一定間隔で設けられていました。都市には高台(シタデル)と居住区(ローアータウン)といった役割分担も認められます。

生活・経済・交易

- 農業:小麦、大麦などの穀物に加え、世界最古級の綿花栽培の証拠があり、織物生産が行われていた可能性が高いです。

- 工芸:金属加工(銅・青銅)、玉類の加工(ビーズ細工)、ファイアンスや石印の製作など高度な手工業が発達しました。

- 標準化:レンガの寸法や計量用の重さ(秤)や容器が標準化されており、組織的な管理と長距離交易を支えていたと考えられます。

- 交易:メソポタミア(シュメール)との交易関係が知られており、交易品としては宝石、金属製品、織物、食料品などが交換された痕跡があります。

- 商業的慣習としては、ハラッパンの商人たちは、輸送する袋の結び目にシールを貼って保護したり、標章を用いて荷物や商品の出所を示したりしていました。

文字と記録

刻印や小さな印章に刻まれた文字(インダス文字)は多数出土していますが、依然として完全には解読されていません(筆記体の読み方は誰も知らない)。そのため、社会構造や宗教・政治の詳細については文献史料に依存できず、出土品の考古学的解釈に頼る必要があります。

技術・工芸の特色

インダスの職人は高度な金属加工、陶器、玉の穴あけ技術、印章彫刻、そして焼成レンガや下水・給水システムの設計など、多様な技術を持っていました。これらは都市生活を支えるとともに、遠隔地との交易で高い評価を受けていました。

衰退の要因

成熟期以降(およそ紀元前1900年以降)に都市の縮小や放棄が見られます。衰退の原因としては、以下のような複合要因が考えられています:

- 気候変動や降雨パターンの変化による農業生産の低下

- 河川の流路変化(例えばガーガー=サラスヴァティ川の枯渇やインダス流路の変動)

- 交易ネットワークの変化や外部圧力の影響

- 内部的な社会変動や経済構造の崩壊

単一の原因ではなく、複数の要因が重なって都市文明の変容・縮小が進んだと考えられています。

発掘史と研究の歩み

ヨーロッパの初期旅行記などで遺跡に触れた記録は19世紀に遡ります。例えば、シャルル・マッソンは1842年にインダス渓谷の遺跡に言及する著作を残しました(当時は広く注目されませんでした)。その後1920年代に入り、本格的な考古学的調査が行われるようになり、1921年から22年にかけてジョン・マーシャルらの主導でハラッパやモヘンジョダロでの体系的な発掘が進められました(考古学者による発掘)。以後、発掘と研究が続けられ、最近ではリモートセンシングや地層学、古気候学を用いた研究で文明の広がりや消長がより詳しく再検討されています。

保存と現在の課題

多くの遺跡は自然の侵食、地下水位の上昇、都市開発、盗掘などにより損傷の危機にあります。保存・管理、そして学際的な調査の継続が求められています。モヘンジョダロなど一部の遺跡は世界遺産に登録され、保護の対象となっていますが、広域に散らばる遺跡群全体の保全は依然大きな課題です。

インダス文明は、計画的な都市造り、豊かな工芸技術、広範な交易ネットワークなどで古代世界において独自の位置を占めており、未解読の文字や謎めいた衰退過程を含めて、現代の研究に多くの示唆を与え続けています。

インダス谷文明の規模と主な遺跡

ギャラリー

·

いわゆる「僧王」像 モヘンジョ・ダロ像 ハラパン時代後期、カラチ国立博物館、パキスタン

·

インダス谷文明の遺跡から発見されたシール

·

モヘンジョダロ・シンド

質問と回答

Q:インダス川流域の文明とは何ですか?

A:インダス川とガガー・ハクラ川を中心に、現在のパキスタン、インド北西部、アフガニスタンで発展した青銅器時代の文明で、紀元前3300年から1300年まで存在していました。

Q: いつ頃、発展のピークを迎えたのですか?

A:紀元前2500年から紀元前1500年の間が最盛期でした。

Q:どのような地域が対象だったのですか?

A: バローチスターン(パキスタン)からグジャラート(インド共和国)にかけての広い範囲です。

Q: この文明は別名何というのですか?

A:この文明は「ハラッパン文明」としても知られています。

Q: この都市のユニークな特徴は何ですか?

A: レンガを敷き詰めた水路がすべての通りに沿って流れていること、部屋にトイレがついていること、掃除や点検がしやすいように一定間隔で取り外し可能なレンガが置かれていることなど、精巧な排水システムがあることが特徴です。

Q: 貿易商は、輸送中の商品の安全をどのように確保していたのですか?

A: ハラッパの商人たちは、輸送する袋の結び目にシールを貼り、輸送中に袋が開かないようにしていました。

Q: 1842年にこの文明について最初に書いたのは誰ですか?

A: 1842年にチャールズ・マッソンがインダスバレー文明の遺跡について言及した本を書きました。

百科事典を検索する