イタリア領リビアとは 1911–1947年の植民地支配と抵抗の歴史

イタリア領リビアの1911〜1947年の植民地支配と現地の抵抗を詳細解説、ムッソリーニ時代の抑圧とオマル・ムフタールらの蜂起を歴史的視点で紹介

イタリア・リビアは、1911年から(正式には)1947年までイタリア王国の植民地であった。起点となったのは1911–1912年の伊土戦争(イタリア・トルコ戦争)で、イタリアはオスマン帝国から現在のトリポリタニア、キレネイカ(キレネーシカ)およびフェザーンを奪取し、最終的に領有を確立した。第一次世界大戦中とその前後には、リビアのイスラム教徒たちによる抵抗運動が継続し、イタリア人民との衝突が度々発生した。

抵抗運動とゼンヌシ運動

リビアの反植民地闘争の中心には、宗教的・部族的結束を基礎としたゼンヌシ(Sennusi)運動があった。伝統的指導者であるシェイクらを中心に、特にキレネーシカ(東部)では長期にわたるゲリラ闘争が展開された。戦闘は地域によって強弱があったが、特に第一次世界大戦中の数年間には激しい衝突が続いた(参照:第一次世界大戦周辺の事情)。

ムッソリーニ時代の「平定」と弾圧

ファシスト独裁者ベニート・ムッソリーニが1922年に政権を掌握すると、帝国主義的な植民地支配は一層激しくなった。抵抗の中心となっていた指導者の一人、後のリビア王となるイドリスは1922年にエジプトへ逃れ、外からの支援や連絡を続けた。1922年から1928年までの期間、将軍バドリオ(Badoglio)らの下でイタリア軍はいわゆる「懲罰的な平和化」作戦を実施した。

その後、バドリオ将軍の後任として派遣されたロドルフォ・グラツィアーニ元帥は、イタリア法や国際法に従わずにリビアの抵抗勢力を鎮圧することを条件に、ムッソリーニからの依頼を受け入れた。グラツィアーニの下での「平定」は、航空機による掃討、村落の焼き打ち、住民の大規模移住や収容所への強制収容、さらには拷問や即決処刑を伴う苛烈なものであり、多くの民間人が犠牲になったと記録されている。

オマル・ムフタールと東部での抵抗

リビア東部キレネーシカでは、ゼンヌシの首長に率いられた指導者オマル・ムフタールが象徴的な抵抗の顔となった。ムフタールはゲリラ戦を組織してイタリア軍に対抗し、長期にわたって現地住民の支持を集めた。1928年1月3日に何度も議論された停戦協定が結ばれたが、これが恒久的な和平を意味するものではなく、むしろイタリア側の再編と一層の軍事行動への準備期間ともなった。

イタリアは抵抗勢力の支援基盤を断つため、キレネーシカ北部の住民を強制送還・集中化し、反乱軍への地元支援を断ち切ろうとした。ムフタールは1931年に捕らえられ、ベンガジで処刑された(1931年9月に処刑されたとされる)。ムフタールの処刑後も小規模な抵抗は続いたが、組織的な大規模反乱は次第に勢いを失っていった。

植民地政策の制度化とイタリア化

1934年、ムッソリーニ政権はトリポリタニア、キレネーシカ、フェザーンを統合して公式に「リビア」(Colonia di Libia)とし、植民地支配を制度的に強化した。イタロ=ファシスト政権はイタリア人入植者の移住を奨励し、道路・港湾・農園などインフラ整備を進める一方で、土地の没収、差別的な法制度、文化や宗教に対する制圧といった植民地的施策を断行した。こうした支配は現地社会に深い傷跡を残し、戦後まで尾を引いた。

第二次世界大戦と植民地支配の終焉

第二次世界大戦中は北アフリカ戦線の主戦場となり、リビアはイタリアと連合国(主に英連邦軍)との間で激しい戦闘が行われた。1943年ごろまでにイタリアの軍政は事実上崩壊し、戦後の和平交渉の結果、1947年の対イタリア平和条約においてイタリアはリビアに対する全ての主権的要求を放棄した。これにより、形式上の植民地支配は終了した。

戦後と遺産

戦後、旧宗主国イタリアの影響と植民地時代の記憶はリビアの政治・社会に深い影響を与えた。シェイク・イドリスは亡命先から帰国し、1951年に独立したリビア王国の初代国王(イドリス1世)となった。植民地時代の暴虐、土地収奪、強制移住の記憶は今日でもリビア国内外で研究と議論の対象になっている。

まとめ:イタリア領リビア(1911–1947年)は、軍事侵攻と併存する長期的な抵抗、ファシズム期の苛烈な「平定」政策、入植と同化政策、そして第二次世界大戦を経て終焉を迎えた一連の過程の場であった。植民地支配の歴史は多くの犠牲と社会的変容を生み、その影響は現代リビアの成立と記憶にも色濃く残っている。

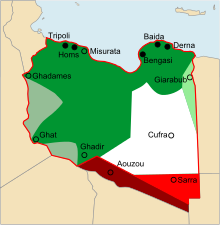

イタリア のリビアの領土の成長 オスマン帝国によってイタリアに与えられた領土 1912年 実質的にイタリアは5つの港しか支配していない フランスとイギリスによって与えられた領土 1919年と1926年 フランスとイギリスによって与えられた領土 1934年/35年

イタリアの「リットーナ」列車、キレネーカで

リビア」の創造

1934年までに、リビアは完全に平和化され、イタリアの新総督イタロ・バルボはアラブ人とイタリア人の統合政策を開始した。1939年の新しい法律により、イスラム教徒が国家ファシスト党、特に「リクトールのイスラム教徒協会」(Associazione Musulmana del Littorio)に加入することが認められました。1939年の改革はまた、イタリア軍の中にリビア軍の部隊を創設することを許可した。第二次世界大戦の北アフリカキャンペーンの間に、これはイタリア軍に登録した多くのイスラム教徒リビア人の間でイタリアのための強力なサポートをもたらした。

バルボ総督は、1934年にトリポリタニア、キレニカ、フェザンを一つの国に統一して「リビア」を誕生させた。彼は1934年から1940年までの間に新しい「イタリア・リビア」を開発し、4,000kmの道路、400kmの狭軌鉄道、新しい産業、多くの新しい農村を含む巨大なインフラストラクチャを作成しました。

リビア経済は、主に農業部門で繁栄しました。いくつかの製造業も発展しましたが、主に食品産業に関連していました。多くの建築物が作られました。さらに、イタリア人はリビアで初めて近代的な医療を提供し、町の衛生状態を改善しました。また、海や空路でのイタリアへの接続の巨大なウェブを作成しました(Linea dell'Imperoのように、リビアをローマとエチオピア/ソマリアと結んだ航空路)。

ハワード・クリスティが書いた

イタリア人はトリポリタニアとシレニカで多くの多様な事業を開始しました。その中には、火薬工場、鉄道工場、フィアット自動車工場、各種食品加工工場、電気工学工場、製鉄所、水道工場、農業機械工場、醸造所、蒸留所、ビスケット工場、タバコ工場、タンナー、パン屋、石灰、レンガ、セメント工場、エスパルト草工業、機械製材所、ペトロリビア協会などが含まれていた(Trye 1998)。リビアの植民地へのイタリアの投資は、新しい入植者を利用して、より自給自足できるようにするためのものであった。リビアのイタリア人の総人口は、1940 年の総人口 915,440 人のうち 110,575 人であった(参謀本部 1939, 165/b)。

バルボ総督は、「イタリア・リビア」の沿岸部に何千人ものイタリア人入植者のための新しい村の建設と、アラブ人のための新しい村の建設を推進した。

リビアは第二次世界大戦の重要な戦場であった。1940年9月13日、イタリア軍は「バルビア通り」(リビア北部のムッソリーニの高速道路)を利用してエジプトに侵攻した。ウェーベルが指揮したエジプトからのイギリスと連合国軍は、2ヶ月間のエジプト(トブルーク、ベンガシ、エルアゲイラ)での作戦を成功させた。1940-43年にロンメルの指揮下で行われた反撃作戦もここで行われた。1942年11月、連合軍はキレネカを奪還し、1943年2月には、最後のドイツ兵とイタリア兵はリビアから追い出された。

百科事典を検索する