小氷期(リトルアイスエイジ)とは|定義・期間・原因・影響の解説

小氷期(リトルアイスエイジ)の定義・期間・原因・影響をわかりやすく解説。歴史的事例や最新研究でその実態に迫る記事。

小氷期(LIA)は、中世温暖期と呼ばれる暖かい時代(時間)の後に冷え込んだ時期である。

気候学者や歴史家は、この時代の始まりと終わりについて意見が一致していない。小氷期をいつとみなすかは研究者や地域によって異なり、概ね約14世紀から19世紀半ば(おおむね1300〜1850年頃)とする見方が多い。別の見方では16世紀頃に始まり、19世紀半ばまで続いたとする説や、複数回の寒冷極大(約1650年頃、1770年頃、1850年頃)があったとする説もある。これらの寒冷期は一時的な温暖化に挟まれて現れ、地域差も大きいため「世界的に一斉に起きた長期の均一な寒冷」と断定することはできない。

定義と期間の扱い

「小氷期」は厳密な始期・終期が決められた用語ではなく、複数の寒冷化イベントとそれに伴う影響の総称と考えるのが適切である。研究では次のような区分がよく用いられる:

- 早期の冷え込み:14世紀から15世紀にかけて

- 中期の最寒期:17世紀(特に1650年頃の極大)

- 後期の寒冷変動:18世紀から19世紀半ば(1815年のタンボラ噴火後の「天候の異常」など)

主な原因(現在の理解)

小氷期の寒冷化は単一要因では説明できず、複数の自然要因と内部変動が組み合わさった結果と考えられています。主な要因は次の通りです:

- 太陽活動の低下:マウンダー極小期(約1645–1715年)やスポーラー極小期など、太陽黒点の少ない期間が重なり、地球に届く放射がわずかに減少した可能性があります。

- 火山噴火の頻発と大規模噴火:大規模な火山噴火は噴煙や硫酸エアロゾルを成層圏へ供給し、数年〜十数年規模で日射を遮るため全球的な冷却を引き起こします。1257年のサマラス噴火や1815年のタンボラ噴火(1816年の「夏のない年」)が有名です。

- 海洋・大気の内部変動:北大西洋の海流変化(海洋循環の変動)が地域的な寒冷化を強めた可能性があります。

- 土地利用変化:人口減少や耕作地の変化が大気組成や植生に影響を与え、局所的な気候変動に寄与したという議論もありますが、影響の大きさには不確実性があります。

影響(社会・自然への作用)

小氷期はヨーロッパを中心に記録が豊富で、自然環境や人間社会にさまざまな影響を与えました。代表的な影響は次の通りです:

- 氷河の拡大:アルプスやスカンディナヴィアの氷河が前進し、谷を覆ったり集落に影響を与えました。

- 海氷・河川の凍結:バルト海や北海、テムズ川などで冬に凍結が頻発し、凍った川での市(フェア)が開かれた記録が残ります。

- 農業生産の低下と飢饉:冷涼で短い生育期により収穫不良が起き、飢饉や食料価格の上昇、疫病流行を招いた地域もありました。

- 社会的不安と移住:飢饉や経済的困窮が社会的緊張、暴動、移住や経済構造の変化を引き起こしました。

- 文化的記録:当時の絵画や文献は寒冷化の様子(凍った運河、厳しい冬)を伝えており、気候史料として利用されます。

研究手法と証拠

小氷期の実態を復元するために多様なデータが使われます。主な手法には次があります:

- 樹木年輪(年輪幅・年代学):成長の年ごとの変化から気温や降水の年変動を推定します。

- 氷床コア・アイスコア:南極・グリーンランドの氷床に残る堆積物や同位体比から過去の大気組成や温度変化を調べます。

- 堆積物・堆砂記録:湖底や海底の堆積物から火山灰層や有機物の変化を読み取ります。

- 歴史資料・年譜:気象観測記録、農業記録、絵画、年記などの文献史料が地域の気候変動を示します。

地域差と「世界的」かどうか

小氷期は「世界中で一斉に同じように寒冷化した」わけではなく、地域ごとに現れ方が異なります。北半球中高緯度での寒冷化が特に顕著に記録される一方、熱帯や一部の地域では変化が小さいか、逆に局所的な温暖化が観察されることもあります。このため「小氷期を全球的現象とするか」は議論の対象です。

現代の温暖化との比較と教訓

重要な点は、過去の小氷期が主に自然要因(太陽変動や火山活動、内部変動)で説明される一方で、現在の地球温暖化は大部分が人間活動による温室効果ガスの増加によるという点です。小氷期の冷却幅は地域や評価方法によるが、近年の人為的温暖化がもたらす温度上昇はそれを上回ると多くの研究が示しています。小氷期の研究は、気候が外部強制や内部変動にどのように反応するかを理解するうえで重要であり、将来の気候変動予測やリスク評価の参考となります。

まとめると、小氷期は数世紀にわたる寒冷化の総称であり、その原因は複合的で地域差が大きい。歴史的記録と自然科学的データを組み合わせることでその影響と経緯を復元し、現代の気候変動理解に貴重な示唆を与えています。

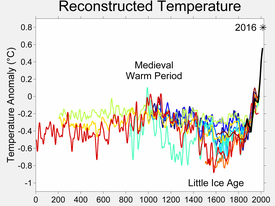

小氷期の深さは研究によって異なる(異常値は1950-80年を基準としている)。

太陽活動

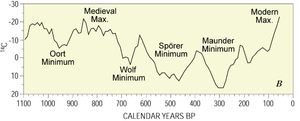

小氷河期の最中である1645年から1715年にかけて、マウンダー極小期と呼ばれる太陽活動の低い時期があった。太陽黒点活動の低下と気温の低下との物理的な関連は確立されていないが、マウンダー極小期が小氷期の最も深い谷と一致していることは、その関連性を示唆するものである。また、シュペラー極小期は、小氷河期の始まりに近い著しい寒冷期と同定されている。この時期の太陽活動の低下は、炭素14とベリリウム10の同位体比から判断できる。

放射性炭素に記録された太陽活動イベント。

火山活動

小氷河期の間、世界では火山活動が活発化した。火山が噴火すると、火山灰が大気圏上空に達し、地球全体を覆うように広がります。この火山灰の雲が太陽放射を遮るため、地球全体が冷え込み、噴火後2年程度はその状態が続くといわれています。

海洋コンベア停止

もう一つの可能性は、「大洋コンベア」や「経度変動循環」とも呼ばれる熱塩循環の停止や減速があったことだ。小氷期以前の温暖な時期に、北大西洋に大量の淡水が流入し、メキシコ湾流が遮断された可能性がある。地球温暖化により、熱塩循環の停止が再び起こる可能性が懸念されている。

小氷河期の終わり

1850年頃から気候が温暖化し始め、小氷河期が終了した。地球温暖化論者の中には、地球の気候は小氷河期からまだ回復しておらず、現在の気温推移は人間活動が決定的な要因ではないと考える人もいるが、この考え方は広く受け入れられていない。

百科事典を検索する