菌従属栄養とは|菌類に依存する非光合成植物の定義と進化

菌従属栄養とは何か?非光合成植物が菌類に依存する仕組み、分類、起源と進化の最新知見をわかりやすく解説。

菌従属性とは、ある種の植物と菌類の間に成立する栄養関係を指す。これらの植物は通常の光合成によって十分な炭水化物を得られず、代わりに根や菌根を介して光合成ではなく、菌類に寄生することで栄養の全部または一部を供給される。

かつて、光合成をしない植物は菌類のように有機物を分解して自ら食料を得ていると考えられ、「腐生植物」と呼ばれていた。しかしこれは誤解である。現在では、生理的に有機物を直接分解できる植物は存在しないことが分かっている。光合成を行わない植物は、単独で有機物を分解して栄養を得るのではなく、他者(主に菌類)を介した栄養獲得に依存している。

光合成を行わない植物は、次のような方法で栄養を得ることが多い。

- 菌類を介して間接的に栄養を得る(菌従属栄養、mycoheterotrophy)。

- 他の植物に直接寄生して栄養を奪う(植物寄生)。

- これらを組み合わせる場合(例:菌類を介して別の植物から間接的に栄養を得るケース)。

生理的な仕組み

植物と菌類の結合は主に植物の根と菌類の菌糸の間に形成される。多くの菌従属植物では、菌糸が植物の根組織に侵入あるいは接触し、炭素や窒素などの有機栄養を菌糸から植物へ移動させる仕組みが働く。したがって、菌従属栄養は菌根に酷似しており、菌根から進化したものと考えられている。

完全菌従属と部分菌従属(混合栄養)

菌従属植物には大きく分けて二つのタイプがある。

- 完全菌従属(全従属):大人になってもほとんど光合成を行わず、生活の全ての栄養を菌類に依存する。葉緑体が欠けているか退化していることが多い。

- 部分菌従属(混合栄養、mixotrophy):自身でも光合成を一定程度行いつつ、追加の栄養を菌類から得る。森林の下層など光が弱い環境で優位になることがある。

進化と起源

菌従属栄養は植物の系統で独立に何度も獲得されたと考えられている。多くの場合、原始的には相互有益な菌根関係を持つ植物群が出発点となり、次第に片利的(植物が利益を得る)な関係へ移行していったとされる。つまり、菌根共生が先にあり、そこから菌従属性が派生したという説が有力である。

代表的な植物群と生態

菌従属性は特にラン科(Orchidaceae)やツツジ科の一部、モノトロパ科(Monotropaceae とされる群を含む)などでみられる。ランの多くは菌類に依存して種子の発芽を行い、いくつかの種は成体でも菌類から炭素を得る。菌従属植物は森林の下層や地面が湿って有機物が豊富な環境に多く、熱帯から温帯まで広く分布するが、種ごとに生育環境は多様である。

生態学的・保全上の意味

菌従属植物は、宿主となる菌類やその菌類が依存する他の植物(例えば共生相手の樹木)との複雑なネットワークに組み込まれているため、生息地の変化に対して非常に敏感である。森林伐採や土壌環境の破壊は、菌従属植物だけでなくその基盤となる菌根ネットワークを破壊するため、保全上の配慮が必要である。

まとめ(ポイント)

- 菌従属性は植物が菌類に依存して栄養を得る関係で、光合成を行わない・あるいは不十分な植物で見られる。

- かつての「腐生植物」という呼称は、生理的に植物が有機物を直接分解できるという誤解に基づくものであり、現在は正しくないとされる。

- 菌従属栄養は菌根に類似し、菌根共生から進化したと考えられることが多い。

- 生態系内での位置づけが特殊なため、保全や生息環境の保護が重要である。

Monotropa uniflora (ゴーストプラント)は、寄生虫である。この菌従属栄養体は、すべての栄養をルスルリ科の菌類から得ている。

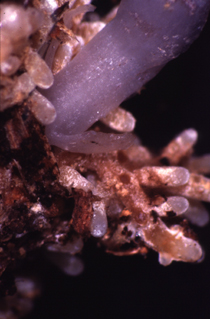

Russula brevipes 菌糸を有するMonotropa unifloraの筋・従属栄養根

質問と回答

Q:マイコ・ヘテロトロフィーとは何ですか?

A:ある種の植物と菌類の関係で、植物が光合成ではなく菌類に寄生することで食料の全部または一部を得ることです。

Q: 光合成をしない植物は、過去にどのようなことをしていたと考えられていたのでしょうか?

A: 昔は、光合成をしない植物は、菌類と同じように有機物を分解して食料を得ると考えられていたため、「腐生植物」と呼ばれていました。

Q: これまでの非光合成植物に対する認識は正しかったのでしょうか?

A:いいえ、現在では、生理的に有機物を直接分解できる植物は存在しないことが判明しています。

Q: 光合成をしない植物は、どうやって食べ物を得るのですか?

A: 光合成をしない植物は、他の植物に寄生したり、筋異栄養になったり、直接寄生したりして、食物を得ることができます。

Q: 菌糸栄養における植物と菌類との接点はどこですか?

A:植物と菌類との境界は、植物の根と菌類の菌糸の間です。

Q: 粘菌異栄養症は何に似ているのですか?

A:菌床異栄養症は、菌根によく似ています。

Q: 菌核異栄養症がどのように進化したのか、どのように考えられていますか?

A:菌根菌から進化したものと考えられています。

百科事典を検索する