火星の大気とは:成分・気圧・メタン・塵・失われた磁場の謎

火星の大気の成分・極低気圧・メタンの謎・塵の影響、失われた磁場と水の消失過程を最新データで解説。生命の痕跡を巡る科学的考察。

火星の大気とは、火星を取り囲むガスの層のことです。組成や厚さ、塵や化学反応の影響により、地球の大気とは大きく異なります。火星表面の平均気圧は約6.0 mbar(約0.6 kPa)で、これは地球の海面気圧(約1,013 mbar=101.3 kPa)のごく一部に相当します。参考として、ヒトの体液が沸騰し始める「アームストロング限界」はおよそ6.3 kPa(約63 mbar)であり、火星の表面気圧はこれを大きく下回っています。そのため、無保護では体内の水分が沸騰(気化)して生命維持が不可能になります。

組成(主成分と微量成分)

火星大気はほとんどが二酸化炭素で、その他に希ガスや窒素などがわずかに含まれます。代表的な組成はおよそ次のとおりです(季節や場所で変動):二酸化炭素:約95%、窒素:約2–3%、アルゴン:約1–2%、酸素や一酸化炭素はごく微量。また、水蒸気や極めて微量のメタン、そしてトレーサー(痕跡)としてその他の化合物が検出されています。元の紹介と同様に、二酸化炭素が大部分を占め、二酸化炭素96%、アルゴン1.9%、窒素1.9%、微量の酸素、一酸化炭素や水などが含まれます(測定値は観測機関・機器・時期で若干異なります)。

気圧と温度の特徴

平均気圧は非常に低く、地域や季節で変動します。火星の極では冬季に大気中の大部分を占める二酸化炭素が凍結して極冠を厚くし、季節変化により大気圧が上下します。また、表面温度は平均で約−60°C程度ですが、赤道付近の日中は一時的に0°Cを超えることもあり、夜間や冬季は−100°C以下に下がることもあります。薄い大気のために日較差・年較差が大きいのが特徴です。

メタン(CH4)の発見と謎)

2003年以降、火星大気中に微量のメタンが繰り返し検出され、地球外生命の可能性や地質学的プロセスが注目されました。メタンは生物由来(微生物)や地球化学的な起源(セラペイティック反応、熱水活動、地下メタン生成など)が考えられますが、出所は未確定です。メタン濃度は時間・場所により急激に増減する観測があり、これを説明するために地下の断層や一過性の放出、地表近傍での分解・吸着過程などが議論されています。

塵(ダスト)と塵嵐

火星の大気にはかなりの塵が含まれ、地表から見ると空が薄茶色やオレンジ色に見えます。NASAの観測では、塵の典型的な粒子径は直径約1.5マイクロメートルと報告されています。塵は局所的なダストデビルから惑星規模の塵嵐まで様々なスケールで発生し、探査機の太陽パネルを覆ったり通信や着陸時の視界に影響を与えるなど探査上の大きな課題になっています。塵は太陽光の散乱・吸収を通じて局所気候を変化させ、温度構造や雲の形成にも影響します。

オーロラと高層の「謎の塵雲」

2015年3月18日、NASAは火星大気中で原因不明のオーロラと高高度に見られる異常な塵雲(いわゆる「ミステリークラウド」)を観測したと発表しました。火星には地球のような全球的な磁場は存在しませんが、地殻に局所的な残留磁場があり、それに関連したオーロラが発生することが知られています。観測された塵雲については微小隕石の蒸発や大気力学・化学過程が関与している可能性などが提案されており、原因は現在も研究が続いています。

大気が失われた理由と現在の大気逃散

地質学的証拠(古代の河川跡や湖床)から、火星はかつてより厚い大気と液体の水を表面に持っていたと考えられています。時間とともに大気は薄くなり、現在の薄い状態に至りました。主要因としては次のものが挙げられます:

- 全球的な磁場の消失:火星は過去にコアで発生していた磁場を失い、磁場による太陽風からの防護が弱まったことで、イオン化した大気成分が太陽風にさらされやすくなった。

- 太陽風や太陽放射による大気の剥ぎ取り(sputtering、イオンピックアップ、熱的・非熱的脱出):観測(たとえばNASAのMAVENミッションなど)により、太陽嵐時に大気損失が増加することが示されています。

- 水の失われ方の痕跡:D/H比(重水素と普通の水素の比率)の上昇は大量の水が失われたことを示唆します。

観測と探査機による知見

近年の探査(軌道機や着陸機、ローバー)により、化学組成の詳細、季節変動、局所的な気象現象、そして大気逃散過程の観測データが蓄積されています。特に大気逃散の直接観測は、火星が過去にどれだけの大気・水を失ったかを理解する上で重要です。これらのデータは、惑星気候の変遷や生命の可能性を評価するための基盤となります。

人類探査への影響

薄い大気は以下のような影響を及ぼします:

- 着陸・上昇:空気抵抗が小さいために、大型のパラシュートだけでは減速が不十分で、着陸にはエアロブレーキや逆推進(ロケット)など複合的な手法が必要。

- 放射線:大気が薄いために宇宙放射線の遮蔽が弱く、長期滞在には遮蔽対策が必要。

- 生存環境:アームストロング限界を大幅に下回るため、宇宙服や加圧居住モジュールが必須。

- 資源利用(ISRU):大気に含まれるCO2や地下の氷を利用して水や燃料を生成する技術が検討されています。

まとめ(現状と未解決の課題)

火星大気は主に二酸化炭素からなり、極めて薄く、季節変動や局所現象(塵嵐、オーロラ、メタン放出など)を示します。かつてはより厚い大気と液体の水が存在した可能性が高く、大気の喪失過程(磁場の消失、太陽風による剥ぎ取りなど)は現在も活発に研究されています。特にメタンの起源や2015年に観測された高高度の異常現象、そして過去の大気量の定量化は未解決の重要課題です。今後の探査でこれらの謎がさらに解き明かされることが期待されています。

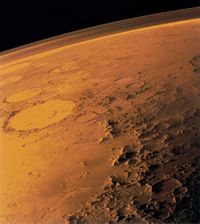

この写真のように、火星の大気は非常に薄い。

質問と回答

Q:火星の大気は主に何からできているのですか?

A:火星の大気は主に二酸化炭素でできています。

Q:火星の大気圧は地球と比較してどうなのか?

A:火星表面の平均気圧(6.0mbar)は、地球のそれ(1,013mbar)よりもはるかに低いです。

Q:火星の大気には、他にどんなガスが含まれているのでしょうか?

A: 火星の大気には、二酸化炭素のほか、アルゴン96%、窒素1.9%、微量の酸素、一酸化炭素、水、メタンが含まれています。

Q:大気中のチリによって、地表から見える空の色は何色ですか?

A: 大気中のチリによって、火星の空は地表から見て薄茶色やオレンジがかった赤色に見えます。

Q:その微粒子の大きさはどのくらいなのでしょうか?

A:NASAのデータでは、直径1.5マイクロメートルの大きさだと指摘されています。

Q: かつて火星には、もっと厚い大気があったということですが、何があったのでしょうか?

A:火星にはかつて液体の水が存在し、大気が濃かったことを示しています。

Q: なぜ、時間とともに変化したのでしょうか?

A: 太陽風の影響です。地球は磁場によって太陽風を防いでいますが、火星はコアの冷却によって磁場が失われているのです。

百科事典を検索する