核融合(核融合反応)とは?定義・仕組み・発電の可能性をやさしく解説

核融合の定義や仕組み、発電の可能性をやさしく解説。未来のクリーンエネルギーとしての課題と展望を短時間で理解。

核融合とは、2つの軽い原子核から1つの重い原子核(原子の一部)を作る過程です。この過程を核反応といいます。大量のエネルギーを放出します。

核融合によってできた原子核は、出発した原子核のどちらよりも重いです。しかし、最初の原子核(原子)の元々の質量を合わせたものほど重くはありません。この失われた質量がたくさんのエネルギーに変わります。これはアインシュタインの有名なE=mc2の方程式に示されています。

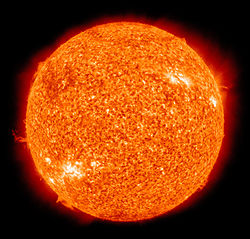

核融合は、太陽のような星の真ん中で起こる。水素原子が融合してヘリウムになります。これにより、多くのエネルギーが放出されます。このエネルギーが、星の熱や光の源になっているのです。すべての元素が結合できるわけではありません。重い元素は軽い元素よりも簡単には結合しません。鉄(金属)は、他の原子と融合することができません。これが星の死の原因です。星は、鉄を作り始めるまで、すべての原子を結合させて、さまざまな種類の重い原子を作ります。鉄の原子核は他の原子核と融合することができません。反応が止まります。やがて星は冷えて死んでしまいます。

地球上では、核融合反応を開始するのに必要以上のエネルギーを放出する核融合反応を開始するのは非常に難しい。なぜなら、核融合反応は太陽のように高温高圧でしか起こらないからです。この反発を止めるには、原子核同士を非常に高速で衝突させるしかありません。それができるのは、高圧と高温でしかありません。これまでのところ成功しているのは核兵器だけです。水爆は原子爆弾(核分裂)を使って核融合反応を起こします。科学者や技術者は、核融合反応を制御して電気を発生させるための安全で実用的な方法を見つけようと、何十年にもわたって努力してきました。核融合発電がクリーンなエネルギー源として利用されるようになるまでには、まだ多くの課題があります。

定義とエネルギーの仕組み(やさしい説明)

核融合とは、軽い原子核同士がくっついて、より重い原子核になる反応です。このとき、反応前の核の総質量よりも生成した核の質量がわずかに小さくなります。その「失われた質量」はアインシュタインの式 E=mc2 に従ってエネルギーに変わります。これが核融合が「大量のエネルギーを放出する」理由です。

核融合が起きるための条件

- 高温:原子核は互いに同じ符号の正電荷を持つため、静電的に強く反発します。この反発(クーロン障壁)を乗り越えるには非常に高い運動エネルギー(高温)が必要です。星では数百万〜数千万度という高温で起こります。

- 高密度(高圧):原子核同士が出会う確率を上げるために、ある程度の密度が必要です。星の中心のような高圧の環境が有利です。

- 十分な閉じ込め時間:高温・高密度の状態を長く維持できないと、反応で得られたエネルギーは失われてしまいます。閉じ込め時間×密度×温度の積(いわゆる「ライゼン伯の条件」)が一定の値を超える必要があります。

- 量子トンネリング:実際には温度だけではなく、量子力学的なトンネリング効果によっても融合が起こります。これにより、星のような温度でも融合が可能になります(例:太陽の主系列は陽子−陽子連鎖)。

代表的な核融合反応

- 陽子−陽子連鎖(星の主反応)— 太陽では主に水素(陽子)が段階的に融合してヘリウムを作り、光や熱を放出します。

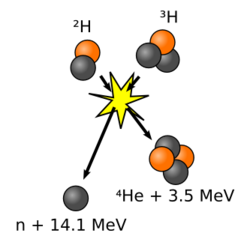

- 重水素(D)−三重水素(T)反応(D–T):地上実験で最も利用しやすい反応の一つで、高い反応断面積を持ち、比較的低い温度で起こりやすい。生成物はヘリウム原子核(アルファ)と中性子。

- D–D、D–He3など:トリチウム(T)は放射性かつ希少なので、トリチウムを用いない反応も研究されていますが、より高温が必要であるなど課題があります。

地上での実現方法(代表的な閉じ込め方式)

- 磁場閉じ込め方式(磁場融合):プラズマを強力な磁場で閉じ込める方式。代表的な装置はトカマクやステラレータ。長時間運転や連続運転が目標で、ITERなど大型実験が進行中です。

- 慣性閉じ込め方式(レーザー融合):小さな燃料ペレットを強力なレーザーや粒子ビームで一気に圧縮し、短時間で高温高密度を作る方式。NIF(米国)などの大型レーザー施設で研究されています。

- その他の方式:磁化ターゲット、ビーム駆動、非円形トカマクや小型高磁場トカマクなど、民間・公的ともに多様なアプローチが試されています。

地上での実用化に向けた主な課題

- エネルギー収支(ブレイクイーブン・増益):反応で得られる出力が、それを得るために投入したエネルギーを上回る(Q>1、さらに実用的には発電所としての全システムでの黒字化)ことが必要です。

- プラズマ不安定性:プラズマは乱れやすく、閉じ込め効率を下げる。制御や診断の高度化が必要です。

- 材料の耐久性:高エネルギーの中性子が装置壁を損傷し、材料が脆化・放射化する。耐中性子材料や交換可能な部品、遮蔽設計が求められます。

- トリチウムの取り扱いとブリーディング:D–T反応で必要なトリチウムは天然にはほとんど存在しないため、炉内でリチウムと反応させてトリチウムを生成(ブリーディング)する技術が必要です。

- 高熱負荷の処理:反応時に生じる高熱流束をダイバータや冷却系で安全に取り除くことが重要です。

- コストと長期信頼性:建設・運用コストを下げ、商業プラントとして継続的に稼働できる信頼性を確保すること。

利点とリスク(簡潔に)

- 利点

- 燃料(重水素)は海水中に豊富で資源的に有利。

- 二酸化炭素をほぼ排出しない(発電時に直接CO2を出さない)。

- チェルノブイリや福島のような大規模放射性降下物を生じにくく、暴走しにくい性質(臨界を保つ必要があり、停止は比較的容易)。

- リスク・課題

- 中性子による材料の放射化や劣化。交換部品や廃棄物対策が必要。

- トリチウム管理:放出や漏洩を防ぐ厳格な管理が必要。

- 研究開発と商業化までの時間とコスト。

最近の進展と今後の見通し(2020年代までの主要な動き)

- 大型国際プロジェクトの進行:ITER(国際熱核融合実験炉)はフランスで建設中で、設計上は一次出力500MW、Q=10(投入の10倍の熱出力)を目指します。実験により磁場閉じ込め方式の大規模実証が期待されています。

- レーザー慣性閉じ込めの進展:NIF(米国)などで短時間の「点火」に近い成果や、ターゲット設計の改善が続いています。一部では燃料ペレットに対してレーザーが与えたエネルギーより多くの融合エネルギーを生んだ実験結果が報告されましたが、システム全体でのエネルギー黒字化はまだ達成されていません。

- 民間の参入と小型化の動き:高温超伝導磁石を使う小型トカマク(例:民間企業の開発)や新しい閉じ込め方式が注目されています。これらは既存の大型プロジェクトより短いスケジュールで実用化を目指すケースが多いです。

- 装置材料・工学の進歩:耐中性子材料、トリチウムブリーディング技術、冷却・ダイバータ設計など実用化に不可欠な技術開発が継続しています。

まとめ(やさしく)

核融合は理論上は大きな利点があり、将来のクリーンでほぼ無尽蔵に近いエネルギー源になり得ます。しかし、地上で安全かつ経済的にエネルギーを生み出すためには、プラズマ制御、材料工学、燃料サイクルなど多くの技術的課題を解決する必要があります。国際的・産学連携で研究は着実に進んでおり、実証実験の成果が蓄積されつつありますが、商用化にはまだ時間がかかると考えられています。

さらに詳しく知りたい方は、核融合発電が関連の最新ニュースや、各研究機関(ITER、NIF、JET、各国の研究炉)などの発表を参照してください。

太陽は、水素原子核がヘリウムに核融合することでエネルギーを生み出しています。太陽の核では、毎秒6億2,000万トンの水素が融合しています。

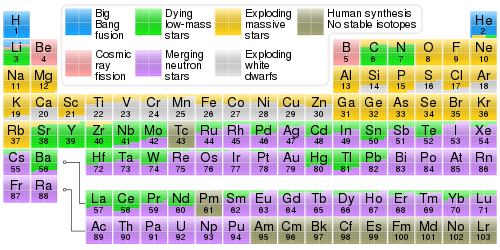

元素の起源(恒星の核合成を含む)を示す周期表のバージョン。94以上の元素は人工的に作られたものであり、含まれていない。

水素重水素-トリチウム(D-T)核融合反応を利用して核融合エネルギーを放出します。

質問と回答

Q:核融合とは何ですか?

A:核融合とは、2つの軽い原子核から1つの重い原子核(原子の一部)を作ることです。この過程は核反応と呼ばれ、大きなエネルギーが放出されます。

Q:どのような仕組みになっているのですか?

A:核融合でできた原子核は、出発した原子核のどちらかより重くなりますが、元の原子核の質量の組み合わせほどは重くなりません。この失われた質量は、アインシュタインの有名なE=mc2方程式に見られるように、たくさんのエネルギーに変えられます。

Q:このプロセスはどこで起こるのですか?

A:太陽のような星の中で、水素原子が融合してヘリウムを作り、その熱と光のエネルギーがたくさん放出されます。

Q:すべての元素が核融合で結合できるのですか?

A:いいえ。重い元素は軽い元素に比べて結合しにくく、鉄(金属)は他の原子とまったく融合できません。そのため、星は原子をすべて結合してより重い原子を作り、融合できなくなった鉄を作り始めると死んでしまうのです。

Q:地球上で核融合反応を起こすのは簡単なのでしょうか?

A:いいえ、とても難しいです。なぜなら、核融合反応は太陽のような高温高圧下でしか起こらないからです。両方の原子核が互いに反発し合う正の電荷を持っているので、核融合が成功するためには、非常に速いスピードでお互いにぶつかる必要があります。

Q:発電のためにこの反応を制御したり、封じ込めたりすることに成功した人はいるのでしょうか?

A:まだです。科学者やエンジニアは何十年も前から挑戦していますが、核融合発電をクリーンなエネルギー源として利用するためには、まだ多くの課題が残っています。

Q:核融合に関して、これまでに成功したことは何ですか?

A:これまで成功したのは、水爆が原子(核分裂)爆弾を使用して反応を開始する核兵器でのアプローチだけです。

百科事典を検索する