手回しオルガン(バレルオルガン)とは|定義・仕組み・歴史・種類

手回しオルガン(バレルオルガン)の定義から仕組み、歴史、種類まで図解でわかりやすく解説。小型から教会用まで音と構造の魅力を紹介。

バレルオルガン(手回しオルガン)は、円筒形の「樽(バレル)」に打たれたピンやスタップ(小さな突起)によって曲を記録し、その樽を手で回転させることで一連の機械的動作を起こし、空気をパイプに送って音を鳴らす自動演奏のパイプオルガンです。仕組みは金属の鋼片をピンで弾くオルゴールに似ますが、空気を用いる点で響き方や表現が大きく異なります。

仕組み(どのように音が出るか)

中心となる要素は次の通りです。

- 樽(バレル):円筒に小さなピンやスタップが配置され、回転すると所定のタイミングで機械的な動作を引き起こします。ピン配置によって音の長さやタイミングが決まります。

- キーとバルブ:樽のピンが「キー」を持ち上げると、対応するバルブ(パレット)が開き、空気の通路が開示されます。

- ふいご(ベルロー):空気を送り出す動力源で、手回しのハンドルで動かすものや足踏み式、チェーン駆動で動く大型のものがあります。ふいごが圧縮した空気をパイプに供給します。

- パイプ群:フルート様のフループ(フルート・ストップ)からリードパイプまで多様で、パイプの組合せ(ストップ)によって音色が変わります。

- 選曲・切替機構:樽を横方向にスライドさせて別の曲の位置に合わせる方式や、複数の樽を交換する回転式(樽交換装置)など、曲を切り替えるための工夫があります。

樽に打たれるピンは音(ノート)だけでなく、ストップの切替やアクセントなどの制御も行います。樽の回転速度を一定に保つためのガバナー(遠心レギュレータ)や、テンポを調節する機構を備えることもあります。

歴史と発展

バレルオルガンはヨーロッパで発展した自動演奏楽器の一種で、17〜19世紀にかけて家庭用から教会用、街頭での興行用まで多様に使われるようになりました。家庭用の小型手提げオルガンは手軽に複数の曲を再生でき、教会や大邸宅に据え付けられた大型の定置式はパイプオルガンに近い音量と表現力を持ち、礼拝や合唱の伴奏にも用いられました。

19世紀になると街頭で演奏する移動型(ワゴンやトレーラーに載せるタイプ)が都市景観の一部となり、いわゆる「オルガン挽き(organ grinder)」の文化も広まりました。一方で、音楽の録音技術やピアノ・有能なオルガニストの普及とともに用途が変化し、20世紀に入ると次第に減少しましたが、博物館や愛好家による保存・復元、現代作曲家による新作のための利用などで近年は再評価されています。

なお、しばしば混同されるハーディ・ガーディ(竪琴・擦弦楽器の一種、機械的に弦をこすって音を出すもの)とは構造も原理も異なります。

種類と用途

- 手提げ型(小型):6~8曲程度を記録した小さな樽を備え、家庭や行商人が持ち歩いて演奏するタイプ。比較的軽量で扱いやすい。

- 街頭・ワゴン型(移動大型):車輪付きの箱型ケースに大きな樽や複数のパイプを収めたもの。商業演奏や祭りで用いられ、伴走者や踊り手を伴うこともあった。

- 定置式(教会・館邸用):据え付けられた大型のパイプ群と大きなふいごを持ち、より長い曲や複雑な編成を再生可能。教会用には讃美歌伴奏など宗教音楽に適した配列が施される。

- 回転式・樽交換装置付き:複数の樽を素早く交換できる機構を持ち、演奏可能曲目数を大幅に増やしたもの。

レパートリーは当時の流行歌、舞曲、宗教曲、オペラや器楽曲の編曲など多岐にわたり、短いフレーズを連ねて演奏する形式が一般的でした。街頭では民謡や大衆歌が好まれ、教会では賛美歌の伴奏が行われました。モーツァルトが自動演奏装置用に作曲・編曲した例が伝わっていることからも、クラシックの素材が利用されることもありました。

製作・調律・メンテナンス

バレルオルガンは機械的部品と空気を扱う楽器の両面を持つため、製作や維持に専門技術が必要です。主な留意点は次の通りです。

- 樽のピン打ち(ピンニング):曲の正確なタイミングや奏法はピンの位置と深さで決まるため、慎重な作業が求められる。

- ふいご(ベルロー)の整備:革や布で作られたふいごは湿度や経年で劣化するため、定期的な補修や交換が必要。

- パイプの調律:パイプは温度や湿度で音程が変わるため、保存環境と調律作業が重要。

- ピンやギアの摩耗:繰り返し演奏による摩耗で樽の精度が落ちると演奏にズレが生じるため、修理や再ピンニングが行われる。

現代の保存と文化的価値

現在、バレルオルガンは博物館コレクションや個人の収集、民族音楽・機械音楽の研究対象として保存・再生されています。修復職人やオルガン愛好家のコミュニティがあり、復元演奏会やフェスティバル、映画・舞台音楽での採用といった形でその音色が再評価されています。また、21世紀の作曲家が自動演奏楽器を作品に取り入れる例もあります。

まとめ(特徴の要点)

- バレルオルガンはピンで音楽を記録した樽を回すことで自動的にパイプを鳴らす楽器で、オルゴールに似るが空気で鳴らす点で異なる。

- 手提げ型から教会据置型までサイズや用途は多様で、樽交換装置などにより演奏可能曲数を増やす工夫がなされた。

- 機械工学と音響の両面の技術が必要で、保存・復元には専門的な知識が求められる。

- 歴史的には家庭・教会・街頭で幅広く使われ、現在は博物館保存や復元・現代音楽で再評価されている。

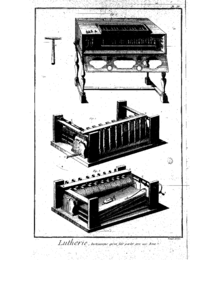

小さな樽型オルガンの内部

質問と回答

Q:バレルオルガンとは何ですか?

A: バレルオルガンは、ピンのついた樽で音を選び、バルブを開けて空気をパイプに通す楽器です。

Q: バレルオルガンの仕組みはどうなっていますか?

A: 樽のピンが「鍵」を持ち上げて弁を開き、蛇腹の空気がパイプを演奏して音楽を奏でます。

Q: オルゴールとの違いは何ですか?

A:オルゴールと似ていますが、オルゴールはピンで金属製のハープを弾いてバルブを開きパイプを演奏するのに対し、バレルオルガンはピンで金属製のタガネを叩いて演奏するものです。

Q: ハーディガーディとは何ですか、またバレルオルガンとどのような関係があるのですか?

A: ハーディ・ガーディは弦楽器で、誤ってバレル・オルガンと呼ばれることがあります。どちらも音楽を奏でる楽器ですが、設計や操作方法が大きく異なります。

Q: バレルオルガンのサイズにはどのようなものがありますか?

A:手持ちのものから、ワゴンやトレーラーに積んで運ぶ大型のものまで、さまざまな大きさのものがあります。

Q: バレルオルガンの曲はどのように変えるのですか?

A:バレル・オルガンの各バレルには、通常、いくつかの曲が書かれており、インデックス・ピンを持ち上げ、次のインデックス位置までスライドさせることで曲を変更することができます。

Q: バレルオルガンはどのような用途で使われていたのでしょうか?

A: バレルオルガンは、6~8曲を演奏できる携帯用楽器として、また、大きな家や教会に設置され、歌の伴奏やより長く本格的な音楽を演奏するための据え置き型楽器として使われました。樽型オルガンの中には、回転式の樽交換器を持ち、演奏にオルガニストを必要としないものもありました。

百科事典を検索する