√2(2の平方根)の定義・性質・幾何学的解説と歴史的意義

√2(2の平方根)の定義と性質を図解でわかりやすく解説、幾何学的導出とピタゴラス、無理数としての性質や歴史的意義まで丁寧に紹介

2の平方根、または2の(1/2)乗は、数学では√2または21⁄2 と書かれ、正の数であって、それ自体を掛けると2の数に等しくなる数である。通常、正の平方根を主平方根と呼び、負の値 −√2 はこれと区別される。さらに、√2 は有限小数でも循環小数でもないため、無理数に属する。

定義と基本的性質

√2 は実数の中で方程式 x² = 2 を満たす正の解であり、この方程式の二つの解は √2 と −√2 である。代数的には √2 は次数 2 の代数的数で、最小多項式は x² − 2 = 0 である。

- 十進展開(近似):√2 ≈ 1.4142135623730950488...(非周期的に続く)。

- 連分数表示:√2 = [1; 2, 2, 2, …](2 が無限に繰り返される周期的連分数)。これにより良い有理近似が得られる。

- 連分数の収束分数(近似分数):1, 3/2, 7/5, 17/12, 41/29, 99/70, 239/169, 577/408, … は √2 への収束列で、非常に良い有理近似を与える。

- 体と整域:有理数体 Q に √2 を添えた体 Q(√2) は二次拡大であり、代数的整数環は Z[√2](必要に応じて ± の形で説明)となる。単位元の基本単位は 1 + √2 で、ペル方程式 x² − 2y² = ±1 と深い関係がある。

√2 が無理数であることの証明(古典的な証明)

代表的な背理法による証明:

- √2 が有理数だと仮定し、既約な分数 p/q(p, q は互いに素、q > 0)と表せるとする。

- 両辺を二乗して 2 = p²/q² となり、2q² = p² が得られる。

- したがって p² は偶数であり、よって p も偶数(偶数の二乗は偶数、奇数の二乗は奇数)である。よって p = 2k と書ける。

- 代入すると 2q² = (2k)² = 4k² となり、q² = 2k²。ゆえに q² も偶数で q も偶数となる。

- これにより p と q はともに偶数となり、互いに素だという仮定に矛盾する。従って √2 は有理数ではない(=無理数)。

幾何学的解説

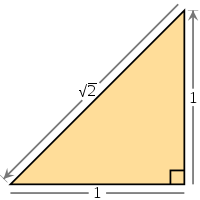

幾何学的には、長さが1の辺を持つ正方形の対角線の長さが √2 である。正方形の辺を a = 1 とすると、ピタゴラスの定理より対角線の長さ d は d² = a² + a² = 2a² = 2。従って d = √2(正の長さ)である。これは直感的に「単位格子の対角線が単位の長さの約1.414倍である」という視覚的理解を与える。

歴史的意義

√2 の発見は数学と哲学に大きな影響を与えた。古代ギリシャのピタゴラス派の時代に、√2 が有理数でない(互いに整合的に比べられない長さが存在する)ことに気づかれたと伝えられる。伝説では、この事実を発見したとされるヒッパソス(Hippasus)が処罰されたとも言われ、実際には「無理数(不即不離な比)」の存在が数の概念と幾何学的世界観を根本から揺るがした。

この発見は数論、解析、実数の厳密化へとつながり、後の代数学や解析学(実数体系、連分数、代数体の研究、ペル方程式など)に重要な刺激を与えた。

応用と関連分野

- 建築や設計での長さ比の計算、正方形や回転図形の対角線の算出。

- 数論ではペル方程式 x² − 2y² = 1 の解と √2 の近似が密接に関係する。

- 代数学では二次体 Q(√2) の研究対象となり、算術上の性質(単位元、分解、合同など)を持つ。

- コンピュータでは √2 の高精度計算、数値解析における誤差評価やアルゴリズムの検証に用いられる。

追加の性質(簡潔に)

- √2 はユークリッドの作図(定規とコンパス)で作図可能な数(可構成数)。

- x² − 2 = 0 の根であるため、任意の多項式操作で現れる基本的な二次代数拡大の一例。

- √2 を含む正方格子や斜め方向の対称性は結晶学や材質設計でも重要になることがある(幾何学的な比率としての出現)。

以上のように、√2 は単に「√2 ≈ 1.414…」という数値以上の意味を持ち、幾何学的直観、代数的構造、数論的深み、歴史的・哲学的インパクトを併せ持つ基本的な数学的対象である。

2の平方根は、長さ1の脚を持つ直角三角形の斜辺の長さに等しい

2の平方根が有理数でないことの証明

数2 {}displaystyle {}sqrt {2}}

- 2 {}displaystyle {}sqrt {2}}

が有理数であると仮定する。そこで a , b {displaystyle a,b}

such that a / b = 2 {displaystyle a/b={θsqrt {2}}} が存在することになる.

- aとbを選んで、aかbのどちらかが奇数になるようにすることができる。a と b が両方とも偶数なら、分数は単純化できる(例えば、2 4 {displaystyle {frac {2}{4}}} と書く代わりに、1 2 {displaystyle {frac {1}{2}}} と書くことができる)。

と書く代わりに、1 2 {displaystyle { {disfrac {1}{2}}}

と書くことができる)。

- 式の両辺を二乗すると、a2 / b2 = 2、a2 = 2 b となります。2

- 右辺は 2 b 2 {displaystyle 2b^{2}} となる。

.この数は偶数である。だから左辺も偶数でなければならない。だから a 2 {}displaystyle a^{2}}

は偶数である。奇数が2乗されると、奇数が結果になる。そして偶数が2乗されると、偶数も結果になる。だから、a {displaystyle a}

は偶数である。

- aは偶数なので、次のように書くことができる: a = 2 k {displaystyle a=2k}

.

- 手順3の式が使われる。2b2 = (2k) となる。2

- 指数法則が使えます(記事参照) - 結果は 2 b 2 = 4 k 2 {displaystyle 2b^{2}=4k^{2}} となります。

.

- 両辺を2で割ると、b 2 = 2 k 2 {displaystyle b^{2}=2k^{2}} となります。

.つまり、b { {displaystyle b}

は偶数である。

- ステップ2では、aが奇数かbが奇数かと言われました。しかし、ステップ4では、aは偶数であると言われ、ステップ7では、bは偶数であると言われた。もし、ステップ1で立てた仮定が正しいのであれば、他のこともすべて正しいはずですが、お互いに反対なので、すべてが正しいということはありえません。

2 {displaystyle {}sqrt {2}}

百科事典を検索する