シンセサイザーとは?電子音の仕組みと種類をわかりやすく解説

シンセサイザーとは?電子音の仕組みや主要な種類、初心者向けの使い方と選び方を図解でわかりやすく解説。

シンセサイザーは、電気を使って音を出す楽器で、電子音楽を作るための主要な楽器です。多くのシンセサイザーは、ピアノの鍵盤を備えています。ピアノの鍵盤を弾くときは、強く引っ張った弦に柔らかいハンマーを当てて音を出しますが、シンセサイザーの鍵盤を弾くときは内部の発振回路(オシレーター)が電気信号を生成し、その信号を加工して音にします。一般には「シンセ」と略して呼ばれることが多いです。

シンセサイザーの基本的な仕組み

シンセサイザーの音作りは、主に次のような要素で構成されます。

- オシレーター(Oscillator):音の元になる電気信号を作る部分。正弦波、矩形波、三角波、鋸歯状(ノコギリ)波など、波形の違いで音色が変わります。

- フィルター(Filter):特定の周波数成分を強めたりカットしたりして音色を変える。代表的なのはローパスフィルター(高音をカット)です。

- アンプ(VCA):信号の音量を制御する部分。音のオン/オフやダイナミクスに関係します。

- エンベロープ(Envelope):音の時間的な変化(立ち上がり、減衰、持続、消え方)を決める。ADSR(アタック、ディケイ、サステイン、リリース)がよく使われます。

- LFO(Low Frequency Oscillator):音程やフィルターなどを周期的に揺らすための低周波発振器。ビブラートやトレモロ効果を作れます。

- モジュレーション:あるパラメータ(音程やフィルター)を別の信号で変化させる仕組み。音に動きや表情をつけます。

代表的なシンセの種類

- アナログ・シンセサイザー:回路で連続的な電圧を扱い、温かみのある音が特徴。古典的な名機も多い。

- デジタル・シンセサイザー:波形や処理をデジタル演算で行う。精密な音作りや複雑な合成方式が可能。

- FM(周波数変調)シンセ:一つの音波で別の波を変調して複雑な倍音を作る方式。鋭い金属的な音が得意。

- ウェーブテーブル・シンセ:複数の波形(ウェーブテーブル)をスキャンして変化させることで、幅広い音色を作れる。

- 物理モデリング・シンセ:楽器の物理的な性質を数式で再現して音を作る。リアルな弦楽器や管楽器の表現が可能。

- サンプラー/ワークステーション:録音(サンプリング)した音を基に演奏・加工するタイプ。バンドの制作向けに多機能。

- モジュラー・シンセサイザー:機能ごとのモジュールをケーブルで自由に接続して音を作る。実験的な音作りに向く。

- ソフトシンセ(プラグイン):パソコン上で動くシンセ。コストを抑えつつ多彩な音作りができる。

よく使われる機能と用語

- MIDI:鍵盤やDAWとシンセを接続して演奏情報(ノート、ベロシティなど)を送受信する標準規格。

- ポリフォニック/モノフォニック:同時に鳴らせる音の数。ポリは複数音、モノは単音(リードやベースで多い)。

- プリセット:あらかじめ用意された音色の設定。初心者はまずプリセットから学ぶとよい。

- エフェクト:リバーブ、ディレイ、ディストーションなどで音に空間や変化を付加する。

シンセの使いどころと始め方のヒント

- シンセはポップス、ロック、映画音楽、ゲーム音楽など幅広いジャンルで使われます。リード、パッド、ベース、効果音など用途は多彩です。

- 初心者はまずプリセットを聴いて、オシレーターやフィルター、エンベロープを少しずつ操作して仕組みを理解すると学びやすいです。

- もし予算や場所の制約があれば、まずはソフトシンセ+MIDIキーボードから始めるのが手軽でおすすめです。

- 音作りに慣れてきたら、モジュラーやアナログ機材、あるいは特殊な合成方式に挑戦すると表現の幅が広がります。

シンセサイザーは仕組みを知るほど自由に音を作れるようになる楽器です。基本のパーツ(オシレーター、フィルター、エンベロープ)を押さえて、まずはいろいろ触ってみることをおすすめします。

テルハーモニウム、タデウス・ケーヒル 1897年

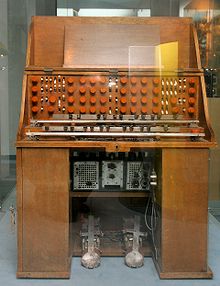

トラウトニウム、1928年

シンセサイザーのしくみ

発振器とは、「振動」するもの、つまり同じパターンを繰り返すものです。例えば、時計の振り子は非常にゆっくりとした振動子である。ピアノの弦は、ハンマーで叩くと「振動」する。

電気発振器は、トランジスタを使って作ることができる。電気を電気的なパターン、つまり信号に変えて、何度も繰り返す。異なるキーを押せば、異なる音が聞こえる。これは、発振器からの信号を異なる速度で繰り返させることで実現されている。

信号の強度を上げて、そのままスピーカーに送ることもできます。しかし、単純な信号の音は、しばらくすると退屈になることがあります。音はいろいろな方法で面白くすることができる。

例えば

- 信号はしばしば、大きくなったり小さくなったりする速度を変えることで形作られます。この方法は「ADSR」と呼ばれ、シンセサイザーをピアノ、トランペット、フルートなどの古い楽器に近い音にするのに役立ちます。

- 複数の異なるオシレータからの信号を結合することができます。これにより、より豊かなサウンドを作ることができます。

- その信号は、1つまたは複数のフィルターに送られます。フィルターは、信号の一部を取り除くために使用されます。例えば、信号を「明るく」「鈍く」、「柔らかく」「荒く」することができます。

- 多くのシンセサイザーは、「LFO」と呼ばれる特殊なオシレーターを使用しています。例えば、LFO は信号の大きさや柔らかさを制御したり、信号のピッチを制御したりすることができます。LFOは、フィルターの動作を制御することもあります。

これらの方法を多く組み合わせることで、シンセは昔の楽器に非常によく似た音を出すことができるようになった。例えば、「ドラムシンセ」と呼ばれる特殊なシンセサイザーは、ドラマーが出すような音を出すためだけに使われています。また、シンセは今まで聞いたことのないような新しい音もたくさん作ることができる。

2000年代初頭、コンピュータが高速化し、「ソフトウェア・シンセ」を作ることができるようになりました。これは、シンセのように見えるように設計されたコンピュータ・プログラムです。これらは安価であるため、より多く使用することができます。これらのプログラムのほとんどは無料でダウンロードすることができますが、これは違法となる場合があります。

シンセを演奏するための特別な道具があります。例えば、「ウィンドコントローラー」と呼ばれるものは、管楽器の奏者がその特技を生かすことができるものです。しかし、シンセをもっと表現力豊かにコントロールする方法は、まだまだ必要です。

百科事典を検索する