タイファとは:アル=アンダルスの独立ムスリム公国(11〜12世紀)

タイファとは何かを解説—11〜12世紀アル=アンダルスの独立ムスリム公国の興亡、政治・軍事・文化と北アフリカ介入の歴史をわかりやすく紹介。

タイファ(Taifa)とは、アラビア語では、イスラム教徒が支配する独立した小領邦・公国を指す呼称です。Taifasは、主にイベリアのイスラム支配地域で成立しました。多くは首長が治める小さな国や地方君主領に相当しましたが、権力が集中した例としてはセビリアのような寡頭制も見られました。1031年にコルドバのウマイヤド・カリフ制が崩壊すると、アル・アンダルス(ムーア時代のイベリア)では多くのタイファ国が分立・形成されました。

成立の背景と社会構造

タイファ政権は、コルドバ時代の行政区分とエリートの民族的区別の延長線上に生まれました。当時の支配層は、おおまかにアラブ人(権力を握るが数は少ない)、ベルベルベル人、東ヨーロッパ出身の元奴隷兵士(スラーヴ系)や、イベリア半島土着の改宗ムスリム(Muladíes、多数派)などに分かれていました。これらの集団は地方の軍事・行政力を握ることで、カリフ制崩壊後にそれぞれの地域で独立政権を樹立していきました。

第二のタイファ時代

タイファが新たに台頭した第二の時代があり、これは12世紀半ばにかけての動きと重なります。特に、北アフリカ起源の強力な勢力であるアルモラヴィッド王朝が弱体化した時期に、地方の有力者たちが再び自立的な支配体制を敷く例が増えました。

文化的競争と務め

11〜12世紀半ばのタイファ君主たちは、軍事的な優位だけでなく文化的・名誉的な優越を示すことにも熱心でした。多くの支配者が詩人、学者、職人、官僚を宮廷に招き、その招聘合戦は各タイファの威信を左右しました。こうした宮廷文化の競争は、アル・アンダルスにおける学問・詩歌・工芸の発展に寄与しました。

対外関係:貢納と同盟、傭兵の活用

カリフ制崩壊後、分立したタイファ諸国はしばしば互いに争い、同時に北方のキリスト教王国からの圧力にも晒されました。多くのタイファはキリスト教側に対して服従し、定期的な貢納(パリアス)を差し出すことで存続を図りました。これは経済的・外交的な選択の一つでした。

また、タイファは戦力を補うためにしばしばキリスト教側の傭兵を雇い、近隣の勢力と同盟や対立を繰り返しました。戦時には他地域から傭兵や同盟軍を募ることが一般的で、これが内政の不安定化を招くこともしばしばでした。

北アフリカ勢力の介入と併合

タイファ君主の多くは、キリスト教王国との戦いで劣勢に立たされたため、北アフリカからの支援を求めることがありました。結果として、二度にわたって北アフリカのワラフ勢力が招かれ、事態は逆にタイファの独立性を失う方向に進みました。最初はアルモラヴィッドが、1085年のトレド陥落の前後に介入し、続いて12世紀中頃にはアルモハッドは勢力を伸ばし、1147年のリスボン陥落などの前後で影響力を拡大しました。こうした介入は当初は救援のためでしたが、最終的には多くのタイファ領が北アフリカの王朝に併合される結果となりました。

代表的なタイファとその運命

多くのタイファの中でも、特に勢力を誇ったのがセビリアでした。アルモラヴィッド侵攻の前、セビリアは周辺諸国を圧倒するほどの繁栄と軍事力を有していました。また、サラゴサも広大で強力なタイファでしたが、ピレネー方面のキリスト教国家の圧力により領域的伸張が制約されていました。サラゴサ、トレド、バダホスは、いずれもかつてカリフ時代における国境地帯や軍事区画としての重要性を持っていた都市です。

歴史的意義

タイファ時代は、アル・アンダルスの政治的分裂という側面だけでなく、文化的多様性と芸術・文芸の発展という側面でも重要です。分裂と競争が逆説的に宮廷文化や学問のパトロネージを促し、イスラム・キリスト教・ユダヤ教の三文化が交錯する独自の社会を生み出しました。ただし、分立した政治構造は外敵に対して脆弱であり、長期的にはイベリア半島におけるイスラム勢力の後退を早める一因ともなりました。

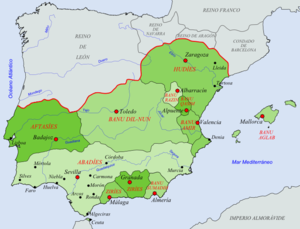

1031年のタイファの地図

タイファ一覧

第一期

- アルバラシン:1011-1104(アルモラヴィッドへ

- アルゲシラス1035-58(セビリアへ

- アルメリア:1011-91(アルモラヴィッドへ

- アルプエンテ1009-1106 (アルモラヴィッドへ)

- アルコス:1011-68(セビリア行き

- バダホス:1009-1094(アルモラヴィッドへ

- カルモナ:1013-91(アルモラヴィッドへ

- セウタ1061-84(アルモラヴィッドへ

- コルドバ:1031-91(セビリア行き

- デニア:1010/12-76(サラゴサ行き

- グラナダ1013-90(アルモラヴィッドへ

- リスボン: 1022-?(バダホスまで)

- ロルカ:1051-91(アルモラヴィッドへ

- マラガ:1026-57/58(グラナダ行き)、1073-90(アルモラヴィッド行き)。

- マヨルカ島:1076年~1116年(アルモラヴィッドへ

- メルトラ:1033-91(アルモラヴィッドへ

- モリーナ: ?1100(アラゴンへ

- モロン:1013-66(セビリア行き

- ムルシア:1011/12-65(バレンシア行き

- ムルビエドロとサグント:1086-92(アルモラヴィッドへ

- ニーブラ1023/24-91(セビリア行き

- ロンダ:1039/40-65(セビージャへ

- ルエダ1118-30(アラゴンへ

- ソルテスとウエルバ:1012/13-51/53(セビリア行き

- サンタ・マリア・デ・アルガルベ:1018-51(セビリア行き

- セビーリャ1023-91(アルモラヴィッドへ

- シルヴェス:1040-63(セビリア行き

- トレド:1010/31-85(カスティーリャへ

- トルトサ:1039-60(サラゴサ行き)、1081/82-92(デニア行き)。

- バレンシア: 1010年11月94日(エル・シドへ、名目上はカスティーリャの臣下となる

- サラゴサ:1018年~46年(バヌ・トゥジブへ、その後バヌ・フッドへ)、1046年~1110年(アルモラヴィッドへ、1118年にはアラゴンへ)。

第二紀

- アルメリア:1145-47(一時的にカスティーリャへ、その後アルモハズへ

- アルコス:1143(アルモハッズに

- バダホス:1145-50(アルモハッズまで

- ベジャとエヴォラ:1114-50(アルモハズへ

- カルモナ:デートと運命が拡散する

- コンスタンティナとホルナクエロス:日付と運命が拡散する

- グラナダの方。1145年(アルモハッズに?

- グアディクスとバザ1145-51(ムルシアへ

- ジャエン:1145-59(ムルシア);1168(アルモハズへ

- ヘレス:1145(アルモハッズへ

- マラガ:1145-53(アルモハッズへ

- メルトラ:1144-45(バダホスへ

- ムルシア:1145年(バレンシア行き)、1147-72年(アルモハズ行き)。

- ニューブラ1145–50?(アルモハッズに)

- パーチェナ:デートと運命の拡散

- ロンダ:1145(アルモラヴィッドへ

- サンタレン: ?-1147(ポルトガル行き

- セグラ1147–?(運命は不明)

- シルヴェス:1144-55(アルモハッズへ

- タビラ:日付と運命が拡散する

- テハダ:1145-50(アルモハッズへ

- バレンシア:1145-72(アルモハッズへ

第三紀

- アルホナ:1232-44(カスティーリャへ

- バエサ:1224-26(カスティーリャへ

- デニア:1224-27(アルモハッズに?

- ロルカ:1240~65年(カスティーリャへ

- メノルカ島:1228年~87年(アラゴンへ

- ムルシア:1228-66(カスティーリャへ

- ニーブラ1234-62(カスティーリャへ

- オリヘエラ:1239/40-49/50(ムルシアまたはカスティーリャ行き

- バレンシア:1228/29-38(アラゴンへ

さらに、通常はタイファとはみなされませんが、以下のようなものがあります。

- グラナダ1237-1492(カスティーリャへ

- ラス・アルプジャラス:1568-71(スペインへ

1080のタイファ

質問と回答

Q:タイファとは何ですか?

A: タイファとは、イベリア半島の歴史の中で発展した、イスラム教徒が支配する独立した公国です。

Q: タイファはどのように形成されたのですか?

A: タイファは、1031年にウマイヤ朝コルドバカリフが滅亡した後、行政区画とエリートの民族的分裂により形成されました。

Q:タイファのエリートは誰なのですか?

A:タイファのエリートは、アラブ人(強力だが少数派)、東欧の元奴隷、イベリア人のイスラム教徒(ムラディーズと呼ばれる)で構成されていました。

Q:タイファが発展した第二期はいつ頃ですか?

A:タイファが発達した第2期は、アルモラヴィッド朝が衰退した12世紀中頃に起こったとされています。

Q:首長は文化的な威信を得るために何をしたのでしょうか?

A:首長は有名な詩人や職人を登用し、文化的な威信を得ようとした。

Q: イスラム教の王国に対して、キリスト教の王国はどのように対応したのでしょうか?

A:キリスト教の王国はイスラム教の王国よりはるかに強かったので、イスラム教の王国に対して力を持ち、服従と貢ぎ物をさせた。

Q: 北アフリカの戦士がタイファの王子に招かれたとき、何が起こったのか?

A: 北アフリカの戦士がタイファの王子に招かれたとき、彼らはキリスト教の王と戦うのを助けるのではなく、彼らの土地を併合したのです。

百科事典を検索する