国富論(アダム・スミス)とは|定義・分業・自由市場の概要と歴史的意義

国富論(アダム・スミス)の定義と分業、貿易の自由や市場経済の概要を初心者にもわかりやすく解説し、古典経済学としての歴史的意義と現代への影響を要点で紹介

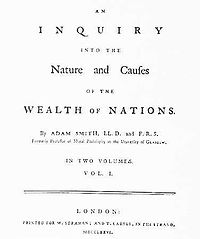

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nationsは、一般にThe Wealth of Nations(邦題:『国富論』)として知られ、スコットランド出身の経済学者アダム・スミスによって1776年に刊行されました。本書は分業(仕事の分割)、人々の自己利益の追求、貿易や市場の自由に関する体系的な考察を示し、近代経済学の基礎を築いた重要な著作とされています。

定義と核心的主張

スミスは国の「富」を王の金銀の保有量ではなく、国家全体の生産力や年収(国民所得)で測るべきだと主張しました。彼は、富の増大を説明するために土地・労働・資本の三つの「生産の要因」を挙げ、これらがどのように組み合わさって生産が行われるかを分析しました。

また、個々人が自己の利益を追求する過程で「見えざる手」によって社会全体の利益につながることがあると論じました。これは、各人が自分の利益を追うことで市場の資源配分が調整され、効率的な生産と交換が促されるという考え方です。

分業(仕事の分割)の重要性

スミスは分業が生産性を大きく高める点を強調しました。分業により労働者は特定の作業に熟練し、時間の節約や技術の向上が進みます。スミス自身はピン工場(画期的な例)の説明で、単純な作業の分担が製品の生産量を飛躍的に増やすことを示しました。分業は専門化を生み、取引(交換)を通じて各自の必要を満たす経済の発展をもたらします。

価格メカニズム:需要と供給

物価は市場における需要と供給の相互作用で自然に調整されるとスミスは述べました。供給が多ければ価格は下がり、買い手を引き付けます。需要が大きく供給が限られていれば価格は上昇し、買い手はより高い代価を支払う用意をします。このような価格変動が生産者に対する情報となり、資源配分を導く役割を果たします。

自由市場と政府の役割

スミスは市場の自由を重視しました。彼は当時の重商主義的政策や特権的な企業支配(たとえば東インド会社など)を批判し、過度の特権や制限が生産と消費の非効率を招くと論じました。当時の植民地政策の例として、アメリカ植民地で綿花を栽培しても現地で紡績や製織を禁じ、原料を宗主国へ送らせる制度がありました。スミスはこうした制約が個人にも社会にも損失を与えると指摘しました。

一方でスミスは完全な無政府主義を主張したわけではなく、法の支配や治安、公共事業、教育など市場が十分に提供し得ない公共財への政府介入の必要性も認めています。つまり市場の自由を基本としつつ、政府は秩序の維持や市場の失敗への対応を担うべきだと考えました。

歴史的意義とその後の影響

『国富論』は古典経済学の礎となり、市場経済学の始まりとして広く評価されています。本書は産業革命と結び付きながら経済政策や思想に大きな影響を与え、自由貿易や競争重視の政策を後押ししました。リカードやマルクス、後の新古典派経済学など多くの理論家に影響を与え、近代経済学の発展に寄与しました。

現代から見た評価と批判

- 貢献:市場メカニズム、分業の効果、国民所得という富の捉え方を提示した点は今も経済学の基礎である。

- 批判:市場が常に効率的・公正に資源配分するわけではなく、外部性(公害など)、情報の非対称性、公共財の提供不足、所得格差の問題など市場の失敗が存在することが指摘されてきた。

- 現代的解釈:スミスの理論は「完全な自由放任」ではなく、公共的役割を持つ政府の存在を前提に読み直されることが多い。つまり市場の力を尊重しつつ、規制や再分配政策で市場の弱点を補うという立場です。

まとめ:『国富論』の意義

『国富論』は分業、需要と供給、個人の自己利益が市場で調整される仕組みといった基本的な概念を明確に示し、国家の富を生産力で評価する視点を導入しました。その影響は経済学だけでなく、政治や社会政策、国際貿易の考え方にも及び、現代の市場社会を理解するうえで不可欠な古典となっています。同時に、現代の課題(環境問題、不平等、公共財など)に対処するための補完的な理論と政策が必要であることも示唆しています。

アダム・スミス

国家の富

質問と回答

Q:『国富論』は誰が書いたのですか?

A:『国富論』は1776年にアダム・スミスによって書かれました。

Q: スミスは著書以前、経済学についてどのようなことを述べていたのか?

A: スミスの著書以前は、経済学は主に王の個人的な利益に焦点を当て、国の富は国の金と銀で測られていました。

Q: スミスは、国家の富を測るのに何を使うべきだと考えていたのか?

A: スミスによれば、国家の富はその年の所得によって測られるべきものである。

Q: スミスによれば、3つの「生産要素」とは何ですか?

A: スミスによれば、土地、労働、資本が3つの「生産要素」である。

Q: 需要と供給は価格にどのような影響を与えるのか?

A: 物価は、あるものの量が多いか少ないかによって自然に調整されます。量が多ければ(供給が多ければ)、人々はそれを買う理由が増えるので、価格は下がります。もし、需要が多いが十分でない場合(希少性)、買い手間の競争により価格が上昇する。

Q: スミスは、政府が市場に干渉することについてどう考えていたのか?

A: スミスは、市場は政府の干渉を受けない方が良いと考えていました。外部の影響を受けずに、買い手と売り手の間でお金が自由に流れる方が良いと考え、人々が自分にとって最適なことを行い、結果的に社会全体にとって最適となるようにしました。

百科事典を検索する