アダム・スミス(1723–1790)|近代経済学の父と『国富論』『道徳感情論』の概要

アダム・スミスの生涯と思想を解説—『国富論』『道徳感情論』の要点と影響、自由主義と共感の哲学をわかりやすく紹介

アダム・スミス(Adam Smith、1723年6月16日 - 1790年7月17日)は、近代経済学の父と呼ばれるスコットランドの経済学者。

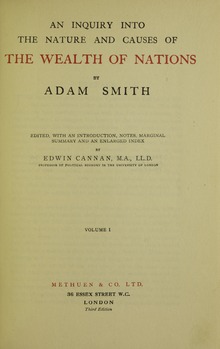

1776年に出版された彼の著書、An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations(国の富の性質と原因に関する調査)は非常に重要なものでした。人々はこの本を単に「国家の富」と呼んでいます。それは、現代経済学は、特に市場経済学に基づいているアイデアのいくつかを述べた。

アダム・スミスは『国家の富』の中で、「国にとって最善のことは何か」と問いかけています。彼は、すべての人が自分自身と家族や友人の小さな輪の中で最善のことをすれば、国はより良くなると考えています。なぜなら、すべての人が自分の状況(何が必要で何を望んでいるのか、何がうまくいき、何がうまくいかないのか)について、政府が知っていることよりもはるかに多くのことを知っているからだ。このような考え方を「リベラル論」といい、自由主義の主要な部分です。

また、良いこともあれば悪いこともあると人が思っている(感じている)理由を知りたいと思った哲学者でもありました。

彼はそれ以前に『道徳感情論』という本を1759年に書いています。彼は、倫理学において共感が非常に重要であると考えていました。共感とは、誰かがどのように感じているかを見て、それがどのように感じているかを想像し、同じように感じてしまうことである:スミスにとって共感とは、「誰かの靴の中に身を置く」ようなものである。例えば、共感は、幸せそうな人を見て幸せだと感じたり、悲しそうな人をかわいそうだと感じたりします。共感は、痛みを感じている人を見ると、(自分が傷ついたり、影響を受けたりしたように)痛みを感じるようになることさえあります。スミスも友人のデビッド・ヒュームも、同じくスコットランドの哲学者で、倫理学における共感の重要性について書いています。

生涯と経歴(概略)

アダム・スミスはスコットランドのキルカーディ(Kirkcaldy)で生まれました。若年期にグラスゴー大学でフランシス・ハッチェスンの教えを受け、その後スネル奨学金でオックスフォード大学のボリオル・カレッジに進みました。オックスフォードでの生活は本人にとってあまり満足のいくものではなく、後にスコットランドに戻ります。

1751年にグラスゴー大学で講師・教授の職を得て、論理学や道徳哲学を教えました。1759年に刊行した『道徳感情論』で哲学者・倫理学者としての評価を確立し、その後の数年間は若い貴族の家庭教師(および大陸旅行)などを経て、1776年に『国富論』を刊行しました。晩年はエディンバラに住み、1790年に没しました。

『国富論』の主な内容と考え

『国富論』(The Wealth of Nations)は、当時主流だった重商主義(国家が貿易黒字や金銀の蓄積を重視する考え方)を批判し、自由な市場や分業の重要性を説いた書です。主なポイントは次のとおりです。

- 分業(division of labor):作業を細かく分け、労働を専門化することで生産性が飛躍的に向上することを示す。ピン工場(針工場)の例が有名です。

- 見えざる手(invisible hand):個々人が自分の利益を追求する過程で、結果的に社会全体の利益が促進されることがあるという概念。市場における価格メカニズムが資源配分を導く役割を果たすと説明しました。

- 価値と価格、労働価値説への示唆:価値の源泉として労働の役割を重視し、商品の自然価格と市場価格の区別を論じました(後の古典派経済学への基礎となる議論)。

- 政府の役割の限定:スミスは国家の役割を完全否定したわけではなく、防衛(国防)、司法(法と秩序)、一部の公共事業や教育など、市場に任せにくい分野は政府の責務とするべきだと述べています。

- 資本の蓄積・分配の分析:賃金、利潤、地代(地代)といった所得分配の性質や、資本の蓄積が経済成長に与える影響について論じました。

『道徳感情論』の主な内容と考え

『道徳感情論』(The Theory of Moral Sentiments)は倫理学・心理学に関する著作で、道徳判断の基盤を「共感(sympathy、当時はsympathyが用いられ、現代では共感や感情移入と訳される)」や「公平な観察者(impartial spectator)」の概念に求めました。主な内容は:

- 共感の重要性:他者の感情を自分の心に呼び起こす能力が、道徳的評価や同情・非難を形成する基礎になると考えました。

- 公平な観察者(impartial spectator):自分の行為を客観的に評価するための内なる基準としての仮想的な第三者の視点を提示し、これが道徳判断や自己反省の基盤になると論じました。

- 賞賛と非難、良心:社会的な感情や習慣、他者からの評価が個人の良心や行動を形成する過程を説明しています。

影響・評価と現代的意義

アダム・スミスは経済学を独立した学問分野へと押し上げ、後のデヴィッド・リカードーやジョン・スチュアート・ミルら古典派経済学者に大きな影響を与えました。自由貿易や市場経済を擁護した点は、近代の自由主義経済政策の理論的基盤の一部となっています。

一方で、スミスの考えはしばしば過度に単純化・拡大解釈され、「見えざる手」が市場万能論の根拠として用いられることがあります。だが本来のスミスは市場の効率性を認めつつも、公共財、法秩序、教育など政府の役割も重視しており、完全な無規制を支持したわけではありません。

補足(誤解と注意点)

- 「見えざる手」がすべての状況で社会的最適を保証するわけではない点を押さえておく必要があります。情報の不完全性、外部性、不平等の問題など、市場だけでは解決が難しい問題が存在します。

- スミスは倫理学と経済学の両面から人間行動を理解しようとした思想家です。経済的自己利益の追求と道徳的感受性は対立するものではなく、相互に関係すると彼は考えました。

以上の点から、アダム・スミスは単に「自由市場の擁護者」という枠を超え、経済的・倫理的両面から近代社会を分析した重要な思想家であると言えます。

アダム・スミス

国家の富の性質と原因の探求、 1922年

関連ページ

質問と回答

Q:アダム・スミスとは誰ですか?

A:アダム・スミスはスコットランドの経済学者で、「近代経済学の父」として広く知られています。

Q:彼はいつ生きていたのか?

A:アダム・スミスは1723年6月16日から1790年7月17日まで生きていました。

Q:彼の代表的な2冊の著書は何ですか?

A:『道徳感情論』(1759年)と『国富の本質と原因に関する試論』(1776年)の2冊です。

Q:どのようなテーマで書かれた本なのですか?

A:『道徳感情論』は道徳に関すること、『国富論』は経済学に関することを扱っています。

Q:アダム・スミスは現代の経済学にどのような影響を与えたのか?

A:アダム・スミスは、現代の経済思想の基礎となる多くの原則を打ち立てたとされており、今日の経済学において最も影響力のある人物の一人である。

Q:どこで執筆したのですか?

A:アダム・スミスの著作の多くは、彼が人生の大半を過ごしたスコットランドで書かれたと考えられています。

Q:彼は何年に『国富の本質と原因に関する試論』を出版したのですか?

A: 『国富の本質と原因に関する試論』は1776年に出版されました。

百科事典を検索する