真空管とは|構造・動作原理・用途・歴史をわかりやすく解説

真空管の構造・動作原理・用途・歴史を初心者向けに図解でわかりやすく解説。原理やメリット・欠点、ラジオ・アンプ・初期コンピュータでの役割まで網羅。

真空管は、イギリス英語ではバルブとも呼ばれ、古いモデルのラジオやテレビ、アンプなどに多く使われている電子機器です。電球のように陰極を加熱すると、電子が放出される。これを熱電子放出という。陽極は放出された電子を受け止める部分です。このほかにも部品がある場合があります。真空管は高温でなければ動作しない。ガラスでできているものが多いので、壊れやすく、壊れることもあります。真空管は、ENIACのような最初のコンピューターに使われましたが、大型で、作動し続けるには多くの作業が必要です。

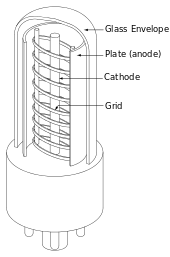

真空管の構造(主な部品)

- 封止ガラス(エンベロープ):内部を真空に保つガラス製の外殻。外部から見える部分。

- 陰極(カソード):加熱されて電子を放出する部分。直接加熱型(ヒーターがそのまま陰極)と間接加熱型(ヒーターと陰極が分離)の側面がある。

- ヒーター(フィラメント):陰極を加熱するための電熱要素。点灯(加熱)しないと動作しない。

- 陽極(アノード、プレート):放出された電子を受け止める電極で、ここに高電圧(B+)をかける。

- 制御格子(グリッド):陰極と陽極の間に配置され、格子電圧で電子流を制御する。これが増幅動作の要。

- 追加の格子:スクリーングリッド、サプレッサグリッドなど、性能改善のために複数の格子を持つ型がある(四極管、五極管など)。

- ゲッター:真空を長期にわたり維持するために内部に封入された金属(しばしば銀やマグネシウム系)で、残留ガスを吸着する。

動作原理(もう少し詳しく)

電球と同様に、陰極を加熱すると熱電子放出が起き、陰極表面から自由電子が放出されます。陰極から放出された電子は陰極周りに「スペースチャージ(電子雲)」を作り、陽極にかけられた正電位に引かれて流れます。制御格子に微小な電圧(負または正)を加えることで、陰極から陽極への電子流を大きく変化させられるため、格子電圧の変化が出力電流の大きな変化(増幅)につながります。

主な種類

- 二極管(ダイオード):陰極と陽極のみ。整流などに使われる。

- 三極管(トライオード):制御格子を持ち、増幅器の基本。

- 四極管(テトロード)・五極管(ペントード):追加の格子で出力インピーダンスや利得を改善。ラジオやオーディオ出力段で一般的。

用途(歴史的・現代)

- ラジオやテレビの初期受信機・送信機、放送機器。

- オーディオアンプ(ギターアンプやハイファイ機器):独特の歪み特性や温かみのある音(いわゆる「真空管サウンド」)を好む愛好家が多い。

- 古い大型計算機(例: ENIACのような機器)やレーダー、軍事機器(第二次世界大戦期)に広く使われた。

- 高周波・高電力の用途(一部の送信管や産業用加速器など)では現在も使われる。

歴史の要点

- 19世紀末:エジソン効果の発見(熱で放出される電子の存在が明らかに)。

- 1904年:ジョン・フレミングが二極管(バルブ)を発明。

- 1906年:リー・デ・フォレストが三極管(オーディオン)を発明し、増幅が可能になった。

- 1920〜1940年代:ラジオ・放送・通信機器で普及。第二次世界大戦での軍需にも活用。

- 1947年以降:トランジスタの登場により次第に置き換えられ、1960年代以降は多くの分野で半導体が主流に。

- ただしオーディオや一部高電力用途では現在も真空管が評価・使用されている。

長所と短所

- 長所:高い耐圧性やスイッチング特性、独特の音質(オーディオ)、高周波での安定動作など。

- 短所:大きさ・重さ、消費電力(ヒーター電力)、発熱、寿命(ヒーターや陰極の劣化)、ガラスによる破損、起動時間(ウォームアップ)が必要。

取り扱いと寿命・故障の傾向

- ガラス製のため衝撃に弱く、落下や強い振動で壊れる。取扱いは慎重に。

- 長期間使用すると陰極被膜の劣化や真空の劣化(ガス放出)で性能が低下する。これが「寿命」になる。

- ゲッターの変色(銀白色の蒸着)が見られない、または内部に濁りや気泡がある場合は不良の兆候。

- マイクロフォニック(振動が電気信号に変わる現象)や、ヒューズが飛ぶ、高周波発振などの不具合が起きる場合がある。

- オーディオアンプでは、出力管の交換時にバイアス調整が必要な場合があるため、取扱説明に従う。

まとめ

真空管は、熱電子放出という原理を利用して電子流を制御・増幅する古典的な電子素子です。かつてはコンピューターや通信、放送などあらゆる電子機器で主流でしたが、トランジスタと半導体技術の進展により多くの分野で置き換えられました。それでも独自の音質や高電力用途での強みが評価され、現在も一定の需要があります。取り扱いは繊細で消耗品としての側面があるため、使用や保守は適切に行うことが重要です。

真空管三極管の構造

真空管、6P1P型

歴史

真空管はジョン・アンブロス・フレミングによって発明されたが、その後、電気は必ずしも固体である必要はなく、気体や真空の中でも移動できるという「エジソン効果」を発見したのはトーマス・エジソンであった。この発見がなければ、真空管は発明されなかっただろう。

1904年、ジョン・アンブロス・フレミングが最初の真空管であるダイオードを発明した。リー・デ・フォレストは1906年に「オーディオン」を発明し(1908年に三極管として改良された)、最初の電話増幅器に使用された。このほかにも、さまざまな用途で多くの種類が発明された。

1960年代に入ると、トランジスタは安価になり、はるかに小型で低電圧で動作し、消費電力も少なくなった。また、真空管と違って、落としても壊れにくく、寿命も非常に長かった。やがて、ガラス製の真空管よりもはるかに安価にもなった。この頃、ラジオやテレビ、アンプのほとんどにトランジスタが使われるようになった。放送用送信機のような高出力の電子機器は、よりゆっくりとトランジスタ化された。テレビ受像機は、2000年代半ばまでブラウン管を使い続けた。

現在の用途

21世紀の現在、一般的な電子機器に真空管が使われることはほとんどない。現在では、多くの機器が真空管よりもトランジスタに依存している。しかし、今でも真空管が使われている機器には、次のようなものがある。

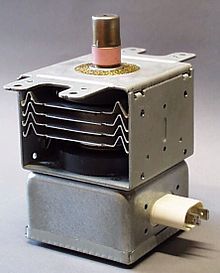

- テレビ伝送、X線装置、レーダー、電子レンジなど、高周波動作、大電力出力、超高増幅を必要とするシステム。

- 家庭用高音質ステレオで音楽を楽しむ人は、真空管を使ったアンプを購入することがあります。(真空管サウンドの項参照)。

- エレキギターなどの電気楽器を演奏するミュージシャンは、真空管アンプを使うことがある。

- 数字などの簡単な情報を表示する薄型の真空管ディスプレイである蛍光表示管は、LEDディスプレイに置き換えられつつあるが、オーディオ/ビデオ機器や家電製品ではまだかなり一般的である。

- 光電子増倍管など、いくつかのニッチなアプリケーション。

電子レンジ用キャビティマグネトロン管

百科事典を検索する