青方偏移(ブルーシフト)とは?天文学での意味・原因・観測方法をわかりやすく解説

青方偏移(ブルーシフト)の天文学的意味・原因・観測方法を図解でやさしく解説。銀河や連星の速度をスペクトルから読み取る方法まで一気に理解。

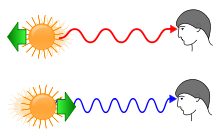

ブルーシフトはドップラー効果の一例です。これは赤方偏移とは逆の効果で、観測者に向かって移動する光源から来る光の波長が短く(より青側に)見える現象を指します。可視光以外でも、相対運動によって引き起こされる波長の減少全般にこの用語が使われます。

仕組みと種類

ドップラーによるブルーシフトは、光源が観測者に向かって移動するときに起こります。波長(λ)が短くなるため、スペクトル上の特徴(スペクトルライン)が本来の位置よりも短波長側に移動します。反射または放出された光子や他の粒子の波長が進行方向に短くなることが本質です。

ブルーシフトには主に次のような原因があります:

- 運動性ドップラー効果(特殊相対性理論を含む) — 天体の相対速度に起因。

- 重力によるブルーシフト — 光が重力井戸に落ちるとき(例:ブラックホールや巨大星の重力場近傍)に波長が短くなる一般相対論的効果。

- 局所的な流体・磁場効果等に伴う微細なシフト — 高速ジェットや衝撃波による局所運動。

数式(簡単な説明)

非相対論的な近似では、波長変化は速度に対してほぼ比例し、

Δλ / λ ≈ -v / c

となります。ここで v は光源の観測者方向成分(我々に向かってくる場合は正負の扱いに注意)、c は光速です。負の値はブルーシフト(短波長化)を示します。

相対論的な正確な式は以下の通りです(運動が光速に近い場合に必要):

λ_obs = λ_emit * sqrt((1 - v/c) / (1 + v/c))

この式からも、速度が大きいほど波長の短縮(周波数の上昇)が強くなることが分かります。

天文学での具体例

- アンドロメダ銀河は、ローカルグループの中で私たちの銀河系に向かって移動しており、地球から見るとその光はブルーシフトしています(速度は約 −300 km/s 程度のオーダー)。

- 連星系の構成星が互いに近づいたり離れたりすることで、成分星のスペクトルが周期的にブルーシフト・赤方偏移を示します。これを利用して質量や軌道要素を決定できます。

- 渦巻き銀河を側面から見ると、回転している片側は観測者に向かって移動し、反対側は遠ざかるため、片側がわずかにブルーシフトして見えます。これが銀河の回転速度測定に使われます。

- ブレイザーは、相対論的(光速に近い)ジェットを我々に向けて放出する場合があり、その放射は強くブルーシフト(およびドップラー増光)して見えることがあります。

- 近傍の恒星(例えばバーナードの星のような高固有運動を持つ星)は、我々に向かって移動しているため非常に小さなブルーシフトを示します(バーナードの星の視線速度はおおむね −100 km/s 前後と報告されています)。

- 遠方の天体については、宇宙の膨張による宇宙の赤方偏移が通常は支配的であり、局所的なドップラー青方偏移は小さく埋もれることが多いです。ただし局所群レベルでは相対運動によりブルーシフトが観測される場合もあります。

観測方法:スペクトルから速度を求める

天文学者が光のズレを測る理由は、元素ごとに固有の“光の指紋”を持つからです。ある化学元素、例えば骨に含まれるカルシウムや呼吸に関係する酸素のように、各元素は固有の吸収線や発光線(スペクトルライン)を持っています。観測されたスペクトルラインの位置と、その元素の実験室波長(基準波長)とのずれを比較することで、光源の視線方向速度(radial velocity)が求められます。

一般的な手順:

- 高分散分光器(echelle スペクトログラフなど)で分光を取得し、スペクトルラインの波長位置を高精度で測定する。

- 既知の基準スペクトル(実験室波長)と照合して波長シフトを求める。移動速度は上記の式や赤方偏移パラメータ z = (λ_obs − λ_rest) / λ_rest から計算する。ブルーシフトは z が負になる。

- 複数のラインを用いて平均化し、ドップラーシフト以外の影響(大気吸収線、機器の校正誤差)を補正する。多くの場合、交差相関法(cross-correlation)やテンプレートマッチングが用いられる。

観測上の注意点と応用

高精度の視線速度測定には、波長校正(例えば吸収線ランプやレーザー周波数コーム)と安定した装置温度管理が重要です。地球大気による吸収(telluric lines)や観測装置のリソースにより小さなシフトが誤検出されることがあるため、注意深い処理が必要です。

ブルーシフトの測定は以下のような研究で使われます:

- 銀河の運動や相互作用の解析(局所群のダイナミクスなど)

- 連星系や系外惑星の視線速度法による検出と質量推定

- ジェットやアウトフローの速度推定(アクティブ銀河核や若い恒星のジェットなど)

- 重力場による赤・青偏移の検出による一般相対論の検証

まとめ

ブルーシフトは、観測者に向かって移動する天体からの光が短波長側にずれるドップラー効果です。スペクトル上の特徴的なラインのずれを調べることで、天体の視線速度や運動の性質を知ることができます。遠方宇宙では宇宙膨張による赤方偏移が支配的ですが、局所的な天体やジェットなどではブルーシフトが重要な手がかりになります。

ドップラー赤方偏移とブルーシフト

質問と回答

Q: ドップラー・ブルーシフトとは何ですか?

A: ドップラー青色光は、可視スペクトル以外でも、相対的な運動によって引き起こされる波長の減少を指します。光源が観測者に向かって移動する際に発生します。

Q: ドップラー青方偏移を利用して、どのように相対的な運動状態を知ることができるのですか?

A: 遠くの天体からの光の波長の変化を観測することで、ドップラー青方偏移を利用して相対的な運動状態を知ることができます。例えば、渦巻き銀河を観測すると、こちらに向かって回転している側と、離れて回転している側とでは、若干の青色偏移が生じます。また、相対論的なジェットも青方偏移に見えますし、バーナード星のような恒星も、私たちに向かって動いているため、ごくわずかな青方偏移にしか見えません。

Q: 光がどの程度ずれているのか、どうやって知るのですか?

A: 天文学者は、カルシウムや酸素といった特定の化学元素が、他の元素にはないユニークな光の指紋を持つことから、光がどの程度ずれているかを知っています。このようなスペクトル線の位置とあるべき位置の差を調べることで、天体がどのくらい遠くにあるのか、天体に近づいているのか遠ざかっているのか、また、速く動くとスペクトル線とあるべき位置との距離が大きくなるため、天体の速度も知ることができるのです。

Q:赤方偏移の原因は何ですか?

A: 赤方偏移は、天体が観測者から遠ざかることによって波長が長くなることによって起こります。時空の膨張や、暗黒エネルギーが物質を押し広げることによる宇宙膨張によって、天体が地球から遠ざかることで発生します。

Q: 「High Z」とはどういう意味ですか?

A: 赤方偏移が大きい天体のことで、暗黒エネルギーによる宇宙膨張が物質を押し広げ、地球から急速に遠ざかっていることを示しています。

Q:宇宙赤方偏移とドップラー青方偏移はどう違うのですか?

A: 宇宙赤方偏移は宇宙膨張によって起こるのに対し、ドップラー青方偏移は、ある天体が別の天体に接近したり、連星系のある構成要素が地球に向かって移動するなど、2つの天体の相対運動によって起こるので、ドップラー青方偏移とは異なります。

百科事典を検索する