ベートーヴェン 交響曲第9番 合唱交響曲コラールの概説と楽章解説

ベートーヴェン交響曲第9番 合唱交響曲のコラールと各楽章の分かりやすい解説 シラーの詩と歓喜の主題の背景や聴きどころを詳述

概説

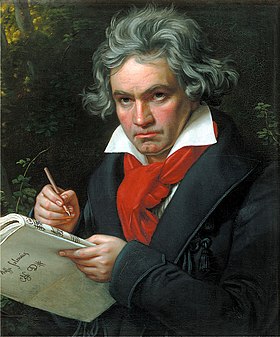

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの交響曲第9番 ニ短調作品125(合唱交響曲)は、クラシック音楽の中でも最も有名で影響力のある作品の一つです。完成は1824年で、当時としては異例の長さ(およそ1時間以上)と、最終楽章に独唱と合唱を導入した点が特に注目されます。こうした要素により「合唱交響曲」と呼ばれます。

交響曲とは通常、器楽だけで構成されるオーケストラ作品を指しますが、ベートーヴェンはこの第9番で声楽を取り入れることで形式の境界を押し広げました。作品は4つの楽章からなり、ベートーヴェンが音楽的・思想的に到達した到達点を示しています。

成立と初演

ベートーヴェンは若い頃から詩人フリードリヒ・シラーの詩に強い関心を持っていました。彼は1817年に交響曲の第一楽章と第二楽章の草稿に着手し、その後も断続的に手を入れながら制作を進めました。1822年ごろにシラーの詩を最終楽章に用いる決意を固め、交響曲全体は1823年から1824年にかけて仕上げられ、1824年5月にウィーンの劇場(Theater am Kärntnertor)で初演されました。初演ではベートーヴェン自らが指揮を務めましたが、彼はほとんど全聾の状態であったため、終演後に聴衆の拍手に気づかず、誰かに振り向かされてからようやく拍手を見たという有名なエピソードが残っています(ベートーヴェンの聴力については後述)。

歌詞と思想

最終楽章にはシラーの詩Ode an die Freude(英語: Ode to Joy)の言葉が用いられています。詩は「全人類の兄弟愛」「平和と調和の下での共生」といった普遍的なメッセージを歌い、当時ヨーロッパで大きな影響を与えた思想(例えばフランス革命の理念)とも響き合います。このことが、作品の文化史的・政治的な重要性を高めています。

編成と演奏時間

編成は大規模なオーケストラに独唱(ソプラノ、アルト、テノール、バス)と混声合唱を加えたもので、当時としては革新的でした。管楽器にはピッコロ、コントラファゴット、トロンボーンなどが含まれ、合唱と独唱の登場が最後の楽章を劇的に彩ります。演奏時間は解釈やテンポによりますが、通常約60〜75分です。

楽章構成と解説

- 第1楽章:Allegro ma non troppo, un poco maestoso(ソナタ形式)

交響曲らしい堂々とした序章から始まり、提示・展開・再現を持つソナタ形式で構成されています。主題の対比や動機の発展が巧みに扱われ、全体像の基盤を築きます。テンポは重厚で、緊張感と解放を繰り返す大きなドラマを含みます。 - 第2楽章:Molto vivace(スケルツォ)

通常の交響曲は第2楽章が緩徐楽章で第3がスケルツォですが、第9番では順序が入れ替わっており、第2楽章が活発なスケルツォ(3拍子の切れの良い音楽)になっています。リズムの推進力とエネルギーが際立ち、トリオ部分では柔らかい対比が示されます。 - 第3楽章:Adagio molto e cantabile(緩徐楽章)

美しい歌を思わせる緩やかな楽章で、感情の深い内省と平和的な情緒が特徴です。ここでの静かな表現が、最終楽章の到来に向けて穏やかな対照を作ります。 - 第4楽章:Presto — 合唱と独唱の導入(序奏的なオーケストラの「recitative」→独唱→合唱)

最終楽章は複雑で多層的な構成を持ちます。まずオーケストラによる「recitative(レチタティーヴォ)」のような部分があり、次にバリトン(またはバスバリトン)の独唱が登場してシラーの詩の一節を導入します(例:「O Freunde, nicht diese Töne!」に相当する扱い)。その後、管弦楽と声楽が〈Freude, schöne Götterfunken〜〉の主題を提示し、変奏、対位法(フーガ的処理)、独唱四重唱や合唱の力強い合唱によってクライマックスへと進みます。特に主題の初めのひと節は5つの音(C–D–E–F–G などで表せる簡潔な動機)から成っており、単純さゆえに広く親しまれています。初演でこの主題がまず低弦(チェロとコントラバス)に提示されたことも知られています。

演奏と影響

この交響曲はその後の音楽史に大きな影響を与え、合唱を交えた交響形式の可能性を示しました。ベートーヴェンの理念的・人道的なメッセージは各国で取り上げられ、1972年にはヘルベルト・フォン・カラヤンによるオーケストラ用の編曲が、ヨーロッパ評議会によってヨーロッパの「国歌」として採用されるなど、公的象徴としての側面も生み出しました。

また、単純で覚えやすい主題は教育や大衆文化でも広く用いられ、子どもたちが楽器で真っ先に学ぶメロディーの一つにもなっています。数多くの録音や演奏があり、指揮者やソリストによって解釈は多様ですが、どの演奏でも合唱とオーケストラが一体となって歌う場面は聴衆に強い感動を与えます。

補足:初演時の有名なエピソード

初演(1824年5月)の際、ベートーヴェンは指揮をしていましたがほとんど聴覚がなかったため、終演直後に自分が拍手を受けていることに気づかず、奏者や聴衆のほうを向かせられてようやく歓声に気づいたという逸話が残っています。これはベートーヴェンがいかに困難な状況の中でこの巨大な作品を完成させたかを象徴するエピソードとして語られます(聴衆については当時の批評や論評も多く残されています)。

この交響曲は現在も頻繁に演奏され、音楽史上の金字塔として評価されています。初めて聴く場合は各楽章の対比(劇的さ・躍動感・叙情性・合唱の歓喜)に注目すると、作品の構造と思想がより明瞭に感じられるでしょう。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは第九交響曲を書いた時、ほとんど耳が聞こえなかった。

質問と回答

Q:交響曲第9番ニ短調作品125とは何ですか?

A:交響曲第9番ニ短調作品125は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが書いた交響曲で、史上最も有名な曲の一つです。4つの楽章からなるオーケストラのための音楽で、最終楽章には歌唱も含まれています。

Q:「コラール」とはどういう意味ですか?

A:コラールとは「合唱のための」という意味で、交響曲第9番の終楽章で4人のソリスト(ソプラノ、アルト、テノール、バス)と合唱団が歌っていることを指しています。

Q:ベートーヴェンは交響曲にどんな詩を使ったのですか?

A: ベートーヴェンは、フリードリヒ・シラーの詩「Ode an die Freude」(英語:Ode to Joy)を交響曲に使いました。この詩は、フランス革命の頃、ヨーロッパでこの考えが非常に重要になっていたため、平和と調和の中で共に生きるという強いメッセージが込められています。

Q: この交響曲の演奏時間はどのくらいですか?

A: この交響曲は1時間以上続きますが、これは当時としては珍しいことです。

Q: 第1楽章はどのような形式ですか?

A:第1楽章はソナタ形式です。

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A S S S S S S S S S S T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT EEE EEE EEE RRRR RRRR RRRR VVVVV VVVVVVVDVVV

百科事典を検索する