ダーウィンフィンチとは|ガラパゴスの進化とくちばしの適応解説

ダーウィンフィンチの進化とガラパゴスでのくちばし適応を初心者向けに図解で詳述。自然淘汰の実例や食性別くちばし比較で理解が深まる。

ダーウィンフィンチは、ガラパゴス諸島に生息する鳥類の一群で、一般にはフィンチと呼ばれる小型のパッセリーネ類に属します。種数は分類のしかたで異なりますが、群島内で分化した多数の近縁種から成り、形態や生態が多様です。

くちばしの多様性と適応

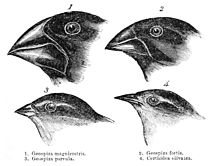

ダーウィンはこのフィンチ類を観察し、群島ごとや島内での個体群間にくちばしの形や大きさの違いがあることに着目しました。観察から得た結論は、食べ物や生息環境の違いに応じてくちばしが変化してきたというもので、これは自然淘汰の作用を示す重要な証拠となりました。くちばしの形状は食物の種類に密接に関係し、たとえば:

- 太くて短いくちばし:木の実や種子を割るのに適する。

- 細長いくちばし:花の奥や樹皮の隙間にいる昆虫を捕るのに有利。

- 中間的なくちばし:多様な餌資源を利用できる汎用型。

くちばしの形は個体の生存率や繁殖成功に影響するため、環境条件が異なる島ごとに異なる形質が選択されやすくなります。この過程が「適応放散(adaptive radiation)」と呼ばれる現象です。

進化論との関係と現代の研究

ダーウィンの観察は、フィンチ類が共通の祖先を持っており、分岐して多様化したことを示唆しました。そしてその考えはやがて進化論の重要な一部となりました。近年の研究では、くちばし形態の発生や遺伝的基盤についても多くが解明されています。代表的な知見は次の通りです:

- 発生生物学的には、特定の遺伝子の発現量やタイミングがくちばしの長さ・幅・曲がり具合を決める。

- 分子遺伝学の研究で、BMP4やCalmodulin(CaM)などの遺伝子や遺伝子領域がくちばしの形に関与することが示された。

- 長期的なフィールド研究(グラント夫妻らによる観察など)は、年ごとの環境変動に応じた自然選択の実例を提供している。干ばつや餌資源の変化により、くちばしの大きさや頻度が世代ごとに変わることが記録されています。

保全と現在の課題

ガラパゴスの固有種であるダーウィンフィンチは、外来種の侵入、疾病、ハビタットの破壊、気候変動などにより脅かされています。具体的には、ネコやネズミなど外来捕食者、外来植物による生態系の変化、及び鳥類に感染する病気(鳥ポックスやマラリア)が問題です。保全対策としては:

- 外来種の管理と駆除、

- 遺伝的多様性を維持するためのモニタリング、

- 生息地の保全・復元、

- 教育と観光管理による影響の最小化

などが行われています。これらの取り組みは、ダーウィンフィンチの長期的な存続と、進化研究のための貴重な自然実験場を守るために重要です。

まとめ

ダーウィンフィンチは、ガラパゴス諸島における適応と分化の典型例であり、くちばしの形の多様性を通して自然選択や進化の過程を理解する上で重要な存在です。古典的な観察から現代の分子・発生学的研究に至るまで、多面的に研究が進んでおり、同時に保全の重要性も高まっています。

ダーウィンのフィンチたちのくちばしの違いがよくわかる絵。

質問と回答

Q:ダーウィンフィンチとは何ですか?

A:ダーウィンフィンチはガラパゴス諸島に生息するフィンチ類で、通鳥類の一種です。

Q:チャールズ・ダーウィンはフィンチを何に使ったのですか?

A:チャールズ・ダーウィンは自然淘汰の証拠を示すためにフィンチを利用した。

Q:フィンチのくちばしはなぜ違うのですか?

A:フィンチが異なるくちばしを持っているのは、異なる種類の餌を食べるように適応しているからである。

Q: くちばしの適応がどのようにフィンチを助けているのか、例を挙げてください。

A:大きなくちばしを持つフィンチは木の実を割るのが得意で、長いくちばしを持つフィンチは昆虫を捕まえるのが得意だ。

Q:ダーウィンはフィンチについて何を観察したのですか?

A:ダーウィンは、フィンチが共通の祖先を持っていること、つまりくちばし以外はとてもよく似ていることを見抜くことができた。

Q:フィンチについてのダーウィンの観察は、最終的に何につながったのですか?

A: フィンチについてのダーウィンの観察は、最終的に進化論につながりました。

Q:ダーウィンのフィンチは実際にフィンチなのですか?

A:いいえ、一般的にはフィンチと呼ばれていますが、ダーウィンフィンチは実際には鳥類の一種です。

百科事典を検索する