自然淘汰(自然選択)とは?進化論の定義・仕組みと適者生存を解説

自然淘汰(自然選択)の定義と仕組みを図解で分かりやすく解説。ダーウィンの適者生存や遺伝の役割、進化の実例まで初心者向けに丁寧に紹介。

自然淘汰とは、進化論の中心的な概念である。イギリスの生物学者チャールズ・ダーウィンとアルフレッド・ラッセル・ウォレスが提唱したもので、適者生存と呼ばれることもある。ダーウィンは人工淘汰(選択的繁殖)との類推としてこの名を選んだ。

自然淘汰とは、有利な形質を持つ生物ほど繁殖しやすいというプロセスです。そうすることで、生物はこれらの形質を次の世代に伝えます。時間の経過とともに、このプロセスにより、生物は環境に適応することができるようになります。これは、有利な形質のための遺伝子の頻度が集団の中で増加するためです。

ある種のメンバーは、遺伝(遺伝学)の違いもあって、すべてが似ているわけではありません。これは、同じ親から生まれた子供にも当てはまります。これらの違いの中には、ある生物が特定の生息地で他の生物よりも生存や繁殖に優れている場合もあります。この生物が繁殖すると、その生物の子供たちは、その生物に優位性を与えた遺伝子を手に入れます。いくつかの適応は、非常に長続きし、多くの生息地で有用なものもあります。鳥類の環境での翼の進化は同じままである。環境が十分に変化した場合は、別の生物がより良いことがあります。

自然淘汰の基本的な仕組み

自然淘汰は次の3つの要素がそろうと働きます。

- 変異(variation):個体間に形質の違いがあること。突然変異や組み換え、遺伝的多様性によって生じます。

- 遺伝(heredity):有利な形質が子に伝わること。形質が遺伝的基盤を持つことが重要です。

- 自然選択(differential survival and reproduction):環境においてある形質を持つ個体がより多く子孫を残すこと。

これらが連続して起こることで、世代を経るごとに有利な遺伝子の頻度が集団内で増加します。自然淘汰は個々の遺伝子や個体に働く過程ですが、その結果として集団や種の形質分布が変化し、長期的には進化が進みます。

選択の種類

- 方向選択(directional selection):ある極端な形質が有利になり、その方向へ平均値が変化する。例:抗生物質耐性の進展。

- 安定化選択(stabilizing selection):平均に近い中間形質が有利になり、分布が狭まる。例:新生児体重の中間値が最も生存率が高い場合など。

- 分断(分散)選択(disruptive selection):両極端の形質が有利になり、集団が二分されることがある。長期的には種分化につながることもある。

- 性的選択(sexual selection):配偶者を得るための競争や求愛が選択圧となる。華やかな羽や鳴き声などがその例。

自然淘汰と他の進化要因との違い

自然淘汰は重要な進化の推進力ですが、それだけが進化を起こすわけではありません。ほかにも次のような要因があります。

- 遺伝的浮動(genetic drift):小さな集団で偶然に遺伝子頻度が変わる現象。

- 遺伝子流動(gene flow):個体移動による遺伝子の交換。

- 突然変異(mutation):新しい遺伝子変異を生み出す源。

これらは互いに作用し、ある場合には自然淘汰よりも強く集団の遺伝構成を変えることもあります。

よくある誤解

- 「強いものが生き残る」ではない:自然淘汰で重要なのは「繁殖に成功すること(生殖成功)」であり、単に力が強いことや大きいことが有利とは限りません。

- 進化は「目標」を持たない:環境に対する適応は過去の選択圧に基づく結果であり、ある種が「より進化した」などの方向性を意味しません。

- 「最適」には制約がある:遺伝的制約や生態的トレードオフ(例:早く成長すると寿命が短くなる)により、理論上の最適解に達しないことがあります。

代表的な実例

- ヒコバエや植物での人工選択と自然淘汰の比較。ダーウィンが示した人工淘汰との類推は、選択の効果を分かりやすく示した。

- 工業暗化(ペッパードモス)の有名な例:環境の汚染により保護色の色が変わり、選択圧が変わった。

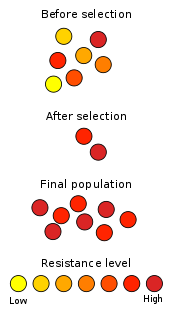

- 抗生物質耐性菌の出現:薬剤を使うことで耐性遺伝子を持つ株が選択される。

- ガラパゴスのフィンチ類:くちばしの形状が食物資源に応じて変化し、自然選択が観察された例。

自然淘汰が及ぶレベル

自然淘汰は通常「個体」や「遺伝子」の差に働くと説明されますが、群レベルや種レベルの選択が議論されることもあります。現代の進化生物学では、どのレベルでどのような選択が支配的かは文脈に依存するとされています。

まとめ(ポイント)

- 自然淘汰は変異・遺伝・差次的繁殖の組合せによって働き、集団の遺伝子頻度を変える主要なメカニズムである。

- 環境や生態系の変化によって選択圧は変わり、適応も変化する。

- 自然淘汰は進化を説明する重要な概念だが、遺伝的浮動や遺伝子流動、突然変異など他の要因とともに考える必要がある。

プロセス

自然淘汰は、なぜ生物が時間の経過とともに、解剖学的、機能的、行動的に変化していくのかを説明しています。その仕組みは次のようになっています。

- すべての生物は、その人口規模が永遠に急速に増加する可能性があるほどの繁殖力を持っています。

- 実際には、人口の規模がここまで大きくなることはありません。大抵の場合、数はほぼ変わらない。

- 食料などの資源は限られています。そのため、食料や資源の奪い合いがあります。

- 2つの個体は同じではありません。そのため、同じように生き、同じように繁殖することはありません。

- このバリエーションの多くは遺伝します。親は遺伝子を介して子供に形質を伝えます

- 次の世代は、生き残って繁殖した個体から生まれる。消去法は、個体と住んでいる環境との相対的な適合性によって起こる。何世代も経つと、集団はより有益な遺伝的差異を持ち、有害なものは少なくなる。自然淘汰とは、まさに淘汰のプロセスなのです。

例としては、以下のようなものがあります。

自然集団の中での自然淘汰の例は今ではかなりの数になりました。

抗生物質耐性

自然淘汰が作用しているよく知られた例は、微生物における抗生物質耐性の発達である。1928年にアレキサンダー・フレミングによってペニシリンが発見されて以来、抗生物質は細菌の病気と戦うために使用されてきました。細菌の自然集団は、膨大な数の個々のメンバーの中に、突然変異の結果として、その遺伝物質にかなりの変異を含んでいます。抗生物質にさらされると、ほとんどの細菌はすぐに死滅しますが、中には突然変異があって、わずかに感受性が低くなるものもあります。抗生物質への曝露期間が短ければ、これらの個体は治療を受けても生き延びることができます。耐性を持たない個体の排除は自然淘汰の一例である。

十分な時間を与えられ、抗生物質への繰り返しの曝露は、抗生物質耐性細菌の集団を出現させます。これは、医学研究者がそれらを殺すことができる新しい抗生物質を開発し続けている間、細菌が抗生物質に対してより少ない感受性である株を開発し続ける進化の軍拡競争、または共進化として知られているものにつながる。対応戦略には、通常、異なる強力な抗生物質の使用が含まれますが、最近では、これらの抗生物質にさえ耐性を持つMRSAの新しい株が出現しています。同様の状況は、植物や昆虫の農薬耐性や、キニーネに対するマラリアの耐性にも見られます。

カモフラージュ

有名な事例としては、コショウガの進化の研究がありますが、他にもたくさんの事例があります。これらの日飛蛾のほとんどは明るい色をしていましたが、ごく一部の蛾は暗い色をしていました。当初、明るい色の蛾は近くの木の明るい色にカモフラージュされていたため、よりよく生き残っていました。そのため、鳥には見えにくくなっていた。

工場が建設されたとき、汚染はすべての木を黒く見せました。今では、明るい色の蛾が暗い樹皮に対して目立っていました。環境が変化した後、暗い色の蛾が有利になった。暗い色を制御する遺伝子が蛾の集団の中に広がっていったのです。第二次世界大戦後、環境をよりきれいにするために汚染に対する制御が働いた。その後、再び明るい色の蛾が優位に立ち、今でははるかに一般的になっています。

擬態もその一例です。無害な昆虫の中には、危険な昆虫や不潔な味のする昆虫の真似をするものがいます。擬態はよりよい擬態がよりよく生き残るので進化します。擬態が進化するのは、優れた擬態の方が生き残りやすく、優れた擬態の方が劣った擬態よりも多くの子孫を残すためです。優れた模倣種の遺伝子は、その種の中でより一般的になります。時間が経つにつれて、模倣種はモデルに近づいていく。

抗生物質に対する耐性は、抗生物質の効果に対して免疫を持つ個体の生存によって増加する。彼らの子孫は抵抗性を継承し、耐性菌の新しい集団を生み出します。

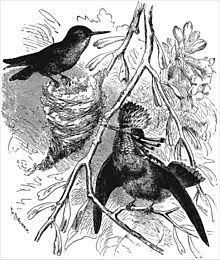

性的選択

性淘汰は自然淘汰の特別な種類である。これは、チャールズ・ダーウィンの理論で、ある種の進化形質は種内の競争によって説明することができるというものです。ダーウィンは、性淘汰を"一方の性の個体間の争い、一般的にはオスが、他方の性の所有権のために"の影響として定義しました。争うのは通常、オス同士である。男性の戦闘によって選択される形質は、第二次性徴(角、角などを含む)と呼ばれ、「武器」と呼ばれることもある。また、仲間の選択によって選択される形質は「装飾品」と呼ばれる。

メスはしばしば、外見的な装飾や誇張された形態の特徴を持つオスと交尾することを好みます。男性が印象的な装飾品や戦闘能力を開発することを可能にする遺伝子は、単に病気への抵抗力やより効率的な代謝機能を誇示しているだけで、女性にもメリットがあるのかもしれません。この考え方は「良い遺伝子」仮説として知られています。性淘汰は今日でも研究され、議論されています。

アーンスト・マイヤーは言った。

"ダーウィンの時代から、この種の選択には、はるかに広い範囲の現象が含まれていることが明らかになっており、性的選択というよりは、生殖成功のための選択と呼ぶ方が良いでしょう。繁殖成功のための新しい種類の選択が年々発見されていることを考えると、少なくともある種の高等生物においては、生存選択よりもさらに重要ではないかと考え始めています」。

チャールズ・ダーウィンの『人間の降臨と性と選択』からのイラストで、左がメス、右が装飾されたオスのタフトコケットLophornis ornatusを示しています。

質問と回答

Q:自然淘汰とは何ですか?

A:自然淘汰とは、有利な形質を持つ生物が繁殖しやすくなるプロセスです。そうすることで、その形質が次の世代に受け継がれるのです。このプロセスにより、集団の中で有利な形質を持つ遺伝子の頻度が増加し、生物は環境に適応することができるようになる。

Q:誰が自然淘汰を提唱したのですか?

A:自然淘汰は、1858年にイギリスの生物学者ダーウィンとアルフレッド・ラッセル・ウォレスによって、それぞれ独立に提唱されました。

Q:自然淘汰の別の呼び方は?

A:自然淘汰は「適者生存」と呼ばれることもあります。

Q:自然淘汰はどのように行われるのですか?

A:ある種の生物は、遺伝の違いもあり、すべてが同じではありません。つまり、ある種の生物は、特定の生息地で他の生物よりも生き残り、繁殖するのに長けている可能性があるのです。この生物が繁殖するとき、その子孫は、その生物に優位性を与えた遺伝子を得ることができ、環境に長い間適応することができるようになるのです。

Q:適応は常に多くの生息地で役に立つのでしょうか?

A:はい。適応の中には、非常に長持ちするものがあり、多くの生息地で役に立つことがあります。

Q:同じ親から生まれた子供でも、何か違いがあるのでしょうか?

A:はい。同じ親から生まれた子供でも、遺伝的な違いにより、他の種と比較して生存や繁殖に影響を与えることがあります。

百科事典を検索する