「悪の帝国」とは:レーガンの1983年演説が示した意味・由来と影響

レーガンの1983年演説で語られた「悪の帝国」の意味・由来と冷戦・核政策への影響を分かりやすく解説。歴史と政治の転換点を読み解く一記事。

「悪の帝国」とは、アメリカのロナルド・レーガン大統領(1911–2004)が冷戦期に用いた表現で、ソビエト連邦とその衛星国群を道徳的・政治的に断罪するための比喩である。ソ連本体に加え、ソ連が主導する「ソビエト型社会主義陣営」(ソ連と加盟共和国、さらに相互経済援助会議(コメコン)やワルシャワ条約機構に属する衛星国群)を指しており、形式的には独立していても、ソ連が安全保障や体制維持のために軍事介入や政治的圧力を行使できる関係性を強調する語であった。

起源と演説の文脈

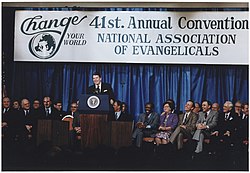

「悪の帝国」という言葉が有名になったのは、1983年3月8日にレーガン大統領がフロリダ州オーランドで行った「全米福音主義者協会(National Association of Evangelicals)」向けの演説である。この場でレーガンはソ連を道徳的に非難し、米国と自由世界の立場を明確にする必要性を説いた。1980年代初頭は核兵器・ミサイル配備や軍拡競争、核凍結を求める市民運動が高まっていた時期であり、レーガンの発言はそうした国際的・国内的議論のただ中で行われた。

演説の要旨と意図

- レーガンはソ連を単なる「競争相手」ではなく、道徳的に「悪」と位置づけることで、冷戦を善悪の対立として再定義し、国民の支持を得ようとした。

- 核兵器凍結や軍備削減に対しては、「双方の合意がなければ意味がない」と主張し、米国のみの一方的削減や表面的な「平和主義」が危険を招くと警告した。彼の立場は、強い軍事力を維持することで平和を守る(いわゆる「力による平和」)という考え方に基づいている。

- 演説は道徳的言説と現実的安全保障政策を結びつけ、軍事力増強や反共政策(後のレーガン・ドクトリン)を正当化する役割を果たした。

国内外の反応

- 支持する側は、レーガンの言葉が共産主義の本質を明確にし、自由主義陣営の結束を促したと評価した。

- 一方で批判も強く、特に外交的には緊張を不必要に高める、敵対的で硬直した見方だと批判された。批評家は「悪」と断じる二元論が交渉や緊張緩和(デタント)を難しくすると指摘した。

- ソ連側は公然と非難し、米国の挑発的発言として反発を示した。

政策への影響と歴史的評価

- レーガン政権はこの思想に基づき軍拡を進め、ソ連に対抗するための防衛強化や反共勢力への支援(いわゆるレーガン・ドクトリン)を推進した。これにより東西両陣営の競争は一時的に激化した。

- 同時に、レーガンの強硬姿勢と軍事的・経済的圧力が長期的にソ連の負担を増大させ、後の改革(ミハイル・ゴルバチョフのペレストロイカやグラスノスチ)や軍縮交渉へとつながった、という評価もある。1987年の中距離核戦力(INF)全廃条約など、後年の米ソ協議・合意は硬化した関係の変化を示す。

- 歴史家や政治学者の間では、「悪の帝国」表現の評価は分かれている。ある者は冷戦を道徳的に掘り下げた意義を認め、別の者は外交的柔軟性を損なったと批判する。

まとめ(レガシー)

「悪の帝国」は、冷戦期における米国の対ソ連認識と政策を象徴する言葉となった。単なる修辞以上に、国民感情を動員し、政策の正当化に用いられた点で重要である。最終的に1980年代後半には米ソ関係は対話と合意へと向かい、レーガンの強硬路線とその言説が交渉を妨げたか、あるいは逆に変化を促したかについては学術的議論が続いている。

全米福音主義者協会で演説するレーガン(1983年

オンラインソース

- "レーガン大統領、全米福音主義者協会での演説" レーガン情報ページ、1983年3月8日。

| · v · t · e | ||

| ||

| 生活と政治 |

|

|

| プレジデンシャル |

|

| スピーチ・ディベート |

|

| 書籍 |

|

| 選挙・大会・予備選 |

|

| ファミリー |

|

| レーガンの名を冠したもの |

|

| アルバム |

|

| 作品紹介 |

|

質問と回答

Q:「邪馬台国」とは何ですか?

A:「邪馬台国」とは、アメリカのロナルド・レーガン大統領がソビエト連邦とその衛星国を指して使った言葉です。

Q:「邪馬台国」という言葉が最初に使われたのはいつですか?

A: レーガンが1983年に行った演説の中で使われたのが最初と言われています。

Q: レーガンは演説の中で何を提案したのですか?

A: レーガンは演説の中で、善と悪の間で終わりなき戦争を続けることを提案し、両者が核凍結に合意する必要があることを強調した。

Q: レーガンは、米国が核兵器を削減しさえすれば、何が危険になると考えたか?

A: もし米国が核兵器を削減しさえすれば、それは単に平和の幻想を作り出すだけであり、非常に危険な詐欺だとレーガンは考えていた。

Q: レーガンは、この幻想の代わりに何を主張したのですか?

A: レーガンは、この幻想の代わりに、彼が「力による平和」と呼んだものを支持したのである。

Q: コメコンには誰がいたのですか?

A: コメコン(相互経済援助会議)のメンバーは、形式的には独立しているが、必要であれば常にソ連によって軍事力でコントロールされている衛星国であった。

Q: ロナルド・レーガンは平和をどのように考えていたのですか?

A: ロナルド・レーガンは、核兵器を減らすことによって生まれる幻想ではなく、力によって達成される平和を考えていた。

百科事典を検索する