ゲシュタルト心理学とは?歴史・主要法則と知覚の仕組み解説

ゲシュタルト心理学とは?20世紀の起源から主要法則(図と地、近接・類似など)と視覚知覚の仕組みを図解でわかりやすく解説。

ゲシュタルト心理学とは

ゲシュタルト心理学は、20世紀初頭にベルリンで形成された、心と脳の働きや知覚のあり方を説明する理論体系です。中心的な考え方は「人は刺激の断片の単純な総和としてではなく、全体(ゲシュタルト)として物事を認識する」という点にあります。視覚情報においてこの特徴は特に明瞭で、点や線の集合から図形やまとまり(形)を捉える力として現れます。

歴史と主要な人物

ゲシュタルト心理学は主にドイツの研究者たちによって発展しました。代表的な理論家には、クルト・コフカ、マックス・ヴェルトハイマー、ウォルフガング・ケーラー(カール・ストンプフの弟子)らがいます。彼らは、対象の視覚認識を個々の要素の単なる寄せ集めとしてではなく、全体的な構造(形)として把握されるものだと主張しました。

ヴェルトハイマーの観察は特に有名で、駅で見たストロボスコープや実験での点滅する灯りから「見かけの動き(apparent motion)」の現象を指摘しました。これは映画の基本原理に通じる現象でもあります。

ゲシュタルトの主要法則(視覚の組織化原理)

ゲシュタルト心理学は、知覚がどのような法則に従って要素をまとまりとして組織化するかを示すいくつかの原理を提案しました。代表的なものを挙げます。

- 近接(Proximity):近くにある要素はまとめて知覚されやすい。

- 類似(Similarity):色や形、明るさなどが似ている要素はグループとして認識される。

- 連続性(Good continuation):線や輪郭が滑らかにつながるように見える経路を優先して知覚する。

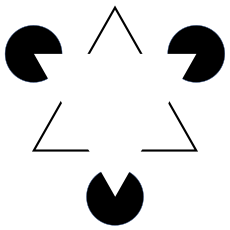

- 閉合(Closure):欠けている部分があっても、既知の形や輪郭を補って全体として認識する傾向。

- 図と地(Figure–ground):画面上のどれが「図(対象)」でどれが「地(背景)」かを分けて知覚する原理。

- 簡潔性・良い形(Prägnanz / Good gestalt):可能な限り単純で整然とした形で解釈しようとする。

知覚の仕組み:見かけの動き(ファ現象)と例

ヴェルトハイマーは、個々の瞬間的な刺激が連続するときに我々は「運動」を感じると指摘しました。例えば、点滅するライトが短い間隔で並ぶと、光が移動しているように見えることがあります。この「見かけの動き(phi phenomenon)」は映画のコマ送り(フレームの連続表示)やネオンの流れるような光の見え方と同じ原理です。

日常では、窓の外にある家や木、空を「まとまり」として認識し、色彩や微妙な明度の差を全て別個に数えるのではなく、意味ある対象(家・木・空)として把握します。ヴェルトハイマーはこれを次のように述べています:

"窓の前に立つと、家が見え、木が見え、空が見える。理論的には327の明るさと色のニュアンスがあったと言えるかもしれません。私には「327」があるのでしょうか?いいえ、私には空と家と木があります".マックス・ヴェルトハイマー『知覚形態における組織の法則』。1923

応用と現代への影響

- 視覚デザインやユーザーインターフェース(UI)では、ゲシュタルトの法則がレイアウトや視線誘導に活用されています。

- 認知心理学や知覚研究の基礎理論として、パターン認識、注意、学習、問題解決研究に影響を与えました(現代の認知心理学の前身の一部と見なされます)。

- 臨床応用として名称が似ているゲシュタルト心理療法がありますが、これはゲシュタルト心理学の理論とは別の心理療法体系であり混同しないよう注意が必要です。

批判と限界

ゲシュタルト心理学は観察に基づく洞察が豊富でしたが、批判も存在します。主な批判点は以下の通りです。

- 記述的であり、なぜそのように知覚が組織化されるのかという機構的・計量的な説明が不足している、とする立場。

- 普遍的な法則を主張しがちだが、学習や文化的要因、注意・期待の影響を十分に組み込んでいないとの指摘。

そのため、ゲシュタルトの法則はその後の心理学研究の出発点として発展・精緻化され、神経科学や計算論的認知科学と結びつけられて現在の理解に統合されていきました。

実験・観察の例

簡単な実験例としては、点や短い線を一定間隔で点滅させると動きが生じて見えること、視界に並んだ同じ形を近接させると一群として認識されること、図と地が逆転する「ルビンの杯(図地反転図)」のような錯視などがあります。これらはゲシュタルトの原理を直観的に体験できる例です。

まとめ

ゲシュタルト心理学は「全体は部分の総和以上である」という洞察にもとづき、知覚の組織化原理を示しました。多くの法則は今日でも視覚デザインや認知科学の基礎として有効であり、見かけの動きの研究などは映画や映像技術の理解にも貢献しています。一方で理論的・計量的説明の不足という批判もあり、現代の神経科学や計算論的アプローチと結びつくことでより豊かな説明へと発展しています。

"私たちは生まれながらにして、できるだけ良いゲシュタルトで物事を経験したいと思っています。"良い"とは、ここでは多くのことを意味することができ、そのような規則的な、整然とした、シンプルな、対称性など、その後、特定のゲシュタルトの法則を参照してください"

"元々の観察はヴェルトハイマーのもので、彼は、個々の感覚的な出来事の急速な連続以外の何物でもないところで、我々は運動を知覚すると指摘した。これは、彼がフランクフルトの駅で買ったおもちゃのストロボスコープで見たものであり、彼は急速に連続して点滅するライトで実験を行ったときに彼の研究室で見たものです(ツリーの周りをコースするように見えるクリスマスのライトや、ラスベガスの派手なネオンサインが動いているように見えるように見えるように)。この効果は見かけの動きと呼ばれ、実際には映画の基本原理である」と述べています。

この有名な「見えない」三角形の錯視は、ゲシュタルト知覚の例である。

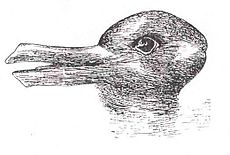

嫁と姑 。もう一つの曖昧な錯視

うさぎが見えるときもあれば、あひるが見えるときもある。

問題解決

Gestaltの心理学者は人間および類人猿の問題解決を研究する最初だった。Wolfgang Kohlerはチンパンジーが考えだけで問題を解決できることを示した; マックスWertheimerは図表が学生が幾何学問題を解決するのをいかに助けたか研究し、カールDunckerは一般的な問題解決を研究した。一般に、WertheimerおよびDunckerは両方とも「問題解決」へのより広い言葉「生産的な思考」を好んだが、それは今あまり使用されない。

質問と回答

Q:ゲシュタルト心理学とは何ですか?

A:ゲシュタルト心理学とは、20世紀初頭にベルリンで形成された精神と脳の理論です。脳は物事を単なる線や曲線の集まりとしてではなく、全体として見ていると述べています。

Q: ゲシュタルト理論は知覚をどのように説明するのですか?

A: ゲシュタルト理論では、人間は生来、物事をできるだけ良いゲシュタルト(全体の形)で経験しようとする働きがあるとして、知覚を説明しています。これは規則性、秩序性、単純性、対称性などを意味し、その上で特定のゲシュタルト法則を参照しているのです。

Q:ゲシュタルト心理学の考えを発展させたのは誰ですか?

A:ゲシュタルト心理学の考え方は、20世紀初頭のクルト・コフカ、マックス・ヴェルトハイマー、ウォルフガング・ケーラー(カール・シュトゥンプの弟子)といった理論家たちによって発展しました。

Q:「見かけの動き」の例とは?

A: 見かけの運動の例としては、個々の感覚的な事象の急速な連続に過ぎないのに、運動を知覚している場合があります。この効果は、クリスマス・イルミネーションが木の周りを回っているように見えたり、ラスベガスのネオンサインが動いているように見えたりすることで見ることができる。

Q: マックス・ヴェルトハイマーは、人が物体を知覚する方法について、どのようなことを観察したのでしょうか?

A: マックス・ヴェルトハイマーは、人は類似した物体や近くにある物体を意味のあるつながりのあるものとして見る傾向があることを観察した。また、窓際に立って家、木、空を眺めるとき、「327」の明るさやニュアンスではなく、空、家、木が見えることを指摘した。

Q:ゲシュタルト心理学は創設以来、どのように活用されてきたのですか?

A:ゲシュタルト心理学は、その創始以来、パターンや物の知覚、行動、思考、問題解決、精神病理学、そして現代の認知心理学のさらなる研究の基礎として使われています(ただし、ゲシュタルト心理療法とは別物であることに留意する必要があります)。

百科事典を検索する