土星の大白斑(グレートホワイトスポット)とは|特徴・原因・カッシーニ観測史

土星の大白斑(グレートホワイトスポット)の特徴と発生原因、カッシーニ観測データで読み解く、白い雲とアセチレン減少やホスフィン増加、アンモニア氷による形成過程を詳述

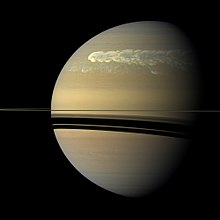

土星に現れる大白斑(Great White Spot/Great White Oval)は、肉眼や 望遠鏡で確認できるほど巨大な白い嵐です。白く見えることから、しばしば 木星の 大赤斑にならって「大白斑」と呼ばれます。斑点の直径は数千キロメートルに達することがあり、地球(地球)からも観測が可能な例が複数記録されています。

特徴

- 規模:数千キロメートル級。局所的に高濃度の雲と対流活動を伴います。

- 周期性:歴史記録では約1土星年(約29.5地球年)ごとに大規模な白斑が発生する傾向があり、1876年、1903年、1933年、1960年、1990年、2010年などに大規模事例が報告されています。

- 見え方:高高度に押し上げられた雲(主にアンモニア氷)が白く反射するため白斑として見えます。

- 電波・雷活動:強い対流に伴い雷放電や電波放出が増加することがあり、地上・探査機の観測により電波サインが検出されます。

原因(成因)

大白斑は主に深い大気からの強い上昇流(湿潤対流)によって引き起こされると考えられています。深層の暖かいガスが上昇して上層の雲層を押し上げ、成層圏近くまで達することでアンモニアの結晶(氷)やその他のエアロゾルが広範囲に形成され、白く見える帯や斑を作ります。対流に伴って化学組成や温度構造にも変化が生じます。

カッシーニによる観測史(2010–2011年の事例)

探査機機カッシーニは2010年末から2011年にかけて発生した大規模な北半球の白斑(通称2010–2011年大白斑)を詳細に観測しました。カッシーニの複数の観測によって、以下のような現象が確認されています:

- 発生と拡大:2010年12月ごろに局所的に発生し、数週間から数か月で経度方向に広がり、最終的には惑星全周を覆うまで成長しました。

- 化学組成の変化:雲の発達域では アセチレン(C2H2)が減少し、ホスフィン(PH3)など深層由来の物質が上昇して増加する観測結果が報告されました。これらは強い上昇流によって深層ガスが雲頂付近まで持ち上げられたことを示します。

- 温度構造の変化:対流領域では雲頂付近が相対的に冷却される領域が見られる一方、成層圏では「ホットビークン(stratospheric beacons)」と呼ばれる高温渦が形成されて成層圏の温度が局所的に上昇するなど、垂直方向で複雑な温度変化が観測されました。

- 雷と電波放射:強い対流活動に伴い雷放電が発生し、電波観測でも活動が検出されました(地上観測とカッシーニの受信機による観測)。

なぜ重要か

大白斑は土星大気の垂直・水平の循環、化学反応、雲形成過程を直接的に調べる格好の対象です。地上の 望遠鏡観測と探査機観測を組み合わせることで、太陽系の巨大ガス惑星に共通する大気ダイナミクスの理解が深まります。カッシーニが示した化学組成や温度の変化は、内部からのエネルギー輸送や対流のスケールについて重要な手がかりを与えました。

まとめ

大白斑は、数千キロに及ぶ大規模な対流嵐であり、深層ガスの上昇によるアンモニア等の氷雲形成が主な原因と考えられます。観測史上何度も発生しており、特に2010–2011年の事例は探査機による詳細観測で大気の化学・熱構造の変化が明らかになった重要な出来事でした。今後も地上観測と探査機データの組合せで、土星大気の理解がさらに進むことが期待されています。

土星の大白斑。

発生状況

斑点は28.5地球年ごとに起こる。これは、土星の北半球が最も太陽側に傾く夏至にあたる。以下は、記録された目撃例のリストで、この周期で斑点が発生した年は、1876年、1903年、1933年、1960年、1990年である。

- 1876年、アサフ・ホールが目撃。白い斑点を使って惑星の自転周期を計算した。

- 1903年 - エドワード・バーナードに見られる。

- 1933年 - 喜劇俳優でアマチュア天文学者のウィル・ヘイが見た。

- 1960年 - J.H.ボッサム(南アフリカ)に見られる。

- 1990年 - 9月24日から11月まで、スチュアート・ウィルバーに見られる。

- 1994年、地球とハッブル宇宙望遠鏡から見た。

- 2006年 - Erick Bondoux氏とJean-Luc Dauvergne氏により観測される。

- 2010年 - アンソニー・ウェスレーが初観測。

なぜ1876年以前にスポットが記録されなかったのかは謎である。18世紀から19世紀初頭にかけて、大赤斑の目撃例が途絶えたのと同じです。1876年の大白斑は非常に大きく、小さな望遠鏡でも見ることができました。それまでの記録が悪かっただけなのか、それとも1876年の大白斑は本当に望遠鏡時代の初物だったのか。どちらともいえないという説もある。

Mark Kidger氏は、3つの重要なホオジロザメのパターンについて説明しています。

- ホオジロザメは緯度によって交互に現れます。あるものは北温帯(NTZ)以上で見られ、次のものは赤道帯(EZ)でしか見られません。例えば、1960年の大白斑はNTZ、1990年の大白斑はEZにあった。

- NTZのホホジロザメは、EZのホホジロザメよりも短い間隔で発生しています(27年に1度、30年に1度)。

- NTZのホオジロザメは、EZスポットよりもはるかに見づらい。

Kidger氏は、次の大白斑は2016年にNTZで発生し、おそらく1990年の大白斑よりも目立たないものになるだろうと予測しています。

特徴

古典的な」大白斑は、壮大なイベントです。非常に明るい白い嵐が、いつもは鈍い土星の大気を照らし出す。主なものはすべて、土星の北半球で起きています。通常、別々の「スポット」として始まりますが、1933年と1990年の大白斑のように、経度方向に急速に大きくなっていきます。1990年の大白斑は、地球全体を一周するまでに成長しました。

質問と回答

Q:ホオジロザメとは何ですか?

A: 大白斑は土星にある嵐で、地球から望遠鏡で見ることができるほど大きなものです。

Q: なぜ大白斑と呼ばれるのですか?

A: 斑点が白く見えるためで、木星の「大赤斑」にちなんで「大白斑」と呼ばれています。

Q: 斑点の大きさはどのくらいですか?

A:数千kmの幅があります。

Q: 北方静電擾乱とは何ですか?

A: 2010年以降、土星を覆っている白い雲の大きな帯で、電波やプラズマの干渉を増加させているものです。

Q: カッシーニ衛星の追跡はどのようなものですか?

A: カッシーニ探査機は、北方静電妨害現象を追跡しています。

Q: カッシーニの情報では、白い雲についてどのようなことが判明していますか?

A: カッシーニの情報では、白い雲に含まれるアセチレンの減少、ホスフィンの増加、嵐の中心部での異常な温度低下が確認されています。

Q: 科学者たちは、白い斑点は何でできていると考えているのですか?

A: 科学者たちは、白い斑点は、惑星の雲の頂上から暖かいガスによって押し上げられたアンモニア氷でできていると考えています。

百科事典を検索する