同位体とは?定義・種類・質量差が生む化学的影響をわかりやすく解説

同位体とは?定義・種類・質量差が生む化学的影響を図解と例でやさしく解説。重水素の質量効果や実例で仕組みが短時間で理解できます。

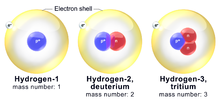

化学元素の原子には、さまざまな種類のものが存在します。これらは同位体と呼ばれています。同位体は、陽子(と電子)の数は同じですが、中性子の数は異なります。同じ元素の異なる同位体は、質量が異なります。質量とは、何かがどれだけの物質(または物質)を持っているかを表す言葉です。質量の違うものは重さが違います。同位体によって中性子の数が違うので、すべてのものが同じ重さになったり、同じ質量になったりするわけではありません。

同じ元素の異なる同位体は同じ原子番号を持っています。陽子の数も同じです。原子番号は陽子の数で決まります。しかし、同位体は中性子の数が違うので、質量が違います。

同じ場所にあるという意味の「同位体」という言葉は、周期表の同じ場所に同位体があることに由来しています。

中性原子では、電子の数は陽子の数と同じです。同じ元素の同位体でも、電子の数や電子構造は同じです。原子がどのように振る舞うかは電子構造によって決まるため、同位体は化学的にはほとんど同じですが、物理的には元の原子とは異なります。

重い同位体は、同じ元素の軽い同位体よりも化学的に反応が遅くなります。重水素はプロチウムの2倍の質量を持っているため、この「質量効果」はプロチウム(1H)と重水素(2H)の方が大きくなります。より重い元素の場合、同位体間の相対的な原子重量比ははるかに小さく、通常は質量効果は小さい。

同位体の表記と具体例

同位体は一般に、質量数(陽子+中性子の合計)を元素記号の左上に付けて表します(例:AX)。例えば

- 水素の同位体:プロチウム(1H、陽子1、中性子0)、重水素(2H、陽子1、中性子1)、三重水素(3H、トリチウム、陽子1、中性子2)。

- 炭素:12C(最も豊富で安定)、13C(安定)、14C(放射性、年代測定で利用)。

- ウラン:235U(核分裂しやすい)、238U(安定ではないが半減期が長い)。

安定同位体と放射性同位体

安定同位体は自然の中で安定に存在し、放射性崩壊しません(例:12C、13C、16Oなど)。一方、放射性同位体(ラジオアイソトープ)は時間とともに核崩壊を起こし、別の元素や同位体に変化します(例:14C、3H、235Uの一部)。放射性同位体は半減期という指標で崩壊の速さを表します。

化学的・物理的性質の違い

同位体間で電子数が同じなので、化学的性質(結合性や反応する方向性)は基本的に似ています。しかし、質量の違いは物理的性質に影響を与えます。具体的には:

- 密度や融点、沸点などの物理的性質がわずかに変わる。

- 振動エネルギー(ゼロ点振動)や分子の振動数が変わるため、赤外吸収やラマン散乱などのスペクトルに差が出る。

- 化学反応速度に影響する(同位体効果)。特に水素と重水素のように相対質量差が大きい場合は顕著です。

同位体効果(質量効果)の仕組みと種類

同位体効果は、質量差が原因で生じる化学反応速度や平衡の差です。主に次の2つに分類されます。

- 一次動力学同位体効果(Primary KIE):反応の律速段階で結合が切れたりできたりする原子が同位体で置換されている場合に大きく現れます。水素→重水素の置換では反応速度が数倍から十数倍変わることがあります(H/D置換で顕著)。これは結合エネルギーやゼロ点エネルギー差に起因します。

- 二次同位体効果(Secondary KIE):律速段階で直接関与しない原子が同位体置換された場合に現れる小さな効果です。

また、平衡同位体効果もあり、平衡状態における同位体の分配が温度や結合環境によって変わることが知られています(安定同位体比の分別=フラクショネーション)。

同位体の測定と分離

同位体比や同位体存在比は主に質量分析法(特に同位体比質量分析、IRMS)で測定されます。核磁気共鳴(NMR)でも特定同位体(13Cや15Nなど)の検出が可能です。

同位体の分離(濃縮)には以下のような手法があります:

- ガス遠心分離法(ウラン濃縮など)

- ガス拡散法、吸着・化学的交換法(同位体交換)

- レーザー同位体分離(高選択的)

応用例

- 年代測定:14C年代測定は有機物の年代推定に広く使われます。

- 追跡とトレーサー:重水素や18O、15Nなどを使った代謝経路や環境プロセスの追跡。

- 医療:PET検査に用いる放射性核種(例:18F)や放射性同位体を用いた治療。

- エネルギー:重水(D2O)は原子炉で減速材として使われ、ウラン同位体の濃縮は核燃料に不可欠。

- 環境・古気候研究:氷床や樹木年輪の酸素・水素同位体比から過去の気候を復元する。

- 化学・生物学研究:同位体標識化合物を用いた反応機構の解析や質量分析による定量。

まとめ

同位体は同じ元素で陽子数(原子番号)は同じでも中性子数が異なるため質量が変わる原子のことです。電子構造は同じため化学的性質は似ていますが、質量差によるゼロ点エネルギーや振動数の違いが化学反応速度や平衡に影響を与えます。これらの性質は、基礎研究から医療、年代測定、原子力産業まで幅広い分野で重要な役割を果たしています。

水素の同位体

安定性

原子核は、陽子と中性子が核の力で結合したものです。陽子は正に帯電しているので、互いに反発する。中性である中性子は、核を安定化させます。中性子は核の中にあるので、陽子は少し離れたところに押し出されます。これにより、陽子間の静電的反発が減少します。中性子はまだお互いに、そして陽子に魅力的な核の力を発揮しています。2つ以上の陽子が原子核に結合するためには、1つ以上の中性子が必要です。陽子の数が増えれば増えるほど、安定な原子核を持つために必要な中性子の数も増えていきます。

自然界では、いくつかの元素は単一の同位体しか持っていません。例えば、フッ素19(19F)は、いくつかの中で唯一の安定したフッ素の同位体です。他の元素は多くの同位体を持っています。例えば、キセノンは9つの同位体を持っています。安定同位体を持つ81の元素のうち、安定同位体の数が最も多いのは10(元素のスズ)です。

放射性同位体の中には放射性のものがあります。これらは放射性同位体と呼ばれています。その他は放射性ではありません。これらは安定同位体と呼ばれています。

水素には3つの共通同位体があります。水素の最も一般的な同位体はプロチウム(1H)と呼ばれています。水素原子に余分な中性子(原子質量2)を持つものを重水素(2H)といいます。また、陽子が1個、中性子が2個(原子質量3)の水素をトリチウム(3H)と呼びます。プロチウムと重水素は安定同位体ですが、トリチウムは放射性同位体です。

周期表の中で最も重い元素はすべて放射性物質です。ラドン、トリウム、ウランの同位体はすべて放射性物質です。これは、原子核の内部にある核の力が、内部にたくさんの陽子と中性子があると、すべての粒子をまとめるのに苦労するからです。

関連ページ

- 同位体電気化学

質問と回答

Q:アイソトープとは何ですか?

A: 同位体とは、ある化学元素の原子の種類が異なるもので、挙動は非常に似ていますが、重さが異なります。

Q:同位体はどのように違うのですか?

A:同じ元素の原子は、陽子の数は同じですが、同位体の違いにより中性子の数が異なります。その結果、陽子の数と中性子の数を足した質量数にも違いがあります。

Q:すべての同位体は安定ですか?

A:いいえ、安定でない同位体もあり、それらは放射性崩壊によって別の同位体や元素に変化します。このような同位体を放射性同位体と呼び、放射性でない同位体を安定同位体と呼びます。

Q:同位体はどのように識別するのですか?

A:同位体は通常、元素名と質量数で示されます。例えば、炭素12(12C)は陽子6個と中性子6個を持つ原子ですが、炭素14(14C)は中性子8個を持つ原子です。

Q:「同位体」とはどういう意味ですか?

A:「同位体」という言葉は「同じ場所にある」という意味で、同じ元素の原子が周期表の同じ場所にあることを指しています。

Q:中性子の数が多い原子は、少ない原子より重くなるのはなぜですか?

A:中性子の数が多い原子は、中性子の数が少ない原子に比べて、粒子(中性子)を多く含み、全体の質量が増えるため、重くなります。

百科事典を検索する