アリスタルコス(紀元前310–230頃)— 古代ギリシャの太陽中心説先駆者・天文学者

古代ギリシャの天文学者アリスタルコス—太陽中心説の先駆者としての生涯と業績、地動説への挑戦と影響をわかりやすく紹介。

アリスタルコス(紀元前310年頃 - 紀元前230年頃)は、古代ギリシャの天文学者、数学者である。彼は太陽を宇宙の中心に置き、その周りを地球が回っているというモデル(初期の太陽中心説)を唱えた。アリスタルコスはクロトンのフィロラオスの考え方に影響を受けつつ、太陽を「中心火(central fire)」に準じて位置づけ、他の天体をそれぞれの距離に従って配したと伝えられる。彼の説は当時の主流であったアリストテレスやプトレマイオスの地動説を(注:誤り。原文では「地動説を支持」とあるが、実際にはアリストテレスやプトレマイオスは地球中心(地動説ではなく地球静止の地心説)を支持しており、アリスタルコスの太陽中心説は古代では広く受け入れられなかった)対立するものであり、多くの学者に否定された。

略歴と活動

アリスタルコスの生涯については不確かな点が多い。伝承ではサモス島出身とされ、紀元前4世紀末から3世紀前半に活動したと考えられる。彼は幾何学と天文学の知識を用いて観測と理論を結びつける手法を採り、当時の学問的伝統から一歩進んだ数学的・幾何学的な分析を行った。

主な業績と方法

- 太陽中心説の提唱 — アリスタルコスは地球が自転し、公転することで天体の見かけの運動が説明できると考え、太陽を中心に据えるモデルを示した。彼は、太陽が地球よりも遥かに大きいことから、宇宙の中心にふさわしいと論じた。

- 『太陽と月の大きさおよび距離について』(断片・要約が伝わる) — 月と太陽の距離および大きさを幾何学的に推定する試みを行った。具体的には、上弦・下弦のときの太陽・月の視角関係や月食時の影の大きさなどを利用して、太陽が月よりもはるかに遠く大きいと結論付けた。彼は太陽の距離を月の数倍(古代の推定では約18〜20倍など)と見積もり、その結果として太陽が地球より大きいことを示した。

- 観測と幾何学の結合 — アリスタルコスは三角法の原理に基づく幾何学的手法で角度や比を計算し、観測値から天体の相対位置・大きさを導いた。これらは後の天文学的測定法の先駆的な例と見なされる。

古代での受容とその後の影響

アリスタルコスの太陽中心説は当時広く受け入れられなかった。主流であったアリストテレス的宇宙観や、後のプトレマイオスによる幾何学的・天動説モデル(地球中心)に比べると直観に反し、観測上の恒星視差が検出できないために説得力を欠いた。紀元前3世紀以降の多数の学者は地球中心説を支持し続けたが、アリスタルコスの名前や考えは散発的に言及され続けた。たとえばアルキメデスは著作の中で彼の名を挙げ、後世の天文学者や思想家も断片的に彼の説を伝えている。

資料の現存状況と研究

アリスタルコス自身の著作は大部分が散逸しており、現代に伝わるのは一部の断片や他著作中での言及、要約である。現存する主要なものは月と太陽の大きさ・距離に関する記述で、これは古代ギリシャの幾何学的手法が応用された貴重な史料である。中世以降、彼の考えは断片的に伝承され、ルネサンス期に至ってコペルニクスらが太陽中心説を再提起する際に古代の先駆者として言及された。

評価と遺産

意義:アリスタルコスは、観測に基づく数理的推論を用いて宇宙の構造に関する大胆な仮説を提示した点で重要である。太陽が中心にあるという考えは、後の近代天文学(特にコペルニクスの理論)につながる思想的源流の一つとされる。

記念:彼の名は、月のクレーター名(Aristarchus)や学術的議論の中でしばしば引用されるなど、天文学史上の重要人物として記憶されている。

補注(史実確認)

注意すべき点として、古い文献や二次資料の訳注では用語の混同や誤記が見られる。特に「地動説/地心説」といった表現は文脈により逆に記されることがあるため、原典の語句や歴史的背景を確認することが重要である。

個人情報

ヘリオセントリズム

太陽中心説とは、太陽を中心に据えた考え方である。原文は失われているが、アルキメデスの著書『サンド・レコナー』には、アリスタルコスの別の著作が紹介されており、その中で彼は別の仮説として天動説を提唱している。アルキメデスはこう書いている。

あなた(ゲロン王)は、「宇宙」とは、地球の中心を中心とし、太陽の中心と地球の中心を結ぶ直線を半径とする球体のことを、ほとんどの天文学者がそう呼んでいることをご存じでしょう。これは、あなたが天文学者から聞いた一般的な説明です。しかし、アリスタルコスはある仮説からなる本を出し、その仮説の結果、宇宙は今述べた「宇宙」よりも何倍も大きいことが明らかになった。彼の仮説は、恒星と太陽は動かず、地球は円周上を太陽の周りを回転し、太陽は床の中央に位置し、太陽と同じ中心に位置する恒星の球は非常に大きく、地球が回転すると仮定した円は恒星の距離と、球の中心がその表面に与える割合と同じになる、というものである。

- 砂時計

つまり、アリスタルコスは星が非常に遠くにあると信じていたのです。そのため、観測可能な視差(地球が太陽の周りを回るときに星が相対的に動くこと)がなかったのです。星は、古代に一般的に考えられていたよりもはるかに遠くにあり、わずかな星の視差は望遠鏡でなければ検出できない。

地動説は惑星の視差を説明するもので、恒星の視差が観測されないのはこのためと考えられていた。プルタークの次の一節(On the apparent face in the orb of the Moon)が示唆するように、天動説の否定は一般的であった。

クレアンテス(アリスタルコスの同時代人でストア派の指導者)は、宇宙の竈を動かしたアリスタルコスを不敬罪で起訴することがギリシャ人の義務であると考えた...天は静止し、地球は斜めの円を描いて回転していると仮定し、同時に自転している。

- Tassoul, 太陽・恒星物理の簡潔な歴史

古代の天文学者で、アリスタルコスの天動説を支持したことが知られているのは、アリスタルコスの1世紀後に生きたヘレニズム時代の天文学者セレウコスだけである。

天動説は、約1800年後にコペルニクスによって復活し、その後、ケプラーやニュートンが、ケプラーの惑星運動の法則やニュートンの重力・力学の法則という物理法則に基づいて理論的に説明することに成功しました。

プリセッション

バチカン図書館には、1年の長さの推定値を記した2つの古文書が保存されている。2つの異なる値について記載されている古代の科学者はアリスタルコスだけである。どちらも後にヒッパルコスやプトレマイオスが用いた値に近く、示された歳差はほぼ正確に1世紀あたり1度であり、低すぎる値であることがわかる。100年に1度の歳差は、アラブ人までのすべての後世の天文学者が使っていたものである。アリストゥルキウスの時代の正しい値は、1世紀あたり約1.38度である。

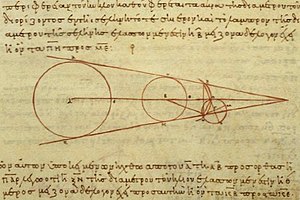

左から)太陽、地球、月の相対的な大きさに関する紀元前3世紀のアリスタルコスの計算(紀元後10世紀のギリシャの写しより

質問と回答

Q: サモスのアリスタルコスとは誰ですか?

A: アリスタルコスは古代ギリシャの天文学者、数学者です。

Q: アリスタルコスの宇宙モデルとは?

A: アリスタルコスの宇宙モデルでは、太陽を中心に置き、その周りを地球が回っていました。

Q: アリスタルコスはどのような影響を受けましたか?

A: アリスタルコスはクロトンのフィロラオスという哲学者、数学者から影響を受けました。

Q: アリスタルコスは "中心火 "として何を特定したのですか?

A: アリスタルコスは「中心の火」を太陽としました。

Q: アリスタルコスは太陽の周りに惑星をどのような順序で配置しましたか?

A: アリスタルコスは太陽の周りの惑星を正しい距離の順に配置しました。

Q: アリスタルコスの考えは、当時の他の人々にはどのように受け止められましたか?

A: アリストテレスやプトレマイオスの地動説を支持して、アリスタルコスの天文学的考えは否定されました。

Q: アリスタルコスのおおよその寿命は?

A: アリスタルコスは紀元前310年頃から紀元前230年頃まで生きていました。

百科事典を検索する