地動説(ヘリオセントリズム)とは|コペルニクス・ケプラー・ガリレオの概要と歴史

地動説(ヘリオセントリズム)の誕生とコペルニクス、ケプラー、ガリレオの功績をわかりやすく解説し、地心説からの転換と近代天文学の歴史を追う入門ガイド

ヘリオセントリズムとは、地球や他の惑星が太陽系の中心である太陽を中心に自転しているという考え方です。

(注)正確には、惑星は太陽の周りを回る「公転」をし、地球はさらに自転(自らの軸のまわりの回転)もしています。ヘリオセントリズムは「天体の運動を太陽を中心に説明するモデル」という意味で用いられます。

起源と歴史的背景

古代ギリシャには、すでにいくつかのヘリオセントリックな考えがあり、例えばサモスのアリストアルクスなど、太陽中心の宇宙像を唱えた学者もいました。しかし古代以降は、プトレマイオスに代表される複雑な天動説(地球中心のモデル)が長く受け入れられており、多くの観測を円や周転円(エピサイクル)で説明していました。

その状況を根本から問い直し、ヘリオセントリズムに基づく体系的な説明を初めてまとめたのがニコラウス・コペルニクスでした。これが近代天文学の始まりである。コペルニクスは1543年にラテン語で著書 De revolutionibus orbium coelestium(「天球の回転について」) を刊行し、太陽中心の宇宙モデルを提示しました。

なぜ地動説が注目されたか(観測上の問題)

古来、人々が天体を地球の周りに動いていると感じたのは、地上から見た見かけの運動が理由です。しかし長期にわたる観測では、いくつかの現象が地球中心モデルでは説明しにくいことが明らかになりました。代表的なのが惑星の逆行運動(惑星が一時的に進行方向と逆に動いて見える現象)です。コペルニクスはこれを、地球と他の惑星の相対運動で自然に説明できることを示しました(例えば地球が外惑星を追い越すとき、外惑星は逆行して見える)。

また、当時は恒星の年周視差(地球の公転による恒星位置の年周期的なずれ)が観測されておらず、これが地動説に対する反論の一つになっていました。視差が観測可能になるまでには高度な測定精度が必要で、初めて確実に観測されたのは19世紀(フリードリヒ・ベッセルによる恒星の年周視差観測、1838年)です。

コペルニクスの業績と限界

コペルニクスは、惑星が太陽の周りを回るという単純で強力なアイデアを復活させ、天体の順序や運動の概念を整理しました。これにより多くの観測がより自然に説明できるようになりましたが、コペルニクス自身はまだ完全な解決を示してはいませんでした。彼は依然として円運動や微調整のための回転円(エピサイクル)を部分的に用いており、惑星軌道の正確な形状や力学的な原因(なぜそのように動くのか)までは示せませんでした。また、出版にあたっては弟子や同時代者の手で「仮説として読むべし」といった前書きが付けられ、理論の哲学的位置づけがあいまいにされた点もありました。

ケプラーとガリレオによる発展

コペルニクスの後、正確な観測と理論の結びつけによって地動説は一段と進展しました。重要な人物にヨハネス・ケプラーとガリレオ・ガリレイがいます。ケプラーは、丹念な観測記録(特にティコ・ブラーエの観測資料)を用いて惑星運動を解析し、次の三つの法則を確立しました。

- 第1法則(楕円軌道の法則):惑星は太陽を焦点とする楕円軌道を運動する。

- 第2法則(面積速度一定の法則):惑星と太陽を結ぶ線分が掃く面積は同じ時間で等しい。

- 第3法則(調和の法則):惑星の公転周期の二乗は軌道長半径の三乗に比例する。

これにより、惑星の軌道が円ではなく楕円であること、運動の規則性が明確になりました。

一方、ガリレオ・ガリレイは自作・改良した望遠鏡を用いて天体観測を行い、ヘリオセントリックな宇宙観を支持する決定的な証拠を多数提供しました。主な観測成果には次があります。

- 木星の衛星の発見(ガリレオ衛星、1610年):天体が地球だけを中心に回るという考えを否定する直接証拠。

- 金星の満ち欠け(フェーズ)の観測:金星が太陽の周りを回っていることを示唆し、地心説では説明しにくい。

- 月面の地形(クレーターや山脈)の観測:天上界は完全無欠ではないという古典的信念への挑戦。

- 太陽黒点の観測:天体が静的でも完全でもないことを示した。

受容とその後の発展

ヘリオセントリズムの受容は一晩で起きたわけではなく、17世紀から18世紀にかけて観測技術の進歩と力学(特にアイザック・ニュートンの万有引力の理論)によって徐々に定着しました。ニュートン力学はケプラーの法則を力学的に説明し、惑星運動の原因(重力)を与えたことで、太陽中心モデルが物理的に妥当であることを確立しました。

一方で宗教的・哲学的な対立や刊行当初の慎重な扱い(前書きの問題など)もあり、教会との衝突や議論が生じました。ガリレオは地動説支持の主張が原因で宗教裁判にかけられ、有罪とされる歴史的事件も知られています。

現代における位置づけ

現代天文学では、ヘリオセントリズムは太陽系の基本的な枠組みとして確立されていますが、太陽が「宇宙の中心」であるとはされていません。コペルニクス自身が考えた「太陽が宇宙の中心である」という考えは誤りであり、太陽は多数ある恒星の一つに過ぎません。太陽は数十億ある銀河のうちの一つである天の川銀河の一部です。銀河は宇宙の大規模構造の一要素であり、位置に「中心」はないと考えられています。

今日の視点では、太陽系の中心をどの座標系で扱うかは目的によって選ばれます(太陽中心座標系、地球中心座標系など)。また、重力理論の発展により、太陽系内外の運動をより高精度に記述できるようになっています。

まとめ(ポイント)

- ヘリオセントリズムは惑星が太陽の周りを回るという考えであり、地球の公転と自転を区別して理解することが重要です。

- コペルニクスは体系的に太陽中心モデルを提示し、近代天文学の出発点を作りました。

- ケプラーとガリレオの仕事により、観測と理論の両面からモデルが強化され、後のニュートン力学で決定的に支持されました。

- 現代では太陽系は太陽を中心とするが、太陽自体は銀河の中の一星に過ぎず、宇宙の中心と見なされていません。

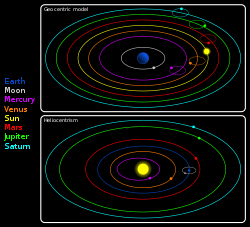

上の写真は、地球を中心にした場合の太陽系の姿です(地動説)。下の写真は太陽を中心にしたもので、実際にはどのようになっているかを示しています。

質問と回答

Q:天動説とは何ですか?

A:太陽中心主義とは、地球や他の惑星は太陽系の中心である太陽の周りを回っているとする考え方です。

Q:誰が天動説を唱えたの?

A:古代ギリシャのサモスのアリスタルコスなど、多くの人が天動説を提唱しましたが、それが正しい理由を考えたのはニコラウス・コペルニクスが最初です。

Q:コペルニクス以前は、ほとんどの人が何を信じていたのでしょうか?

A:コペルニクス以前は、ほとんどの人が太陽や他の惑星は地球の周りを回っていると考えていました(これは地動説と呼ばれていました)。これは、地球の上に立つと、太陽や星が空を横切って動いているように見えるからです。

Q: コペルニクスは『De revolutionibus orbium coelestium』(「天球の回転について」)という本の中で、どのような説明をしたのでしょうか?

A: コペルニクスは『De revolutionibus orbium coelestium(天球の回転について)』という本の中で、惑星の運動に関して、地球が太陽系の中心にあると信じている人には意味のないことがなぜ起こるのかを説明しました。コペルニクスは、太陽が太陽系の中心にあると考えるべきであると、その理由を説明したのです。

Q: コペルニクスの後、さらに進歩した人物は誰ですか?

A: コペルニクスの後に進歩した天文学者は、ヨハネス・ケプラーとガリレオ・ガリレイです。例えば、ケプラーは、惑星が完全な円を描いて公転していないことを示し、ガリレオは非常に優れた望遠鏡を作り、天動説を裏付けるのに貢献したのです。

Q: コペルニクスも太陽が宇宙の中心にあると考えたのですか?

A: はい、彼も当初はそう考えていました。しかし、現在では、太陽は天の川銀河の一部であり、それ自体は宇宙にある何十億もの銀河のうちの一つに過ぎないことが分かっており、これは誤りであることが分かっています。

百科事典を検索する