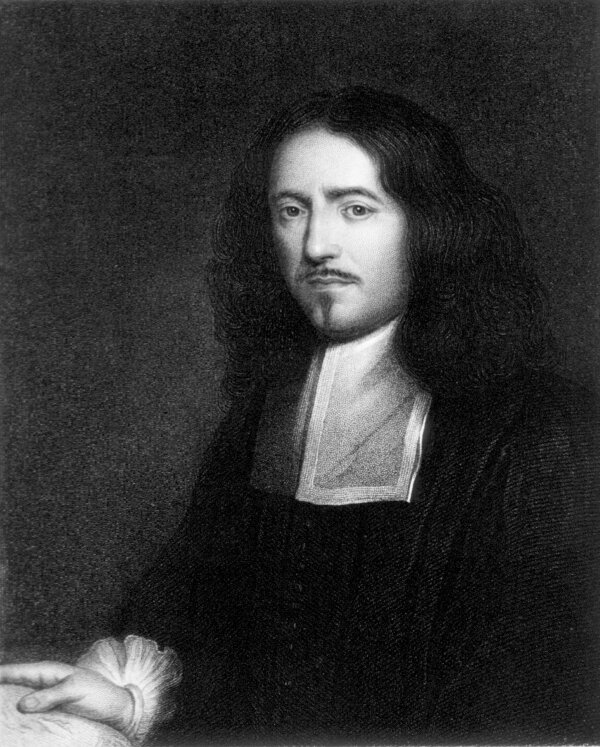

マルチェロ・マルピーギ(1628–1694)— 顕微鏡解剖学の先駆者とマルピーギ管の発見

マルチェロ・マルピーギの顕微鏡解剖学とマルピーギ管発見を詳解。毛細血管、肺構造、昆虫呼吸など画期的業績を紹介。

マルチェロ・マルピーギ(Marcello Malpighi、1628年3月10日 - 1694年11月29日)は、イタリアの医師で、マルピーギ管系のようないくつかの生理学的特徴に名前をつけました。

顕微鏡は17世紀の初めに発明されましたが、ロバート・フックが改良するまではあまり使われていませんでした。その後、マルチェロ・マルピーギ、フック、ネヘミア・グロウ、アントニー・ファン・リューウェンフックらが調査を開始した際には、事実上未開発の道具を手にしていました。

マルピーギは、カエルを研究して、それまでは均質な肉の塊だと考えられていた肺の構造を実証し、肺の中で空気と血液がどのようにして混ざり合っているかを説明しました。マルピーギはまた、皮膚、腎臓、肝臓の研究にも顕微鏡を用いました。例えば、黒人の遺体を解剖した後、マルピーギは黒い皮膚の起源について画期的な研究を行いました。彼は、黒い色素が皮膚のすぐ下にある粘液の層と関連していることを発見したのです。

彼は動物の毛細血管を最初に見た人で、動脈と静脈のつながりを発見しました。顕微鏡で見た最初の人かもしれません。マルピーギは顕微鏡を使って、シルクワームが肺を使って呼吸をしているのではなく、皮膚に小さな穴が開いていることを発見しました。これはすべての昆虫に当てはまることが判明した。

マルピーギは植物と動物の両方について幅広い知識を持ち、その両方の研究に貢献したからです。ロンドンの王立協会は、1675年と1679年に彼の植物学と動物学の著作を2冊出版した。1687年には別冊が、1697年には別冊が出版された。マルピーギは自伝の中で、ロバート・ホワイト(Robert White, 1645-1703)の版画で飾られた『Anatome Plantarum』について、「全文学界で最もエレガントな形式」と語っている。

生涯の概略

マルチェロ・マルピーギはイタリアの農村部で生まれ、若くして医学を学びました。ボローニャを中心とする当時の医学教育の影響を受けつつ、解剖や観察に基づく実験的な手法を重視しました。生涯を通じて多数の解剖と顕微鏡観察を行い、それらの観察を詳細な写実的な図版と記述で残しました。晩年はローマで過ごし、1694年に没しました。

主な業績と発見

マルピーギは、顕微鏡を用いた組織学(顕微鏡解剖学)の基礎を築いた人物と評価されています。主な発見と貢献は次の通りです。

- 毛細血管の観察:動脈と静脈をつなぐ微細な血管(毛細血管)を観察し、ウィリアム・ハーベイの血液循環説を補強しました。これにより血液の全循環の理解が大きく進みました。

- 肺の微細構造:カエルなどを用いて肺が均一な塊ではなく、薄い壁と小室(後の肺胞)からなることを示し、気体交換の機構を説明しました。

- マルピーギ小体・マルピーギ層・マルピーギ管の命名対象:腎臓の糸球体や皮膚の基底層(マルピーギ層)、昆虫の排泄器官であるマルピーギ管(Malpighian tubules)など、彼の名を冠した構造は多数あります。これらは後の組織学・比較解剖学で重要な概念となりました。

- 昆虫呼吸の解明:蚕(シルクワーム)などの昆虫が肺を使わず、皮膚(外骨格)に開く多数の気門とそれに続く気管(tracheae)で呼吸していることを示しました。これが多くの昆虫に共通する呼吸様式であると判明しました。

- 皮膚や肝臓・脾臓の微細構造:皮膚における色素の位置や層構造、肝臓や脾臓の組織構造についての観察を残し、病理学や比較解剖学にも影響を与えました。

研究手法と学問的意義

マルピーギは顕微鏡という新しい道具を徹底的に活用し、細かい組織を薄片にして観察するなど、現代の組織学に通じる手法の先駆けとなりました。彼の観察は詳細な図版と結び付けられており、その精密さは同時代の研究とは一線を画していました。これにより、解剖学は単なる肉眼的な構造記述から、微視的構造に基づく機能理解へと移行していきました。

主要著作と国際的な評価

マルピーギは動植物の解剖学に関する多数の論文と図譜を残しました。ロンドンの王立協会が彼の研究を出版したことからもわかるように、当時の科学界で高く評価され、国際的な交流の中でその成果が広まりました。いくつかの重要な著作は生前刊行され、没後に補遺や未刊行の原稿が発表されています。

遺産と影響

マルピーギの仕事は、後の顕微鏡技術の発展、組織学、発生学、比較解剖学に大きな影響を与えました。彼の名前は今日でも多くの解剖学的構造に残っており、医学教育や生物学の歴史で重要な位置を占めます。歴史的には、顕微鏡という新たな観察手段を駆使して自然の微細構造を世界に示した点が、科学的方法の進展における重要な一歩と評価されています。

参考(主な命名例)

- マルピーギ小体(腎臓の糸球体や脾臓の小結節)

- マルピーギ層(皮膚の表皮の基底・有棘層)

- マルピーギ管(昆虫の排泄器官:Malpighian tubules)

マルチェロ・マルピーギは、観察と記述を重んじる古典的な解剖学と、顕微鏡を核にする近代的な組織学をつなぐ橋渡しをした科学者でした。その成果は現在の生命科学の基盤となり、彼を「顕微鏡解剖学の先駆者」として位置づける理由となっています。

オペラオムニア 1687年

マルチェロ・マルピーギ

質問と回答

Q:マルチェロ・マルピーギとは何者か?

A: マルチェロ・マルピーギは1628年3月10日から1694年11月29日の間に生きたイタリアの医師です。マルピーギア管系をはじめとするいくつかの生理学的特徴に自分の名前をつけたことでも知られている。

ロバート・フックは顕微鏡を開発するために何をしたのですか?

A:ロバート・フックは顕微鏡という機器を改良し、科学的研究に役立つ身近なものにした。

Q:マルチェロ・マルピーギは肺についてどのような発見をしたのでしょうか?

A:マルチェロ・マルピーギは、カエルからヒトへと研究を進め、肺が均質な肉の塊ではなく、空気と血液が混ざり合う独立した構造であることを明らかにしました。

Q:他にどのような器官を顕微鏡で研究したのでしょうか?

A: マルピーギは肺の研究だけでなく、皮膚、腎臓、肝臓の組織も顕微鏡で研究していました。

Q:黒い肌について、彼が発見した画期的なこととは?

A: マルチェロ・マルピーギは、黒人の遺体を解剖した結果、皮膚のすぐ下に黒い色素がヌルヌルした層を伴っていることを発見しました。これは当時としては画期的な発見でした。

Q:その他に、顕微鏡で動物から何を見つけたのでしょうか?

A: マルチェロ・マルピーギは、動物の毛細血管を顕微鏡で観察し、動脈と静脈がつながっていることを発見した、おそらく人類最初の人物の一人です。さらに、カイコが皮膚にある螺旋状の小さな穴で呼吸していることを発見し、これはすべての昆虫に共通していることがわかった。

Q:植物学や動物学の著作はどのように出版されたのですか?

A:ロンドン王立協会が1675年と1679年に植物学と動物学の2巻を出版し、1687年に第2版が、1697年に補巻が出版されました。

百科事典を検索する