マインドコントロール(洗脳)とは 定義・手法・心理的影響と対策

マインドコントロール(洗脳)の定義と手法を図解でわかりやすく解説し心理的影響や被害事例を紹介して実践的な対策と予防法を専門家の視点で伝える必読ガイド

マインドコントロール(洗脳、強制的説得、思想統制とも呼ばれる)は、ある人物や集団が他者の信念や行動を意図的に変え、支配しようとする一連の方法やプロセスを指す概念です。個人の意思決定、感情、価値観、行動パターンに影響を与え、場合によっては被害者に深刻な害をもたらします。

一般にこれは、あるグループまたは個人が他の人を説得して、彼らの基本的な信念や価値観を変えさせるプロセスを指します。集団や個人は、非倫理的または強圧的な手段を用いて他者を従わせ、操作者の望む行動や信念を持たせることがあり、それはしばしば被支配者に害を及ぼします。

この用語は、心理的なものであれ何であれ、個人の思考、行動、感情、意思決定に対するコントロールを損なう(損害を与える)あらゆる戦術に適用されます。

洗脳やマインドコントロールの理論は、もともと、全体主義政権がプロパガンダや拷問技術を通じて戦争捕虜を体系的に教化することに成功しているように見えることを説明するために開発されたものです。ただし、現代では宗教的カルト、極端な政治集団、詐欺的な勧誘、家庭内の虐待的関係、企業内の過度な洗脳的手法など、さまざまな文脈で論じられます。

主な手法(テクニック)

- 情報操作:意図的に情報を遮断したり、偏った情報だけを与えることで世界観を変える。

- 隔離:家族や友人との接触を断つことで外部の意見に触れさせず、依存状態を作る。

- 反復と洗練された説得:同じメッセージを繰り返し与え、信念を固定化させる。

- 恐怖と罰:拒否や反抗に対する脅し、罰則で従属を強いる。

- 愛情操作(ラブボミング):過剰な賞賛や親密さを最初に示して信頼を獲得する。

- 報酬と罰の条件付け:望ましい行動に報酬を与え、望ましくない行動を罰する。

- 睡眠不足や過度の疲労:判断力を低下させやすくするために利用されることがある。

- 段階的要求(フット・イン・ザ・ドア):小さな要求から始めて徐々に大きな要求に誘導する。

心理的影響と被害

- 自己判断力の低下、批判的思考の喪失

- 感情の麻痺や極端な依存、孤立感の増強

- トラウマや不安、うつ状態などの精神的健康問題

- 家族関係や社会的関係の破綻、経済的損失

- 長期的には自己同一性(アイデンティティ)の混乱

誰が影響を受けやすいか(脆弱性要因)

- 強いストレスや人生の転機にある人(失業、病気、家庭問題など)

- 社会的に孤立している人、支援ネットワークが弱い人

- 情報リテラシーや批判的思考スキルが十分でない人

- 若年者や高齢者、認知機能が低下している人

- カリスマ性のあるリーダーに強く惹かれる性格傾向のある人

見分け方(兆候)

- 急に持論を絶対視し、反対意見を全く受け付けなくなる

- 友人や家族との接触を避ける・断つようになる

- 睡眠や食事など基本的な生活習慣が乱れる

- 集団の教義や指導者の命令に対し極端に従順になる

- 金銭的要求や過度な奉仕を強いられる

対策と回復

- 予防:情報リテラシーと批判的思考の教育、健康な社会的ネットワーク作り。

- 早期介入:身近な人が変化に気づいたらやさしく声をかけ、対話を試みる。無理に離脱を強制すると逆効果になることがあるため慎重に。

- 専門的支援:精神科医、臨床心理士、被害者支援団体、法律相談などを活用する。トラウマに配慮した治療(トラウマインフォームドケア、認知行動療法など)が有効な場合がある。

- 法的対処:詐欺や脅迫、暴力が絡む場合は警察や弁護士に相談する。国や地域によって扱いが異なるが、強制的な徴収や監禁、未成年者への悪影響などは法的措置の対象になり得る。

- 支援ネットワークの再構築:家族や友人、支援グループとの関係を徐々に回復することが重要。

用語と批判

「洗脳」や「マインドコントロール」という言葉は一般に強いイメージを伴いますが、学術的には定義が一様でなく、過度に単純化されることを批判する研究者もいます。多くの研究は、完全に意識を奪うような一方向的プロセスは稀であり、個人の選択や抵抗、文化的・社会的文脈が重要であると指摘します。

まとめ

マインドコントロールは、他者の思考や行動を変えようとするさまざまな手法を総称した概念であり、適切に対処しなければ被害が深刻化します。予防としての教育と社会的支援、問題が起きたときの慎重で専門的な介入が重要です。疑わしい状況に遭遇したり、身近な人にその兆候が見られる場合は、専門家や支援団体に相談することを強くおすすめします。

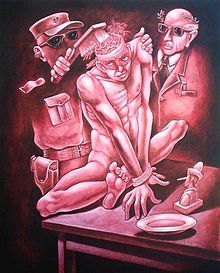

洗脳を風刺的に描いた作品

歴史

マインドコントロールの考え方は、人類の歴史のどの段階にも見られると指摘する著者もいる。それらは本質的に、人類の歴史に広く存在する宗教的改宗とプロパガンダの技術を極端に利用したものである。

朝鮮戦争

オックスフォード英語辞典では、1950年10月7日発行のマイアミ・ニュースのエドワード・ハンターの記事で、brainwashingが最も早く使われたと記録されている。朝鮮戦争中、当時ジャーナリストを経て米国諜報部員となったハンターは、中国の洗脳をテーマにした本や記事を次々と執筆した。

洗脳(xǐ năo)とは、もともと中国の毛沢東政権下で用いられた強制的な説得の方法論を表す言葉である。この方法は、人々の考え方を変え、新しい中国の社会システムの「正しい考え方」を持つ一員となることを目的としていた。

ハンターやこの中国語を使った人々は、それまでの戦争と違って、捕虜になった後に敵側に亡命するアメリカ人GIの割合が比較的高い理由を説明するために、この言葉を使った。また、イギリスの無線家ロバート・W・フォードやイギリス陸軍大佐ジェームス・カーンも、戦争中の監禁中に中国から洗脳技術を施されたと主張している。アメリカで最も有名なのは、フランク・シュワブルという捕虜のケースである。彼は拘留中、細菌戦に参加したことを告白した。

カルトと焦点のズレ

朝鮮戦争後、マインドコントロールの対象は政治から宗教に移行した。1960年代以降、新宗教運動(NRM)に接する若者が増えてきた。その中には、突然、家族や友人とは全く異なる信仰や行動をとるようになり、大切な人との接触を絶ったり、無視したりする者もいた。カルト反対派は、このような突然の劇的な宗教的転換を、マインドコントロールによるものだと説明した。メディアもすぐにそれに追随し、反カルト運動に共鳴する社会科学者たちは、たいてい心理学者であったが、より洗練された洗脳のモデルを開発した。これらの理論を受け入れる心理学者もいたが、社会学者たちはほとんどが、これらの理論がNRMへの改宗を説明する能力に懐疑的であった。

質問と回答

Q: マインドコントロールとは何ですか?

A:マインドコントロールとは、洗脳、強制的説得、思想統制とも呼ばれ、他人の信念や行動をコントロールするプロセスのことです。

Q: 人はどのようにしてマインドコントロールによって他人の信念や行動をコントロールしようとするのでしょうか?

A: 集団や個人が、他者の基本的な信念や価値観を変えるよう説得するために、しばしば非倫理的な方法を用いて、他者が操作者の望むことを信じ、実行するように仕向けます。

Q:マインドコントロールは、操られている人にどんな害を与えるのでしょうか?

A:マインドコントロールは、思考、行動、感情、意思決定など、操作される人自身のコントロールを損なうため、多くの場合、操作される人に害を及ぼします。

Q: なぜ洗脳やマインドコントロールの理論が生まれたのでしょうか?

A: 洗脳やマインドコントロールの理論は、もともと、全体主義政権がプロパガンダや拷問技術を通じて捕虜の洗脳に組織的に成功しているように見えることを説明するために開発されました。

Q: マインドコントロールの目的は何ですか?

A: マインドコントロールの目的は、操作者の信念や価値観を採用するように説得することで、個人の信念や価値観を変えることです。

Q: マインドコントロールに使われる方法はすべて倫理的ですか?

A:いいえ、マインドコントロールに使用されるすべての方法が倫理的であるとは限りません。

Q:マインドコントロールは団体だけが使えるのですか、それとも個人でも使えるのですか?

A:集団も個人も、相手の信念や価値観を変えるよう説得するためにマインドコントロールを使うことができます。

百科事典を検索する