ムーアの法則とは?トランジスタ数・定義・歴史・半導体への影響と今後

ムーアの法則とは何か、トランジスタ数の推移と定義、歴史的背景、半導体産業への影響と今後の課題を図解と共にわかりやすく解説。

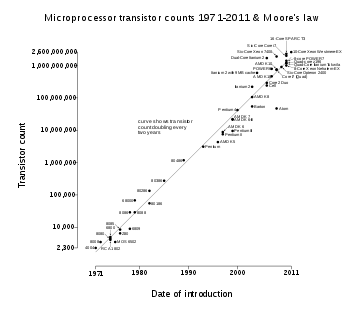

ムーアの法則は、集積回路のトランジスタ数が約2年ごとに2倍になるという経験則です。Intelの幹部であるDavid House氏は、この期間を「18か月」だと述べ、これは「トランジスタ数の増加」と「回路やプロセスの高速化」の両方を合わせたときにチップの性能が約18か月で2倍になるという観察に基づくものです。ムーアの法則とHouseの観測は、しばしば混同されますが、ムーアはトランジスタ数の増加そのものを指し、Houseは性能(パフォーマンス)を指している点が異なります。

定義と補足

1965年にインテルの共同創業者ゴードン・ムーア氏が発表した論文では、1958年の集積回路の発明以降、部品数(トランジスタ数)が毎年2倍になっているという観察を示し、この傾向は「少なくとも10年間は」続くだろうと予測しました。後に業界の言説では「約2年で2倍(=1.5〜2年の幅)」という形で広まり、David Houseの「18か月」説と合わせて語られるようになりました。厳密には「法則(law)」というよりは長期的な経験則・トレンドです。

歴史と実際の経過

ムーアの予測はその後数十年間にわたり非常に良く当てはまりました。トランジスタ数は1960年代から2010年代にかけて指数関数的に増加し、これにより消費電力当たりの性能や集積密度が急速に改善しました。こうした進展は半導体産業全体の長期計画や研究開発の目標設定に大きな影響を与え、業界は世代ごとのプロセス縮小(ナノメートル世代)や新しいデバイス構造の導入でこのトレンドを追い続けてきました。

ムーアの法則がもたらした影響

多くのデジタル電子機器の能力は、ムーアの法則と強く結びついています:処理速度、メモリ容量、各種センサー性能、そしてデジタルカメラの画素数や小型化など、これらは指数的な速度で改善されました。ムーアの法則は単に技術的な指標であるだけでなく、通信、クラウド、モバイル、AIなどの新しい産業やサービスの成長を促す基盤にもなり、世界経済におけるデジタル化を加速させました。

技術的・経済的な限界と転換点

しかしムーアの法則は無限に続くものではありません。物理的制約(トランジスタの微細化が原子スケールに近づくと発生するトンネリングやばらつき、熱問題)、および経済的制約(先端ファブの設備投資が何十億ドル単位で高騰すること)により、従来のスケーリングは難しくなってきました。さらに、いわゆるDennardスケーリング(面積あたりの電力密度が一定に保たれるという仮定)は2000年代半ばに崩れ、周波数向上による性能伸長が頭打ちになったため、業界はマルチコア化や並列化へとシフトしました。

業界の対応と現在の技術

半導体メーカーは単にトランジスタを小さくするだけでなく、様々なアプローチで性能向上を図っています。代表的な取り組みは以下の通りです。

- 微細化の継続:EUV(極端紫外線)リソグラフィの導入などにより、7nm、5nm、3nm世代へと進展。

- 新しいトランジスタ構造:FinFETからゲート・オール・アラウンド(GAA)やナノシート型トランジスタへの移行。

- 3D積層・パッケージ技術:チップレット構成、TSVや高密度フリップチップ接続、3D積層メモリなどで集積度を向上。

- アーキテクチャの最適化:汎用CPUだけでなく、GPU、TPU、NPUなど用途特化型プロセッサやハードウェアアクセラレータの活用。

- 新材料・新プロセス:高誘電率ゲート材料や新たな配線材料、さらにはポストシリコン技術の研究。

今後の展望

ムーアの法則が示してきた「トランジスタ数の指数的増加」は、形を変えながら今後も続く可能性がありますが、単純な縮小だけでの継続は難しくなっています。業界は次のような方向で進化すると考えられます。

- 「スケーリングの拡張」:微細化とパッケージ技術(チップレット、3D積層)を組み合わせ、総合的な集積度を高める。

- 「性能の多様化」:周波数上昇ではなく、専用ハードや並列化、ソフトウェア最適化で性能を引き出す。

- 「新しい計算モデル」:量子コンピューティングやニューロモーフィックコンピューティングなど、特定用途での飛躍的な性能向上を目指す研究が進む。

- 「持続可能性とコスト管理」:製造コストとエネルギー効率を重視した設計とサプライチェーンの最適化。

業界のロードマップと指標

ムーアの法則は今も研究開発やロードマップ作成の重要な指標として参照されています。かつてのITRS(International Technology Roadmap for Semiconductors)はその役割を果たしましたが、その後IRDS(International Roadmap for Devices and Systems)など新たな取り組みに移行し、単なるトランジスタ数の増加だけでなく性能、エネルギー効率、システム全体の最適化を含めた指標が重視されるようになっています。

まとめ

ムーアの法則は「トランジスタ数が指数的に増える」という経験則であり、それにより半導体技術と電子機器の進化が加速してきました。しかし物理的・経済的な限界のため、今後は単純な微細化だけではない多様な技術(3D積層、専用アクセラレータ、材料・構造の革新など)を組み合わせることで、引き続き性能向上やコスト効率の改善を図っていくことが現実的な方向です。業界全体が「ムーアの精神(継続的な改善と革新)」を保ちながら、新しい形の進歩を模索しています。

CPUのトランジスタ数の導入日に対するプロット。縦軸のスケールは半対数で、線は2年ごとにトランジスタ数が2倍になる指数関数的な成長に対応しています。

.jpg)

1982年からオズボーンポータブルコンピュータ、および2007年のアップルのiPhone。オズボーンエグゼクティブは100倍の重さを量る、ほぼ500倍のボリュームで大きく、約10倍のコストがかかります(インフレのための調整)、と携帯電話のクロック周波数の1/100を持っています。

質問と回答

Q:ムーアの法則とは何ですか?

A:ムーアの法則とは、集積回路のトランジスタの数が約2年ごとに2倍になる、というものです。

Q:チップの性能が2倍になるこの時期を予測したのは誰ですか?

A:インテル社幹部のデビッド・ハウス氏は、この時期のチップ性能の倍増を予測していた。

Q:このトレンドはいつ頃から語られるようになったのでしょうか?

A:このトレンドは、インテル創業者のゴードン・ムーアが1965年の論文で初めて説明したものです。

Q: 予測はどの程度正確でしたか?

A:この予測は非常に正確であることが証明されており、半導体産業における長期計画の指針や研究開発の目標設定に利用されています。

Q:ムーアの法則がデジタル・エレクトロニクスに及ぼす影響とは?

A:ムーアの法則により、処理速度、メモリー容量、センサー、さらにはデジタルカメラの画素数やサイズなどが飛躍的に向上し、デジタルエレクトロニクスが世界経済に与えるインパクトは大きくなっています。

Q:この傾向はこれまでどのくらい続いているのでしょうか?

A:この流れは半世紀以上続いています。

Q: 最近、集積回路で部品が2倍になる頻度に変化はありますか?

A:はい - 2015年、インテルは開発ペースが遅くなったことを指摘し、ブライアン・クルザニッチCEOは「今日、我々の開発ペースは2年よりも2年半に近い」と述べています。

百科事典を検索する