集積回路(IC)とは|仕組み・種類・用途をわかりやすく解説

集積回路(IC)の仕組み・種類・用途を初心者向けにわかりやすく解説。マイクロチップの構造、性能比較、応用例や設計ポイントまで図解で学べる入門ガイド。

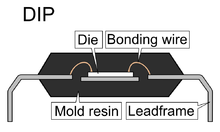

集積回路(IC、マイクロチップ、シリコンチップ、コンピュータチップ、チップとも呼ばれる)とは、特別に用意されたシリコン(または他の半導体)にフォトリソグラフィーを用いて電子回路を刻み込んだものである。シリコンチップには、論理ゲート、コンピュータプロセッサ、メモリ、および特殊なデバイスを搭載することができます。チップは非常に壊れやすいので、通常はプラスチックのパッケージで保護されています。チップとの電気的接触は、チップをパッケージから突き出た大きな金属ピンに接続する小さなワイヤーによって行われる。

ICの仕組み(簡単な概要)

集積回路は微小なトランジスタや抵抗、コンデンサ、配線を極めて高密度にチップ上に配置して動作します。トランジスタはスイッチや増幅の基本素子で、組み合わせることで論理演算やメモリ動作、信号処理が可能になります。クロックや電源、入出力回路を含めた設計が一体となって機能します。

製造プロセス(概略)

- ウェハ(薄いシリコン基板)の準備:高純度シリコンから薄い円盤状のウェハを作ります。

- 酸化・薄膜形成、ドーピング:表面に酸化膜を作ったり、不純物を注入して電気特性を調整します。

- フォトリソグラフィー:光を使って回路パターンを転写し、エッチングで不要部分を除去します。

- 金属配線の形成:複数層の配線を作り、トランジスタ同士を接続します。

- 化学機械研磨(CMP)や検査:平坦化や欠陥検査を行い、良品のダイを切り出します。

- 組立・パッケージング・テスト:チップをパッケージに封入し、最終動作確認を行います。

これらの工程はクリーンルームで行われ、微細化(プロセスノードの縮小)とともに高精度な装置が必要になります。

主なパッケージと接続方式

- DIP、QFP、SOICなどのリード付きパッケージ

- BGA(ボールグリッドアレイ)やCSP(チップスケールパッケージ)などの密着型パッケージ

- ワイヤーボンディング:チップとパッケージを細い金属線で接続する従来方式

- フリップチップ:チップを裏返して直接基板に接合する方式(低寄生容量、高周波特性に有利)

- 3D積層・TSV(貫通電極):複数のダイを立体的に接続し高密度化を図る技術

種類(用途別・機能別)

- デジタルIC:論理回路・CPU・マイクロコントローラ・FPGAなど。計算や制御が主目的。

- アナログIC:増幅器、電源管理(PMIC)、センサー用フロントエンドなど。連続信号処理を担当。

- ミックスドシグナルIC:アナログとデジタルを同一チップに統合。ADC/DACや無線ICなどが該当。

- メモリIC:DRAM、SRAM、NANDフラッシュ等。データ記憶が目的。

- ASIC(特定用途向けIC):特定機能に特化したカスタムチップ。

- SoC(システムオンチップ):プロセッサ、メモリ、周辺回路を1つのチップに統合したもの。スマートフォンなどで広く使用。

代表的な用途

- スマートフォン・パソコン(CPU、GPU、通信チップ)

- 家電(制御用マイコン、電源IC)

- 自動車(ADAS、エンジン制御、電動化関連のパワー半導体)

- 産業機器・ロボット(リアルタイム制御、セーフティ回路)

- 医療機器(計測・画像処理、埋め込み用低消費電力IC)

- IoTデバイス(低消費電力マイコン、センサーハブ)

ICがディスクリート回路より優れている点

- 小型化と高密度化:多数の素子を一つのチップに集積できる。

- 低コスト(量産時):大量生産で単価が下がる。

- 高速・低消費電力:配線長が短く寄生容量が小さいため高速化と省電力化が可能。

- 高信頼性:部品点数が減ることで接続不良などの故障が減少。

- 再現性の高い性能:同一プロセスで同じ特性を得やすい。

課題と最新動向

微細化の限界、発熱・熱管理、リーク電流の増加、回路設計の複雑化、ファブ(製造工場)建設や装置投資の高額化などが現代の大きな課題です。これらに対し、以下のような技術が進展しています:

- EUV露光など次世代リソグラフィーで微細化を継続

- 3D積層ICやチップレットによる高性能化と歩留まり改善

- 新材料(GaN、SiCなど)の導入で高耐圧・高周波特性を実現

- AI専用プロセッサやアクセラレータの台頭で用途特化型設計が増加

品質管理と歩留まり

ウェハ上の不良やプロセス変動により全てのダイが良品になるわけではありません。歩留まり(良品率)を高めるために設計の冗長性、テスト構造、故障解析が重要です。ファウンドリ(受託製造)と設計企業の協業で、信頼性試験(温度サイクル、耐電圧試験など)も徹底されます。

まとめ

集積回路は現代の電子機器を支える中核技術であり、設計・製造・パッケージング・テストまで多くの専門技術が関わります。用途に応じて最適な種類のICが選ばれ、微細化や3D化、材料革新などで今後も進化を続ける分野です。

半導体

シリコンなどの半導体は、電流を流す(あるいは流さない)ように制御することができる。これにより、相互に制御できるトランジスタを作ることができる。ラジオやパソコン、電話機など、多くの家庭用品に搭載されている。その他の半導体デバイスには、太陽電池、ダイオード、LED(発光ダイオード)などがある。

デュアルインラインパッケージ(DIP)の側面図

プラスチック・クワッド・フラット・パック(PQFP)の写真

発明の内容

1958年と1959年、ほぼ同時期に2人の人物が集積回路のアイデアを思いついた。トランジスタは、ラジオなどの家庭用機器に搭載され、日常的に使われるようになっていた。トランジスタは、ラジオから電話に至るまで、あらゆる機器に使われていたが、当時、メーカーは真空管に代わる小型のものを必要としていたのである。トランジスタは真空管よりも小型であったが、ミサイル誘導などの最新の電子機器には十分な大きさではなかった。

7月のある日、テキサス・インスツルメンツ社に勤務していたジャック・キルビーは、「トランジスタだけでなく、回路を構成するすべての部品をシリコンで作ることができる」と思いついた。当時、ICにコンデンサや抵抗を入れる人はいなかった。これで未来が変わり、集積回路の製造・販売が容易にできるようになる。キルビーの上司は、このアイデアを気に入り、さっそく仕事をするように言った。9月12日、キルビーは実用的なモデルを完成させ、2月6日にテキサス・インスツルメンツ社は特許を申請した。テキサスインスツルメンツ社の最初の固体回路は、指先ほどの大きさだった。

一方、カリフォルニアでは、もう一人の男が同じことを考えていた。1959年1月、ロバート・ノイスは、フェアチャイルドセミコンダクターという小さな新興企業で働いていた。彼もまた、回路全体を1つのチップに収めることができると考えていた。キルビーは個々の部品を作るための詳細を考えていたが、ノイスは部品をつなぐためのより良い方法を考えた。これを「ユニタリー・サーキット」と名付けた。1961年4月25日、特許庁はキルビーの出願を分析中のロバート・ノイスに集積回路の最初の特許を与えたのである。現在では、2人とも独立してこのアイデアを考案したと認められている。

やがて、ハイブリッド(HIC)とモノリシック(MIC)という2種類の集積回路が登場した。ハイブリッド型は20世紀後半には廃れてしまった。

世代

| 名前 | 期間 | 各チップのトランジスタ数(約) |

| SSI(スモール・スケール・インテグレーション) | 1960年代前半 | 1つのチップには数個のトランジスタしか入っていない |

| MSI(中規模統合) | 1960年代後半 | 1チップに数百個のトランジスタを搭載 |

| LSI(大規模集積回路) | 1970年代半ば | 1チップに数万個のトランジスターを搭載 |

| VLSI (Very Large-Scale Integration) | 20世紀後半 世紀 | 数十万個のトランジスター |

| ULSI (Ultra-Large Scale Integration) | 21世紀 | 100万個以上のトランジスター |

VLSIとULSIの違いはよくわからない。

分類

集積回路のパッケージには、DIP(Dual in-line package)、PLCC(Plastic leaded chip carrier)、TSOP(Thin small-outline package)、PQFP(Plastic Quad Flat Pack)などのチップパッケージがあります。一部の小型のものは表面実装技術用のパッケージになっている。内部のトランジスタは、非常に高いスイッチング速度を必要とするような特殊な回路では、バイポーラトランジスタを使用することもある。しかし、ほとんどはMOSFETである。

関連ページ

質問と回答

Q: 集積回路とは何ですか?

A:集積回路は、ICまたはマイクロチップとも呼ばれ、フォトリソグラフィで電子回路がエッチングされた特別に準備されたシリコンの一部です。

Q: シリコンチップに搭載できるデバイスにはどのようなものがありますか?

A: シリコンチップには、ロジックゲート、コンピュータプロセッサ、メモリ、特殊なデバイスを搭載することができます。

Q: なぜチップを囲むようにプラスチックパッケージが使われているのですか?

A:チップは非常に壊れやすいので、保護するためにプラスチックパッケージが使われています。

Q: チップとの電気的接触はどのように行われるのですか?

A: チップと電気的接触は、チップとパッケージから突き出た大きな金属ピンを接続する小さなワイヤーを通して行われます。

Q: ディスクリート回路ではなく、ICを使用する2つの利点は何ですか?

A: ICはディスクリート回路に比べて、コストと性能という2つの大きな利点があります。1個のトランジスタで回路を構成するのではなく、数百万個のトランジスタを1つのチップに搭載できるため、コストが低く抑えられます。性能は、部品がより速く動作し、より少ない電力を使用することができるため、より高くなります。

Q: ICにはどのような種類がありますか?

A:集積回路は、アナログ、デジタル、ミックスドシグナル(アナログとデジタルの両方が同じチップ上にあるもの)に分類されます。

Q: 1つのチップを特定の目的に合わせて設計することは可能ですか?

A:はい、電卓としてしか使えない電卓チップのように、1つのチップが特定の目的のために設計されている場合があります。

百科事典を検索する