MOSFETとは:構造・動作原理と用途をわかりやすく解説

MOSFETとは?構造や動作原理を図解でわかりやすく解説。初心者向けに用途や回路での使い方、選び方まで実例を交えて学べる入門ガイド。

MOSFETは、金属酸化物半導体電界効果トランジスタの略です。トランジスタは、特に目覚まし時計、電卓、コンピュータなどで使用されている小型の電気デバイスであり、現代の電子機器の最も基本的な構成要素の一つです。少数のMOSFETはアナログ信号を増幅または処理します。ほとんどのMOSFETは、デジタル電子機器で使用されています。

基本構造

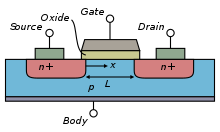

MOSFETは単純に言えば、ソース(Source)、ドレイン(Drain)、ゲート(Gate)、および基板(ボディ、Substrate または Bulk)で構成されます。ゲートは通常薄い酸化物(シリコン酸化膜、SiO2 など)で半導体から絶縁されており、この構造が名前の「金属酸化物半導体(MOS)」に当たります。ゲートに電圧をかけると酸化物下の半導体領域に電界が発生し、チャネルが形成されてソースからドレインへの電流が流れます。

動作原理(簡潔な説明)

MOSFETは、電気のバルブのような役割を果たします。それらは、他の2つの接続(「ソース」と「ドレイン」)間の電気の流れを制御するために使用される1つの入力接続(「ゲート」)を持っています。別の言い方をすれば、ゲートは2つの出力を制御するスイッチとして機能します。調光可能なライトスイッチを考えてみましょう。ノブ自体が「ON」「OFF」またはその中間を選択し、ライトの明るさを制御します。スイッチ自体が「ゲート」であり、「ソース」は家に入ってくる電力であり、「ドレイン」は電球です。

動作は主に以下のように分類されます:

- エンハンスメント型:ゲート電圧が閾値電圧(Vth)を超えるとチャネルが生成されて電流が流れる(通常のMOSFETの多く)。

- デプレッション型:ゲートをある電圧にすると元々あるチャネルが遮断されるタイプ(特殊用途で使われる)。

チャネルの形成と閾値

ゲートに電圧を加えると、酸化膜下の半導体表面に多数キャリア(n型では電子、p型では正孔)が集まりチャネルを作ります。この現象はMOSコンデンサの原理と密接に関連しています。ゲート-ソース間電圧(Vgs)がある閾値電圧(Vth)を越えるとチャネルが導通し、ソースからドレインへ電流が流れます。Vth、ゲート酸化膜の厚さ、基板ドーピングなどが動作電圧やしきい特性に影響します。

種類(用途による分類)

- nMOS / pMOS:キャリアが電子か正孔かで分かれ、CMOS(相補型MOS)回路はこれらを組み合わせて低消費電力の論理回路を作ります。

- ロジックMOSFET:IC内部の高速スイッチング用に最適化。

- パワーMOSFET:高電圧・高電流に耐え、Rds(on)(導通抵抗)やゲートチャージが設計上重要。パッケージはTO-220やSMDなど。

- 高周波MOSFET / RF MOSFET:高速増幅器や通信回路に使用。

- シリコン以外(SiC, GaN):高温・高電力・高周波での効率化のために用いられる。

各種重要特性

- 入力インピーダンスが高い:ゲートは酸化膜で絶縁されているためほとんど電流を消費しない(静的消費が小さい)。

- Rds(on):導通時の抵抗。パワー用途では小さいほど損失が少ない。

- ゲートチャージ(Qg):スイッチング時に充放電する電荷量。高速駆動や損失に影響。

- 耐圧(Vds):ドレイン・ソース間の最大耐圧。

- 短チャネル効果・リーク:微細化に伴う閾値降下やリーク電流などの課題。

集積回路とスケーリング

MOSFETという名称は、トランジスタの構造と機能を表しています。MOSとは、半導体(ソース、ドレイン)の上に酸化物(電気の流れを妨げる絶縁体)の上に金属(ゲート)を積層して作られていることを指します。FETは、半導体上でのゲートの働きを説明しています。ゲートに電気信号を送り、電界を発生させて「ソース」と「ドレイン」の接続を変化させます。

集積回路には、ほぼすべてのMOSFETが使用されています。2008年現在、1つの集積回路に2,000,000,000個のトランジスタを搭載することが可能です。1970年当時は約2,000個だった。半導体プロセスの微細化(スケーリング)により、より多くのMOSFETを同じチップ面積に集積でき、性能と消費電力特性が大幅に改善されてきました。ただし微細化は短チャネル効果やリーク電流の増加など新たな課題も生みます。

主な用途

- デジタル論理回路(CPUやメモリなど)の基本スイッチ素子

- 電源回路(DC-DCコンバータ、モータドライバなど)— 主にパワーMOSFET

- アナログ回路の増幅器やスイッチング要素

- 高周波・RFアンプ(特定のMOS構造や材料を使用)

- 電力変換やインバータ(SiCやGaN MOSFETは電気自動車や再生可能エネルギー分野で注目)

利点と注意点

利点:高入力インピーダンス、優れたスイッチング速度、ICへの高集積性、プロセス成熟度(シリコン技術)の高さなど。

注意点:ゲート酸化膜の絶縁破壊、静電気による損傷(ESD)、微細化に伴うリークやばらつき、パワー用途での熱管理などへの配慮が必要です。

まとめ

MOSFETは現代の電子機器における最も重要な半導体デバイスの一つであり、デジタル回路からパワーエレクトロニクスまで幅広く用いられます。基本的な構造と動作を理解することで、回路設計や部品選定、問題解決が容易になります。用途や要求(電圧、電流、スイッチング速度、損失、コスト)に応じて適切なMOSFETの種類(n/p、ロジック/パワー、Si/SiC/GaN)を選ぶことが重要です。

個別包装されたMOSFET

理論

半導体上にMOSFETを作るには、いろいろな方法があります。最も簡単な方法は、この文章の右の図のようになります。青い部分がP型シリコン、赤い部分がN型シリコンです。この2つの型の交点がダイオードになります。シリコン半導体には「空乏領域」と呼ばれるクセがあります。ドープされたシリコンでは、片方がN型、片方がP型となっており、両者の交点には当然空乏領域が形成されます。これは、アクセプターとドナーがあるからです。P型シリコンはアクセプター(正孔とも呼ばれる)を持っており、電子を引き寄せます。N型シリコンは正孔とも呼ばれるドナー、つまり電子が正孔に向かって引き寄せられている。この2つの間の境目で、N型の電子がP型の正孔を埋めます。その結果、アクセプター、つまりP型の原子はマイナスに帯電し、マイナスの電荷がプラスの電荷を引き寄せるため、アクセプター、つまり正孔は「接合部」に向かって流れていきます。N型側では、正の電荷があり、その結果、ドナー(電子)が"接合部"に向かって流れていきます。そこに到達すると、反対側のマイナスの電荷に反発されます。P型側でも同じことが起こり、ドナー、つまりホールはN型側のプラスの部分に反発します。反対側には電子が移動できないので、両者の間には電気が流れません。

MOSFETはこれを利用しています。MOSFETの"ボディ"には負の電力が供給されており、正孔が新しい電子で満たされているので空乏領域が広がり、N型側の電子との逆の力が非常に大きくなります。MOSFETの「ソース」には負の電源が供給されており、正の空乏領域を満たすのに十分な電子があるため、N型の空乏領域が完全に縮小される。ドレイン」にはプラスの電力が供給されている。ゲート」にプラスの電力が供給されると、小さな電磁場を作り、「Nチャンネル」と呼ばれるものを作る正孔の「しぶき」があるので、ゲートの直下の空乏ゾーンを除去します。Nチャンネルとは、P型シリコンの空乏ゾーンがない一時的な領域のことです。正の電界は、空乏領域を構成するすべての予備電子を中和します。そうすると、ソース領域の電子は「ドレイン」に移動する道が明確になり、ソースからドレインに電気が流れるようになる。

単純なMOSFETの模式図

質問と回答

Q:MOSFETとは何ですか?

A: MOSFETとは、金属-酸化膜-半導体電界効果トランジスタのことで、電気的に制御されたスイッチとして機能する電子部品です。

Q: トランジスタは何に使うのですか?

A:トランジスタは、ラジオや電卓、コンピュータなどに使用される小型の電気デバイスで、現代の電子システムの最も基本的な構成要素の一つです。

Q:MOSFETはどのように動作するのですか?

A:MOSFETは、電気のバルブのような働きをします。MOSFETには1つの入力端子(ゲート)があり、2つの端子(ソースとドレイン)間の電気の流れを制御するのに使用される。ゲートは、2つの出力を制御するスイッチとして機能します。

Q: 「MOSFET」という名称は何を意味しているのですか?

A: MOSFETという名称は、トランジスタの構造と機能を表しています。MOS」は、半導体(ソースとドレイン)の上に酸化物(電気の流れを妨げる絶縁体)の上に金属(「ゲート」)を重ねて作られていることを指している。FET」は、ゲートが半導体に作用することを表現しています。

Q: ほとんどのMOSFETはどこに使われているのですか?

A: ほとんど全てのMOSFETは集積回路に使用されています。

Q:1970年と比較すると、現在の集積回路には何個のトランジスタが搭載できるのか?

A:1970年には1つのICに2,000個程度だったものが、2008年現在では2,000,000,000個のトランジスタを搭載できるようになっています。

百科事典を検索する